M103 A2 Kampfpanzer

RC Modell im Maßstab 1:16

Autor

Th. Schrecke 26.09.2022-25

Alle Modellbilder Copyright ©48Special Models/Thorsten Schrecke

2022-25

Alle Originalbilder Quelle Internet

Letztes update 01.08.2025

|

Zum Modell

Der

M103 wurde in den späten 1950er Jahren als schwerer Kampfpanzer

mit 120mm Kanone entwickelt. Unterschieden werden die Versionen M103,

M103A1 und M103A2. Der wesendliche Unterschied zwischen dem M103A1 und

dem A2 ist die Mototrisierung, die sich äußerlich in einer

Änderung des Heckbereiches äußert. Der A2 hat fast den

gleichen Heckbereich wie der M60A1.

Der M103 wurde nur in geringen

Stückzahlen gebaut, verglichen mit der M60 Familie. Die Version

M103A2 hatte lediglich 300 Exemplare, von denen 72 in Europa

stationiert waren. Der Rest wurde zumeist von den US Marines genutzt.

Der

M103 kam 1959 zur Truppe und die meisten Exemplare der A1 Version gingen

direkt zu den Marines nach Vietnam. Die Motorisierung des A1 war aber

zu schwach und so folgte eine Aufrüstung zum A2. Das Fahrzeug war

wegen der sehr lange 120mm Kanone sehr speziell und im Dschungel

Vietnams nur bedingt von nutzen.

Daher wurde ein Teil der Panzer an

die Truppen in Europa weitergegeben. Hier war der Panzer bis Mitte

der 1970er im Einsatz und macht durch seine schiere Größe

Eindruck.

Ich kann mich noch an dieses Fahrzeug erinnern, welches

auch für kurze Zeit in unserer örtlichen Kaserne auftauchte,

damals im farbenfrohen MASSTER Anstrich.

Ich bekam von meinem

Vater damals ein ROCO Modell des M103 im Maßstab 1/87 (H0) und

seitdem war ich auf der Suche nach einem größeren Modell.

Dragon hat vor einigen Jahren den M103 als 1/35 Bausatz geliefert,

dieser hat aber einige kleine Fehler, was mich zur genaueren Recherche

im Internet veranlasste und mich zu einer Seite mit einer sogenannten

"Walk around"-Fotostrecke führte.

Eine weiter Suche im Netz zum M113 als RC-Modell in 1/16 brachte mich zu einen Webshop aus Hong Kong namens DKLMRC der unter der folgenden URL erreichbar ist:

https://www.dklmrc.com

Das besondere an den OKMO Design Modellen von DKLMRC

ist, daß sie fast komplett aus dem 3D-Drucker kommen. Alle Teile werden

auf Industriedruckern aus unterschiedlichen Materialien perfekt

Originalgetreu gedruckt. Auch die Fahrwerksteile sind aus extrem

blastbarem Kunststoff gedruckt. Nur die Ketten und das Metall

Antriebsrad des M113 sind Serienfertigung.

Mit

dem Betreiber hatte ich eine Konversation über E-Mail zum M113A3

Modell, welches ich schließlich auch bestellt habe und

demnächst bauen werde. Wir sprachen auch über den M60 den er

im Angebot hat und dabei bekundete ich mein Interesse an einem M103.

Ich hatte im Internet nach einem Anbieter eines passenden Bausatz in 1/16 gesucht aber nichts gefunden.

Er

teilte mir dann mit, daß er diesen auch produzieren würde aber

derzeit nicht im Shop anbiete?! Ich fragte nach was mich so ein Modell

kosten würde und er meinte er habe noch einen auf Lager den ein

Kunde nicht abgenommen hätte. Wir wurden uns handelseinig und das

Abenteuer DHL begann!

Das Paket mit dem Bausatz war laut DHL-Sendungsverfolgung

schon nach 3 Tagen in Frankfurt im IPZ, um sich dann 11 weitere Tage

nicht vom Fleck zu rühren. Erst meine Nachfrage bei DHL brachte

das Paket wieder in Bewegung und nach Zahlung der fälligen

Einfuhrmehrwertsteuer, in Bar an der Haustür (weil Kartenzahlung

angeblich nicht möglich sei! Es lebe Industrie 4.0!!) hielt ich den

ersehnten Bausatz in Händen.

Äußerlich war das

Paket unbeschädigt, hatte aber eine Dell in der Seite (woher kann

man nur vermuten). Beim Auspacken stellte sich dann heraus, daß

das Schutzblech hinten, links abgebrochen war. Der Schaden ließ

sich mit etwas Sekundenkleber schnell beheben, zeigte aber gleich eine

Schwachstelle am Modell auf.

Die Verbindung der Schutzbleche zum

Oberwannenteil sind sehr dünn bei diesem Modell. Das Original hat hier

eigentlich keine durchgehende Verbindung. Die Bleche sind von oben und

unten nur an einigen Stellen mit der Wanne verbunden. Für den

Bausatz hat man aber Oberwanne und Bleche zu einem vorderen und einem

hinteren Oberwannenteil verbunden, mit entsprechenden Schwachstellen, an denen

das Teil gerne und leicht bricht. Mehr dazu unten im Bildteil.

Der

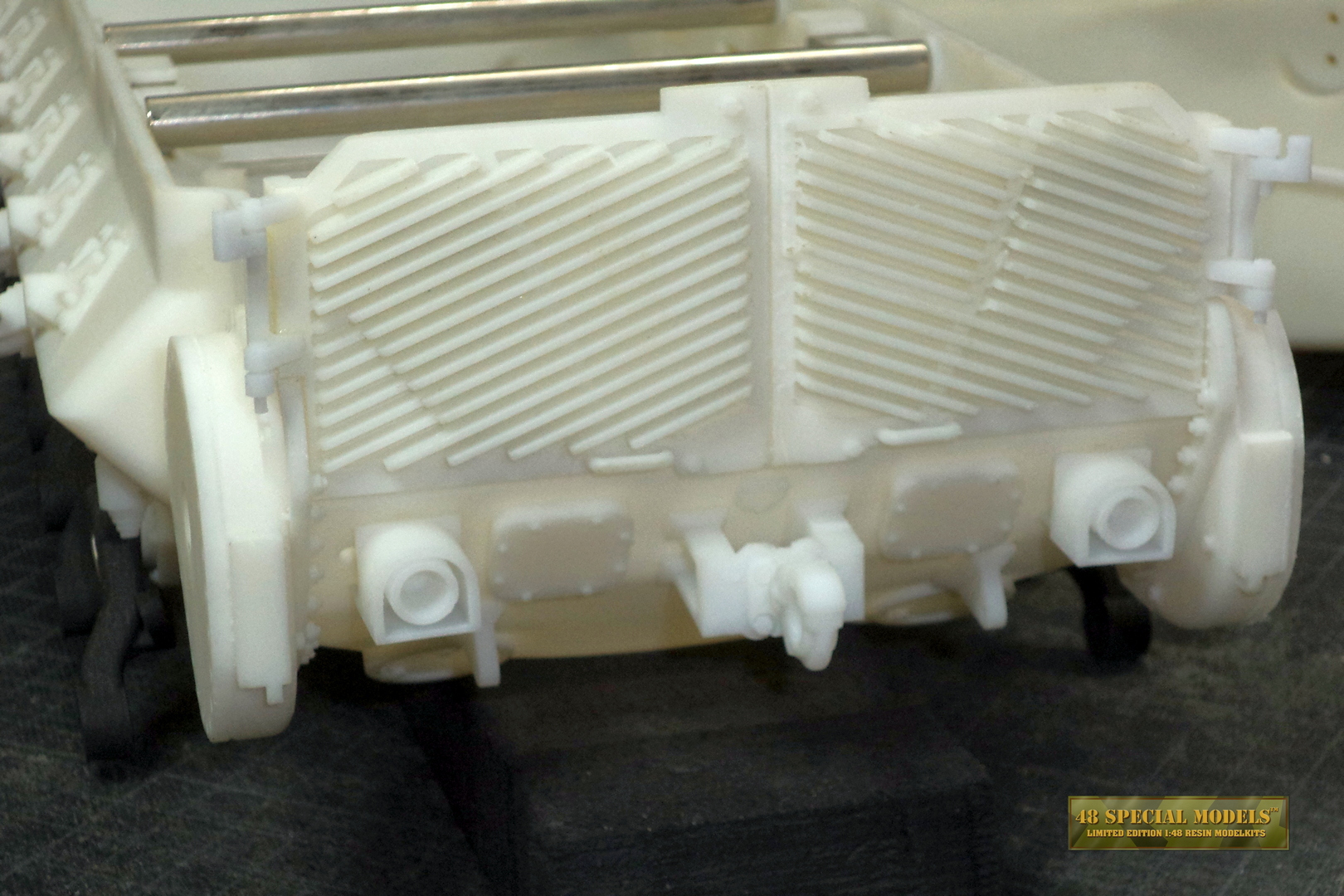

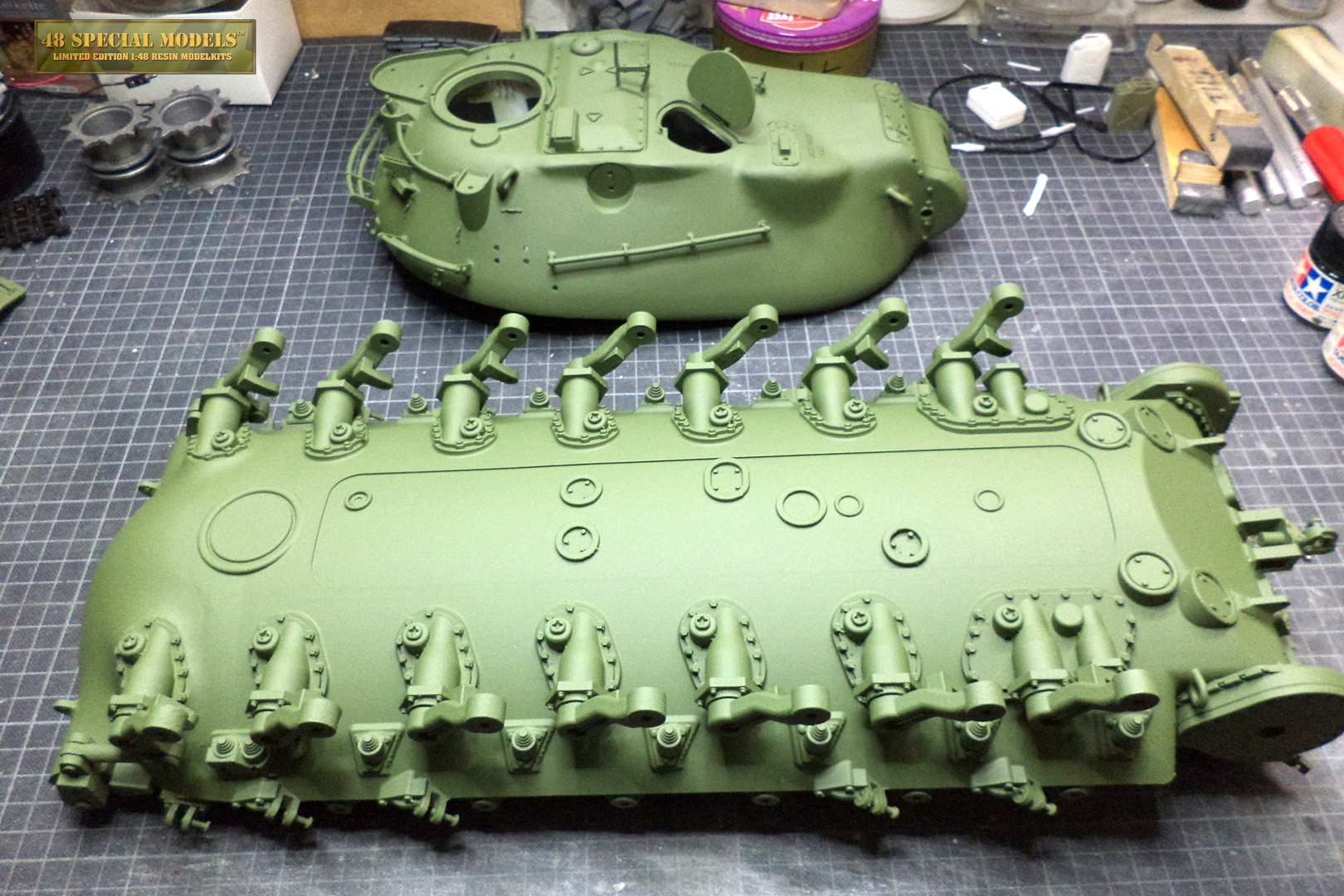

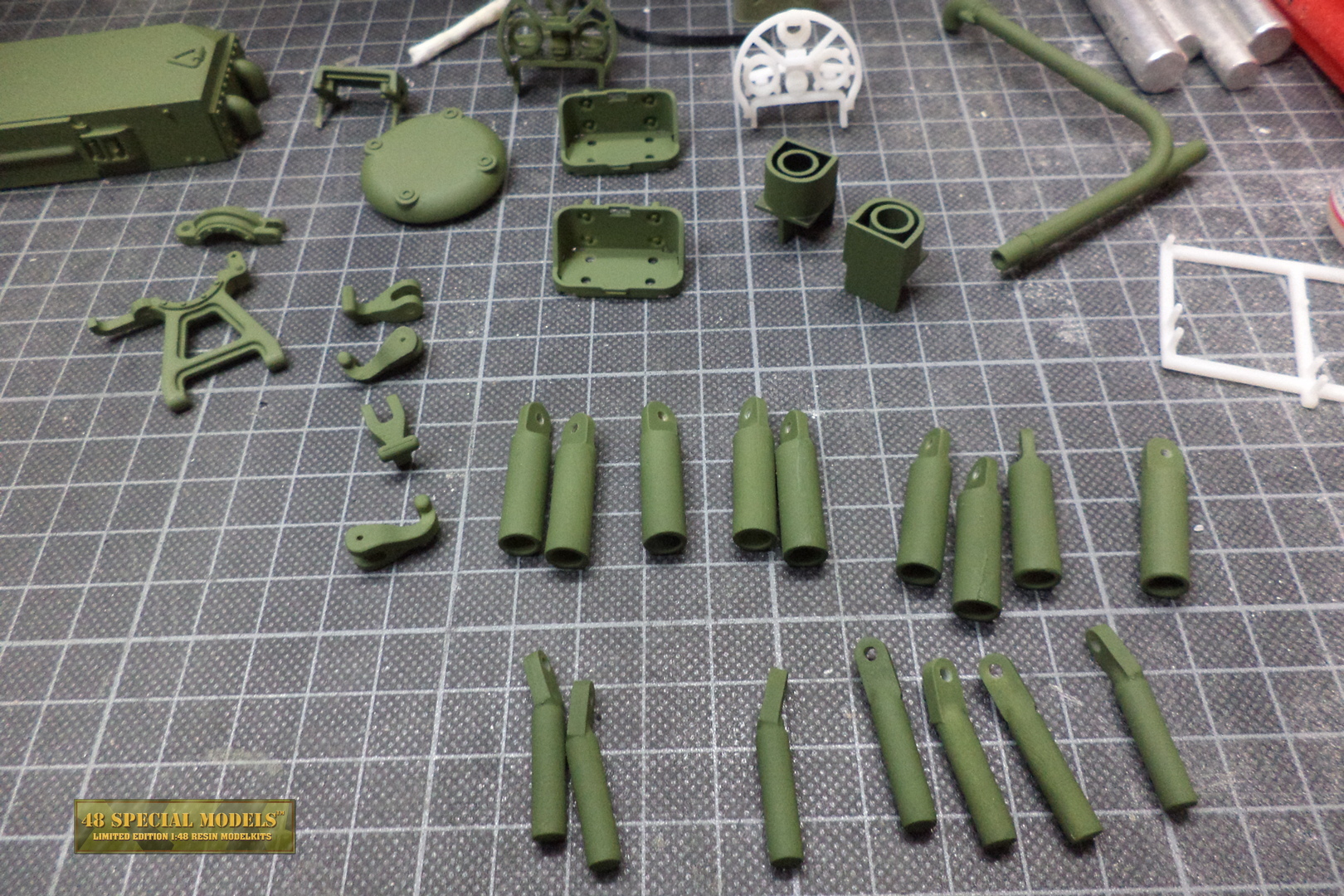

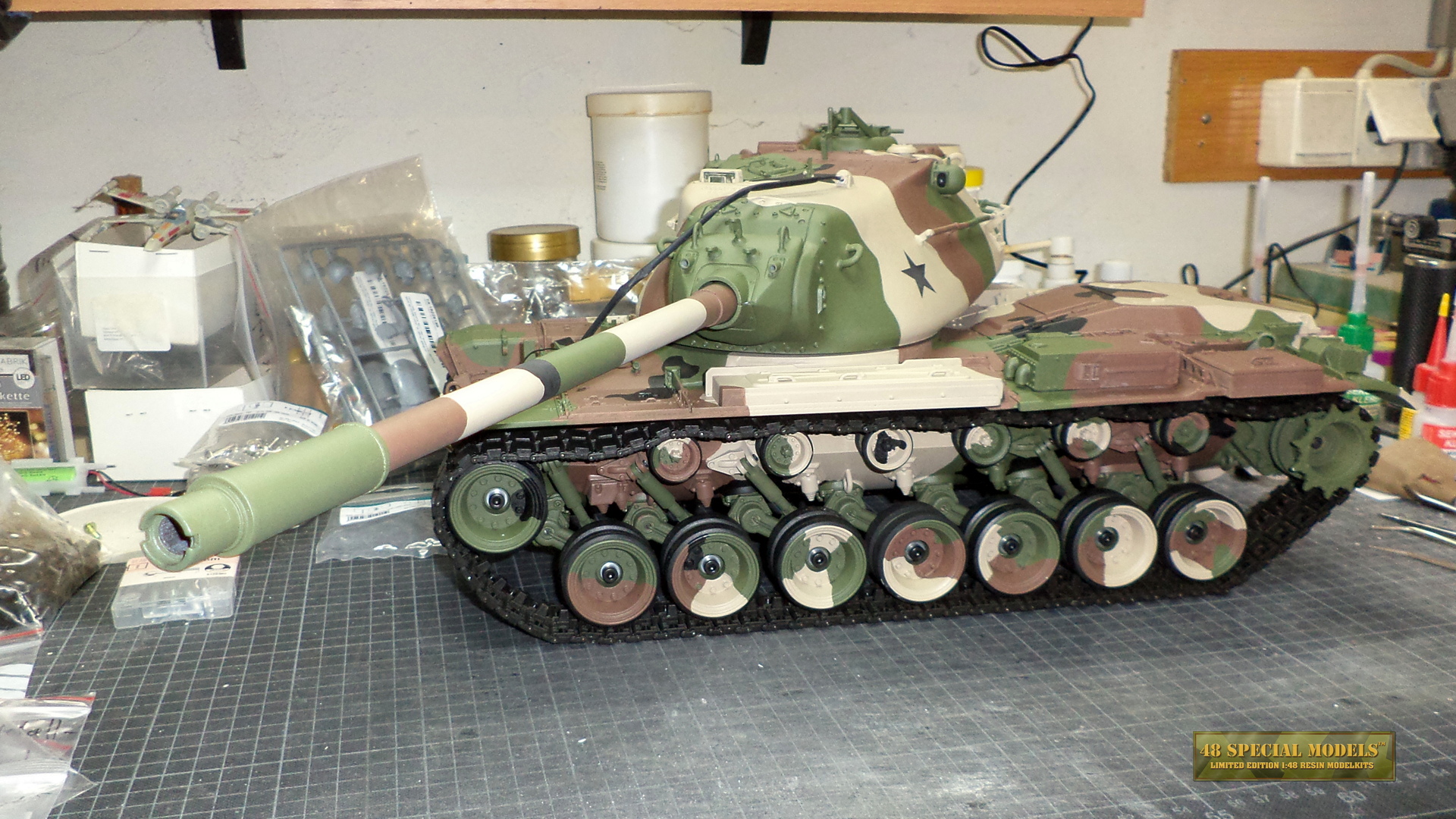

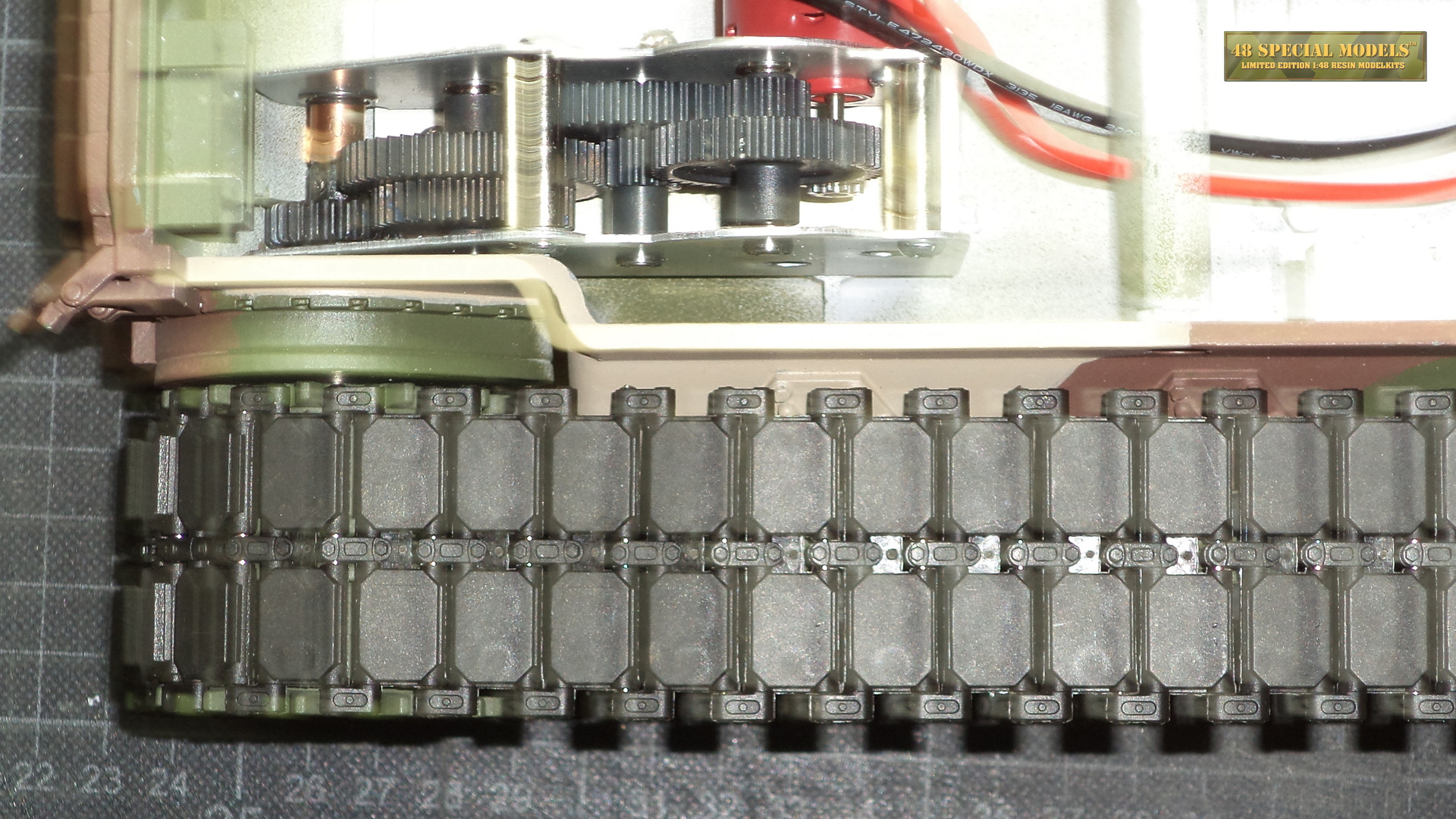

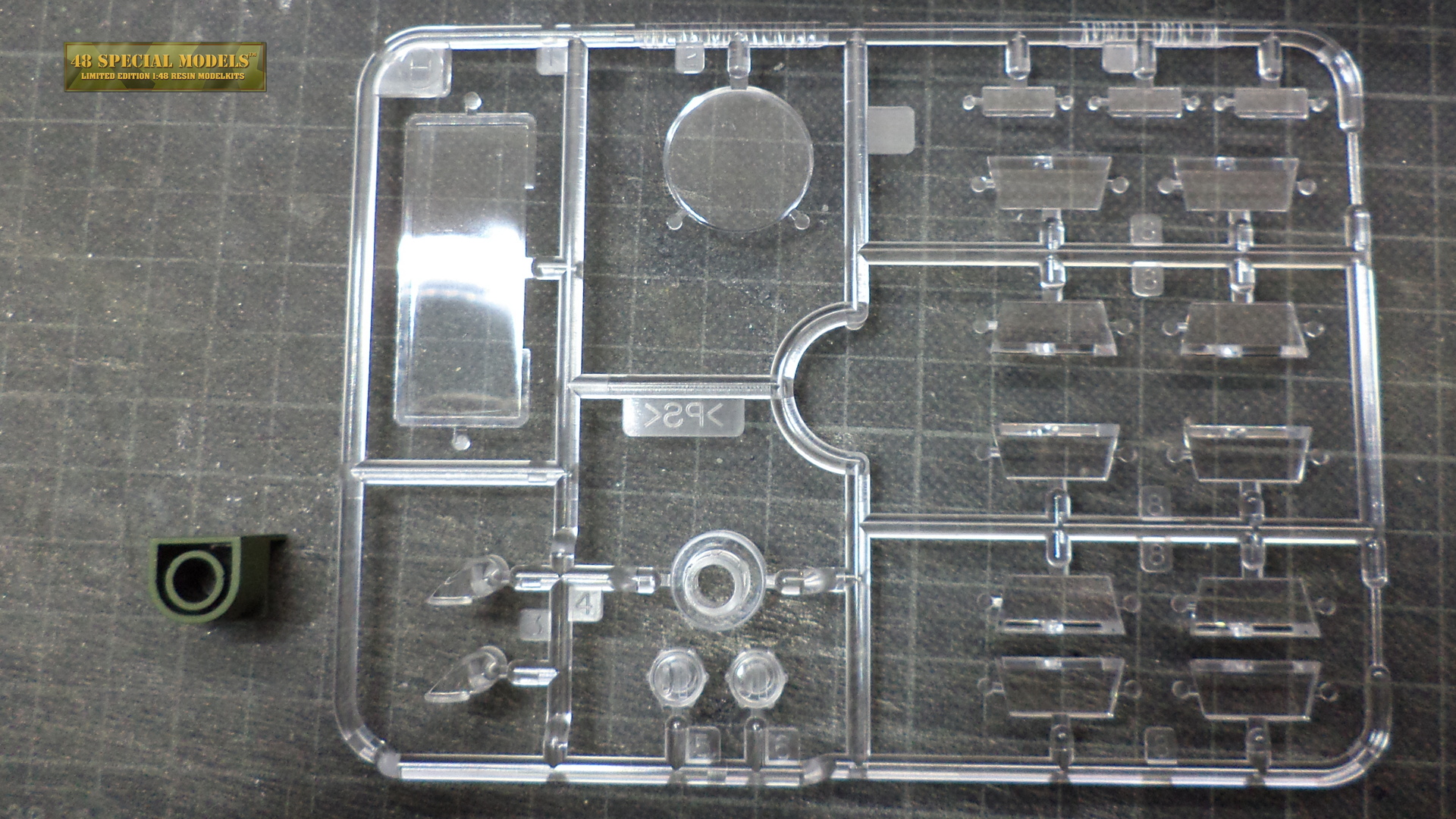

M103A2 ist wie der M113A3 ein 3D gedrucktes Modell, nur die Laufrollen,

Antriebszahnrad und Kette stammen von Serien Modellen. Die Laufrollen

vom M26 Pershing, dem Urahn der ganzen M60 Serie und das Antriebszahnrad

und Kette vom M1A2, dem quasi letzten der Ahnenreihe. Kette und

Räder sind aus Kunststoff und da mir das nur bedingt gefällt,

orderte ich sogleich den Metallrollensatz des M26 Pershing und einen

Satz Antriebszahnräder des M1 aus Metall.

Leider klappte das nur bedingt gut und ich wartete einige Zeit auf Ersatz, denn der Antriebszahnrädersatz

bestand leider nur aus Innenteilen. Der M26 hat zudem eine Laufrolle

und eine Stützrolle zu wenig. So muß ich diese noch

zusätzlich besorgen.

Zum 3D gedruckten Modell kann man nur

sagen Toll!. Die Details sind superfein und vieles ist direkt

angedruckt, was üblicherweise zum Teileschinden als Einzelteil

kommt!

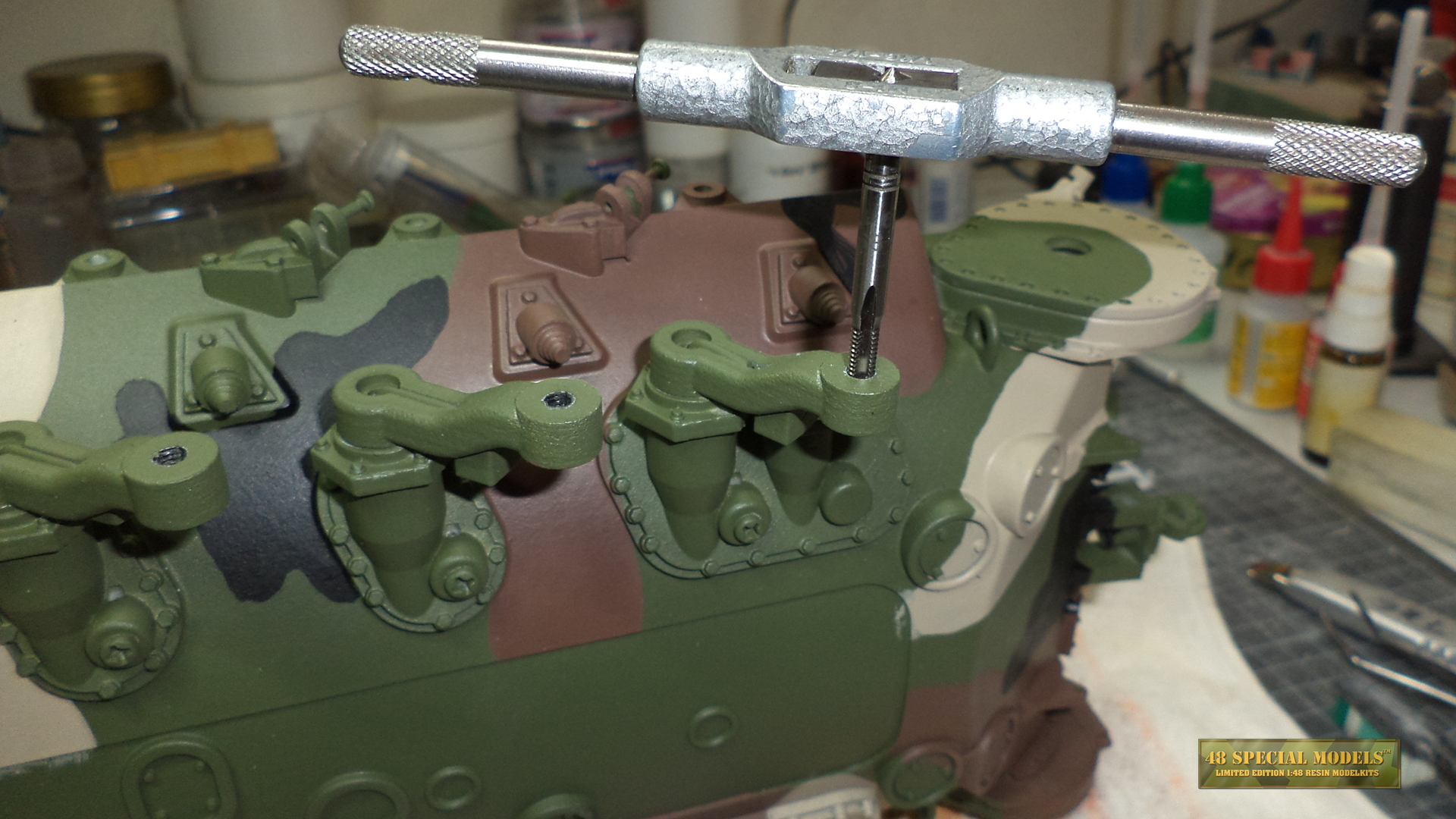

Dem

Kit liegen mehere Beutelchen mit Schrauben unterschiedlicher

Größen, Spiralfedern und diverse Kleinteile bei, aber keine

wie auch immer geartete Bauanleitung! Der Hersteller hat zu seinen

Modellen meist im Shop eine herunterladbare pdf-Datei verfügbar, aber die gibt es zu diesem Modell auch nicht, da

es derzeit im Shop nicht angeboten wird. Bezüglich der Schrauben

ist da der eigene Grips gefragt. Das die Spiralfedern in die Federbeine

des Fahrwerkes gehören versteht sich da schon fast von selbst, wo

aber welche Schraube mit welchem Gewinde hingehört sollte man

sorgfältig prüfen bevor man sie verbaut!

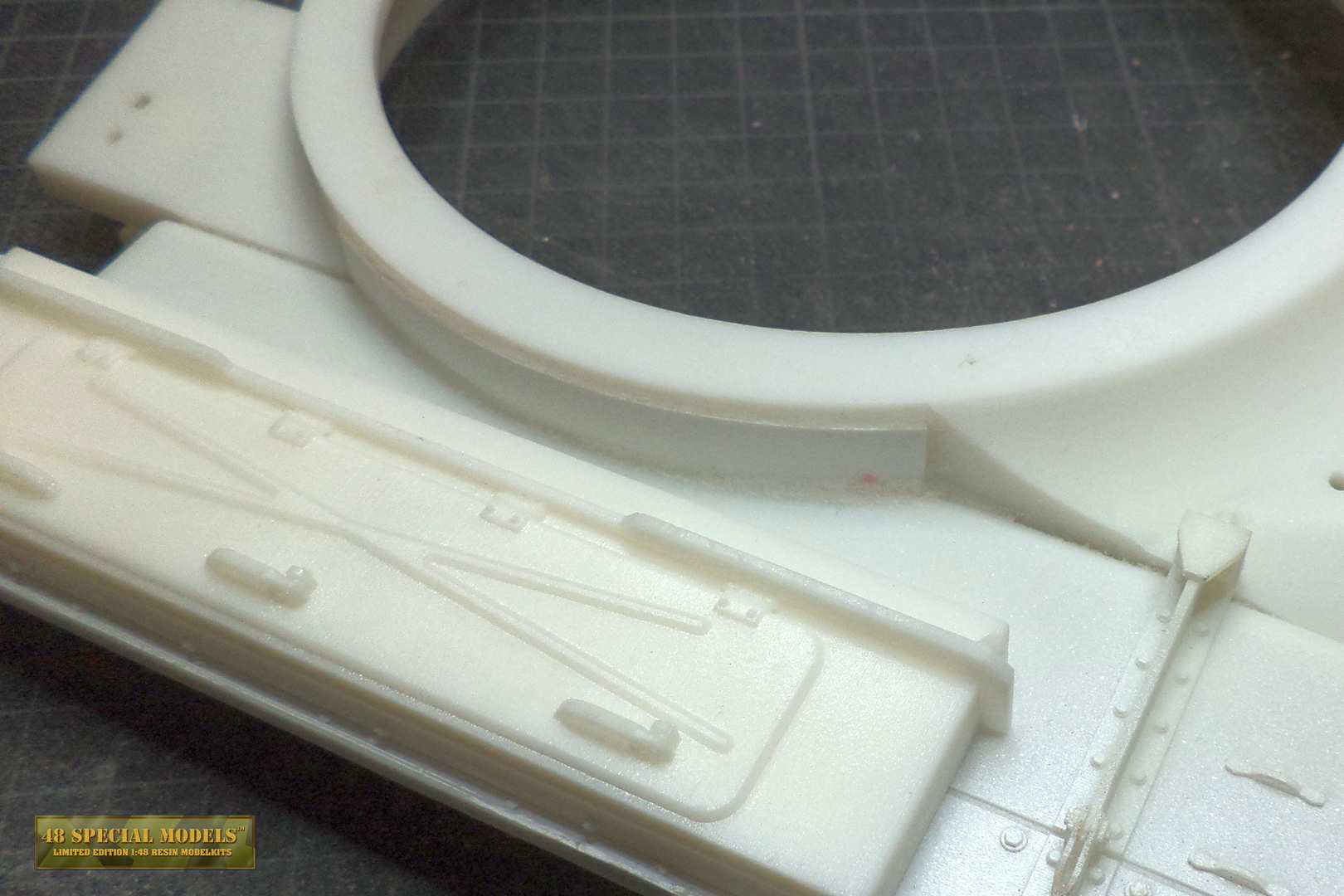

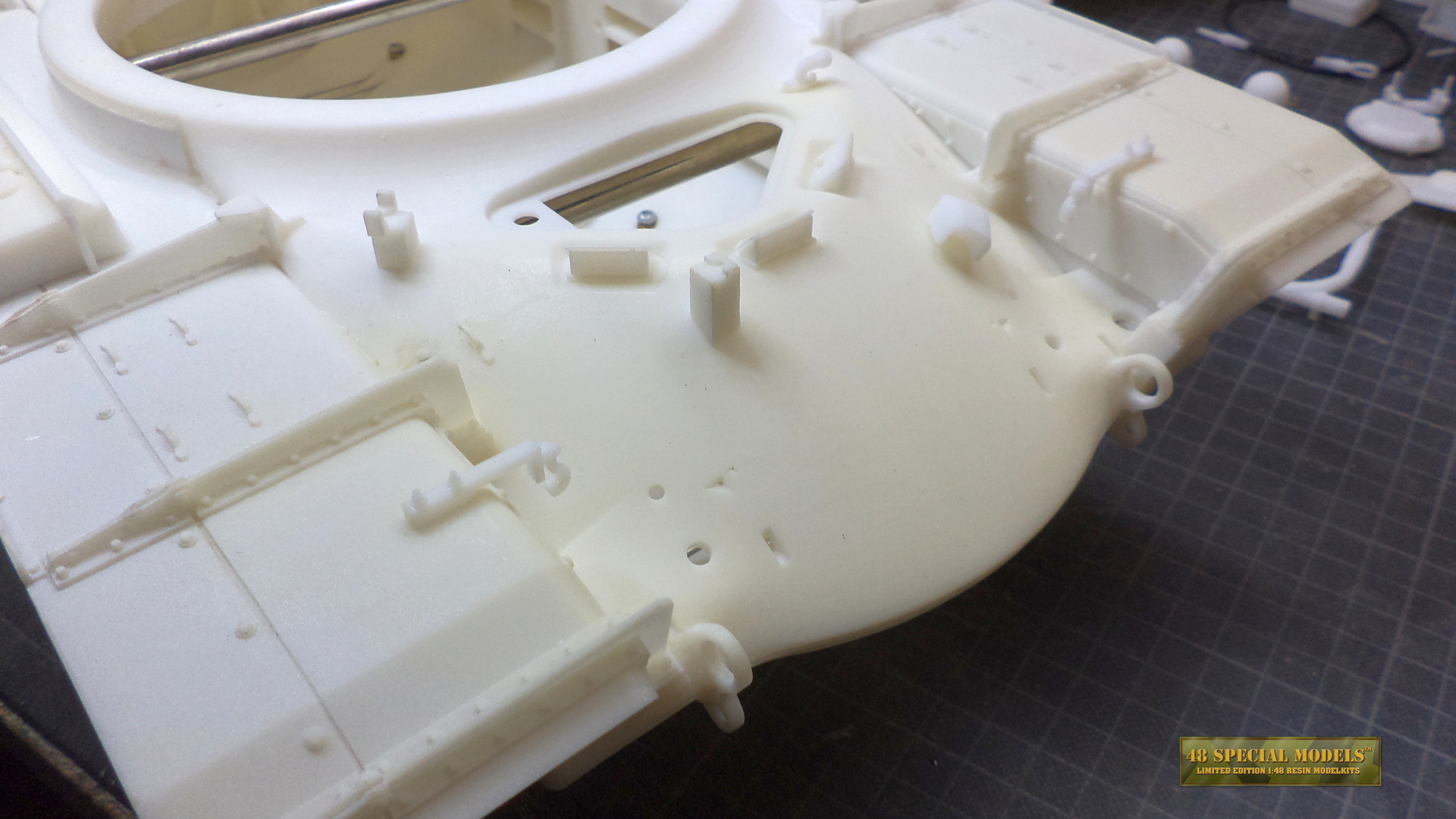

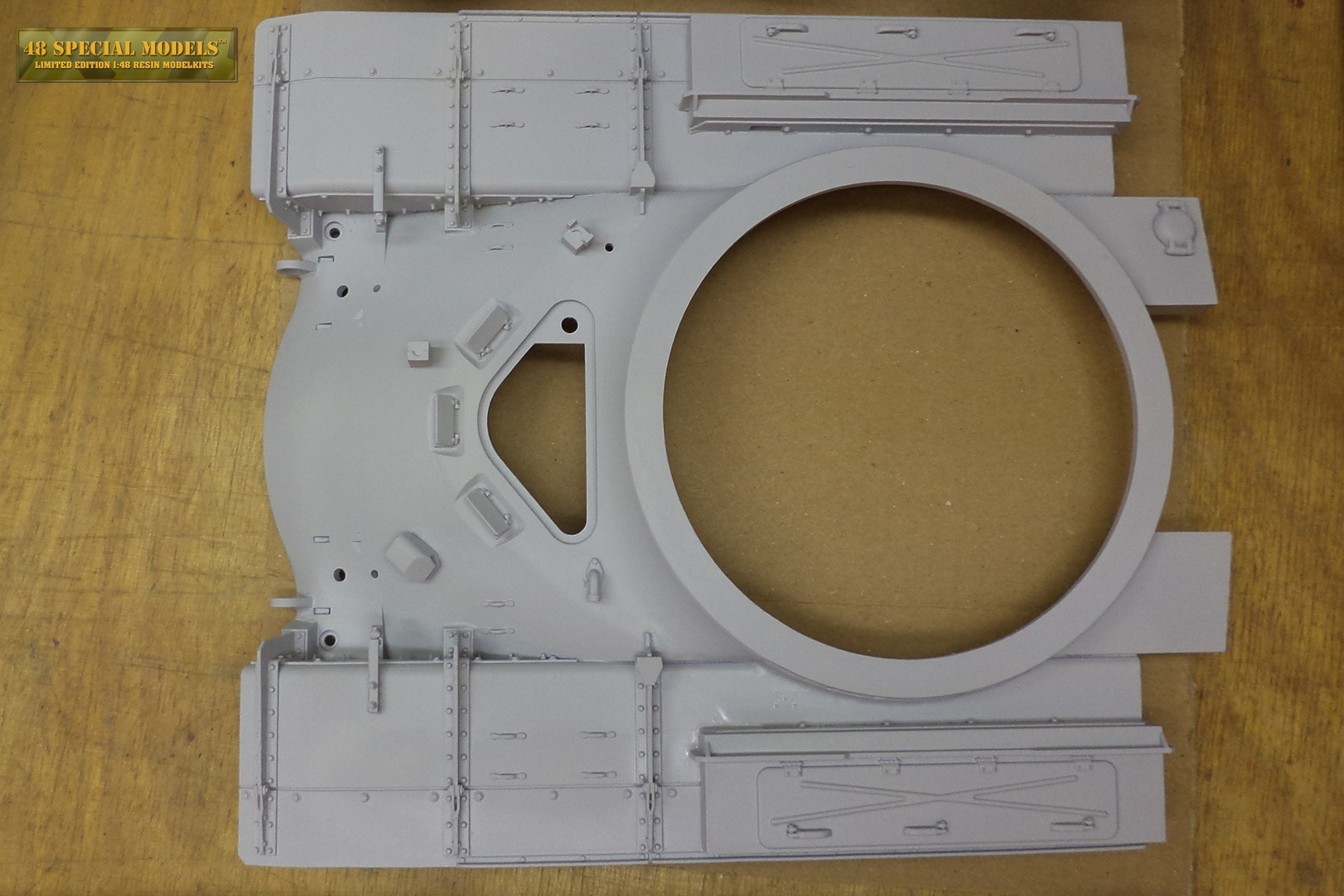

Einzig die für den 3D-Druck gewählte Kunststofffarbe ist unvorteilhaft. Das opake

Weiß läßt alles zu einem "white out" verschwimmen.

Besser wäre hier ein schwarzer oder grauer Kunststoff. Aus grauem Material

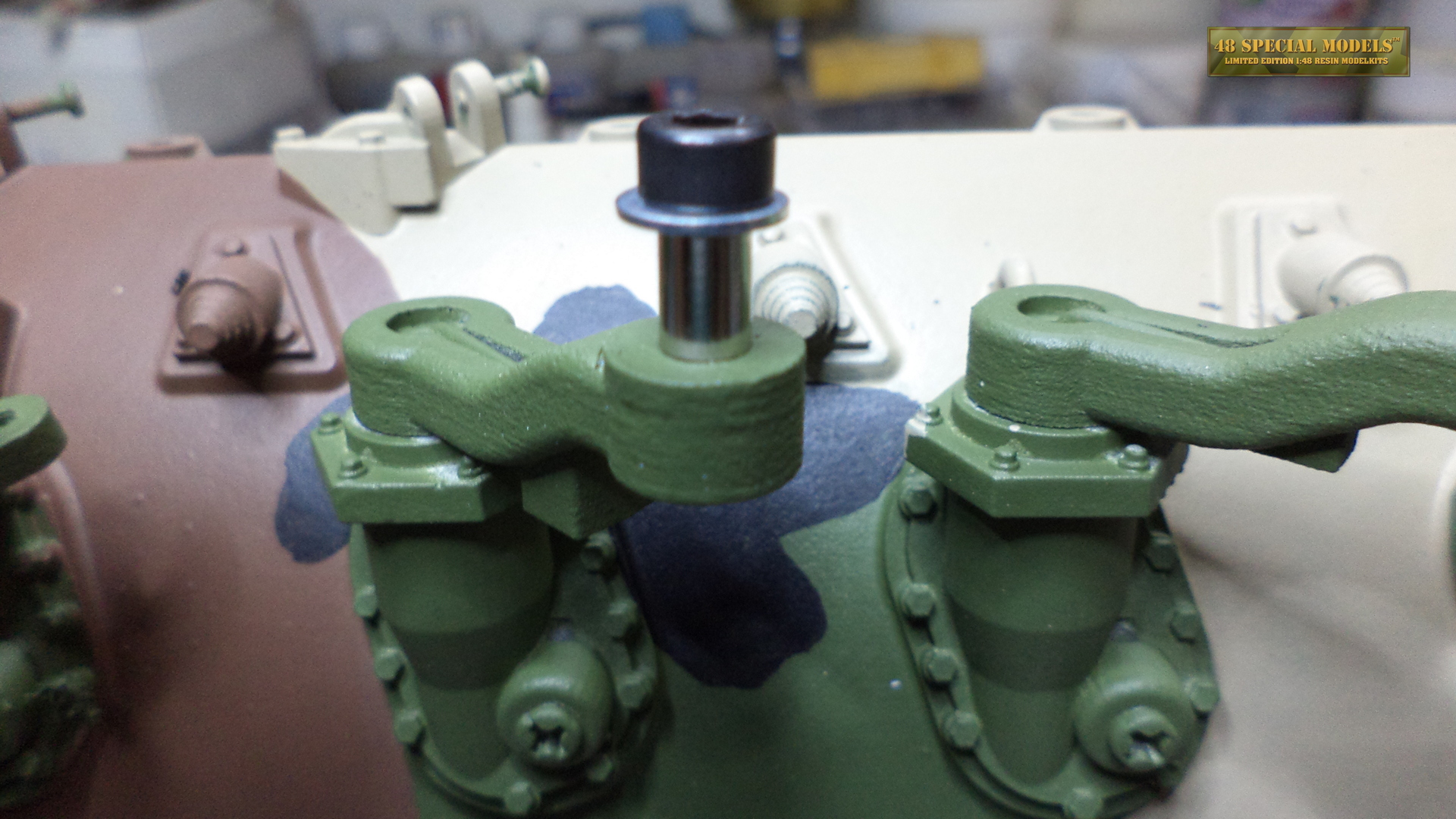

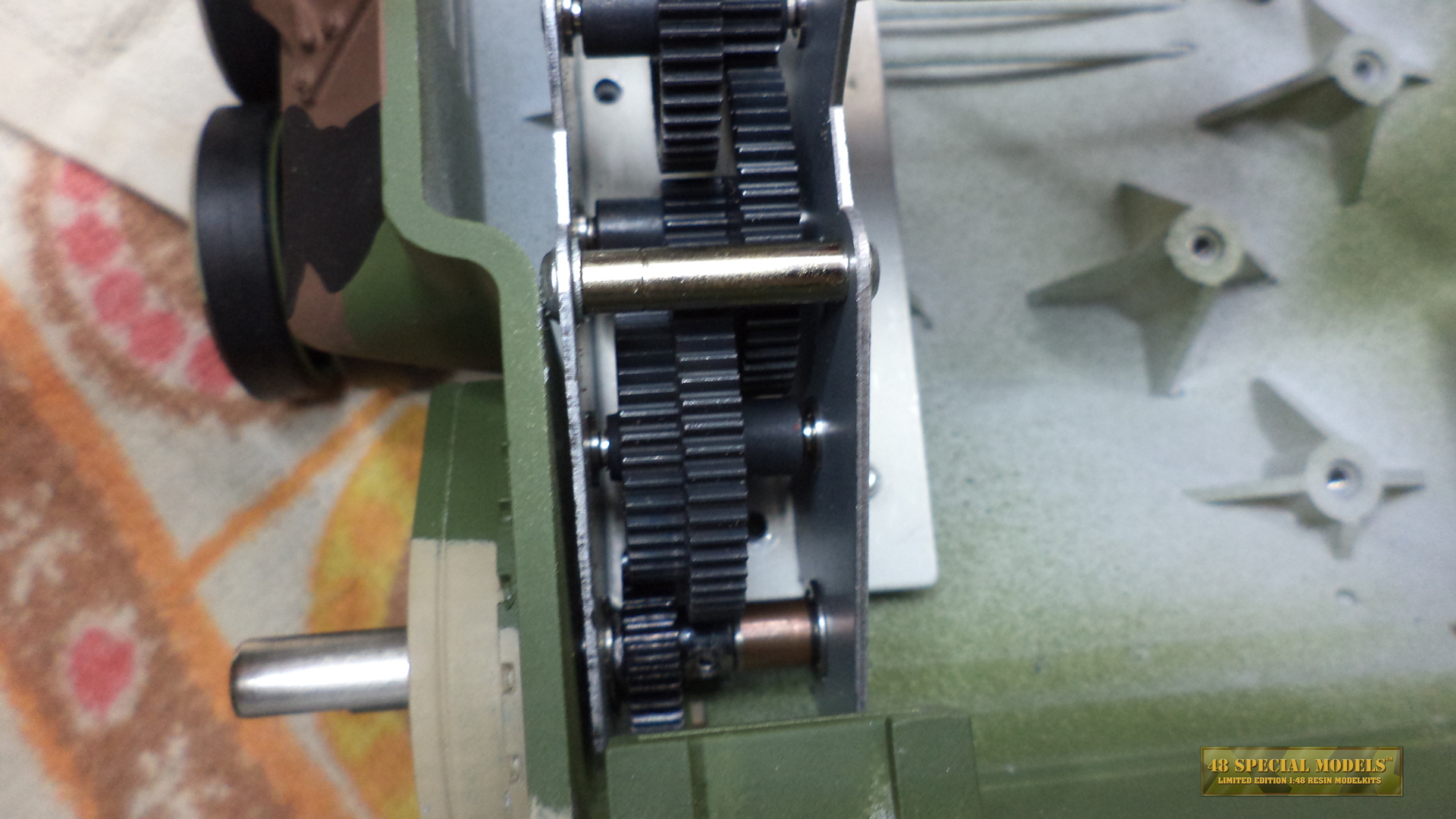

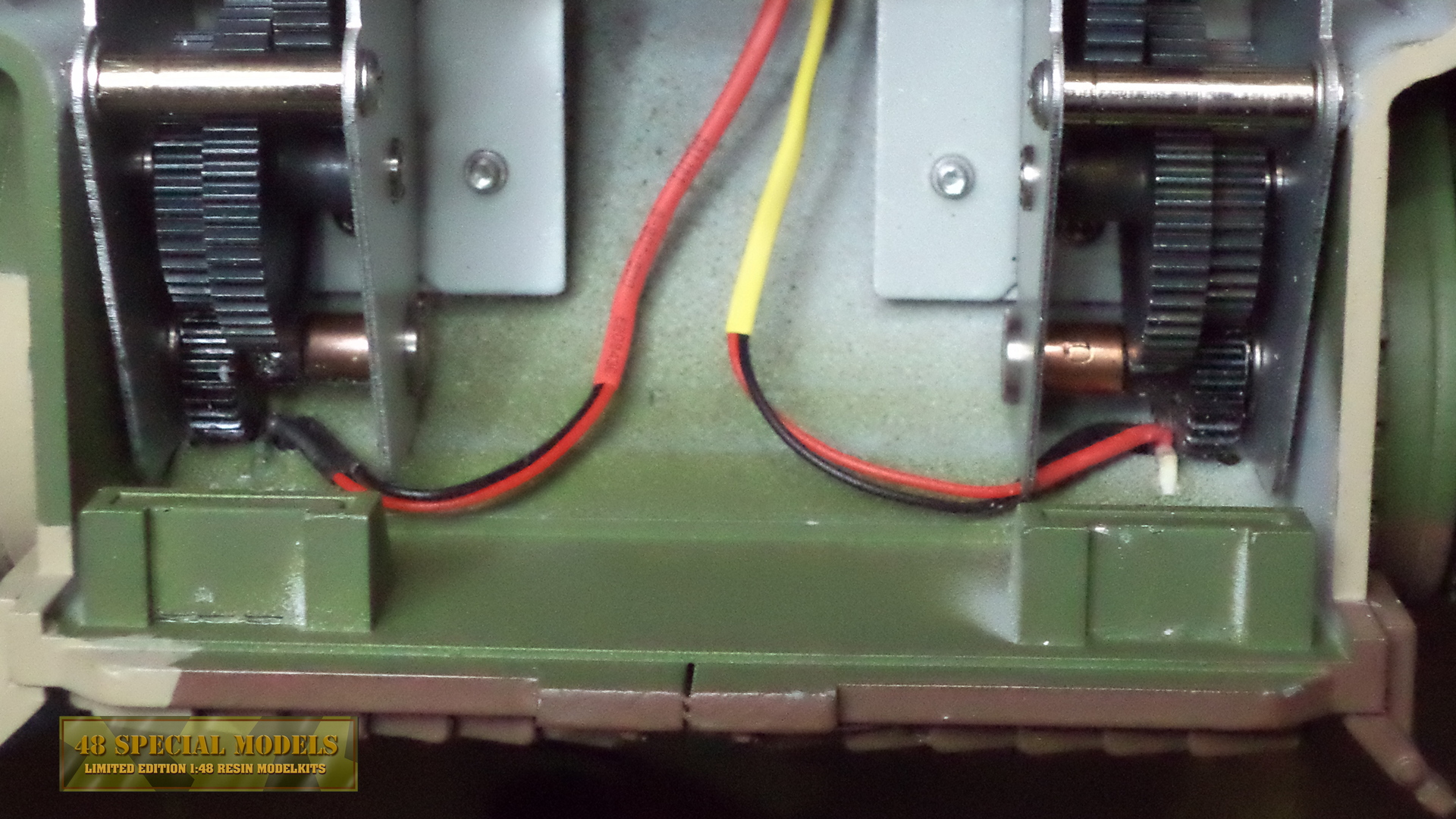

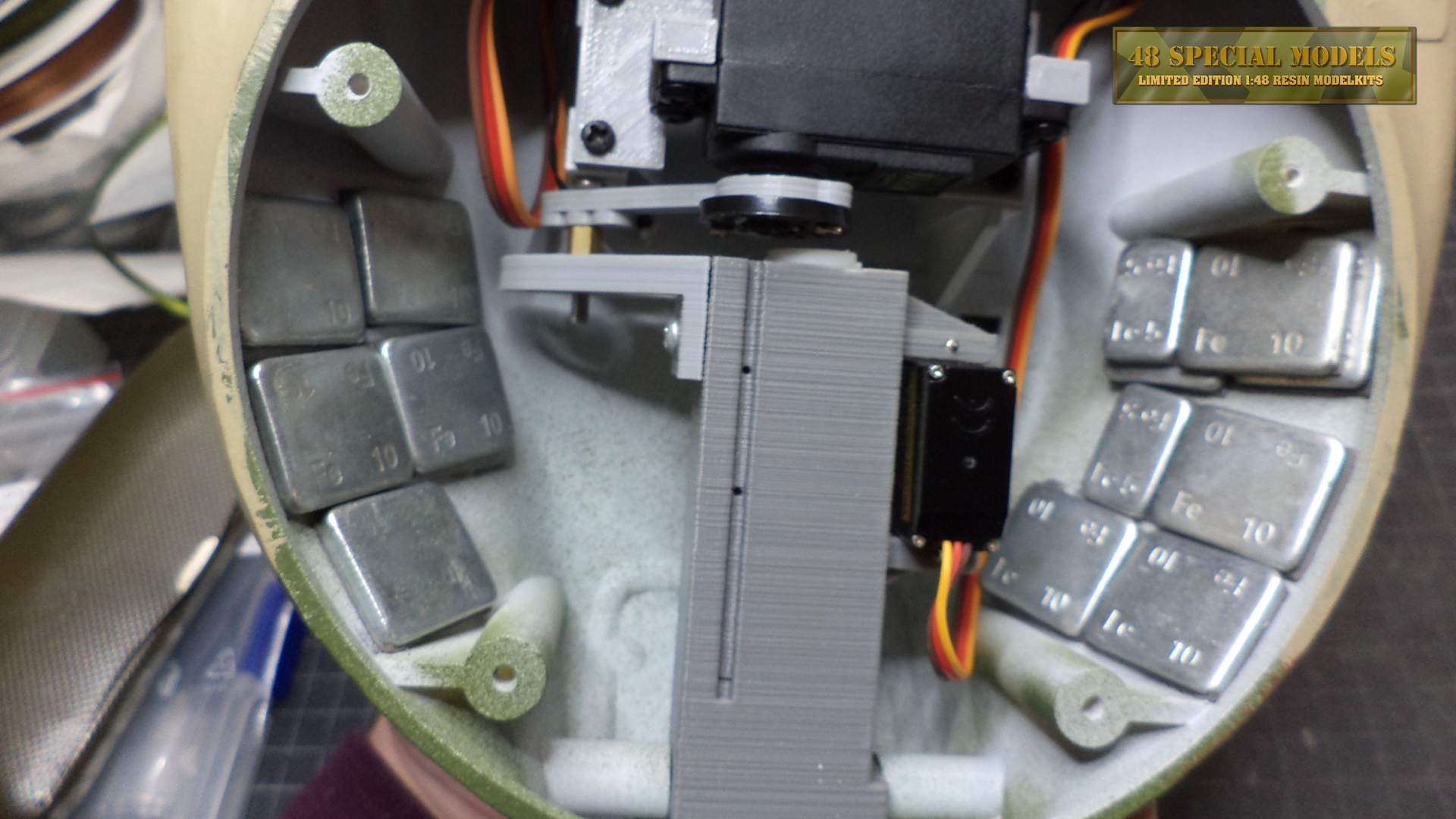

bestehen die Träger für die "Innereien", denn der Tank hat auch

innere Werte. Einen Motor-Getriebeblock mit kurzen Achsen, eine

Einbauwanne für die Elektronik (die gesondert gekauft werden

muß) und eine vordere Einbauwanne mit dem Getriebemotor für

den Turmantrieb samt Stahlzahnrad. Der Schwenkbereich beträgt 360

°!

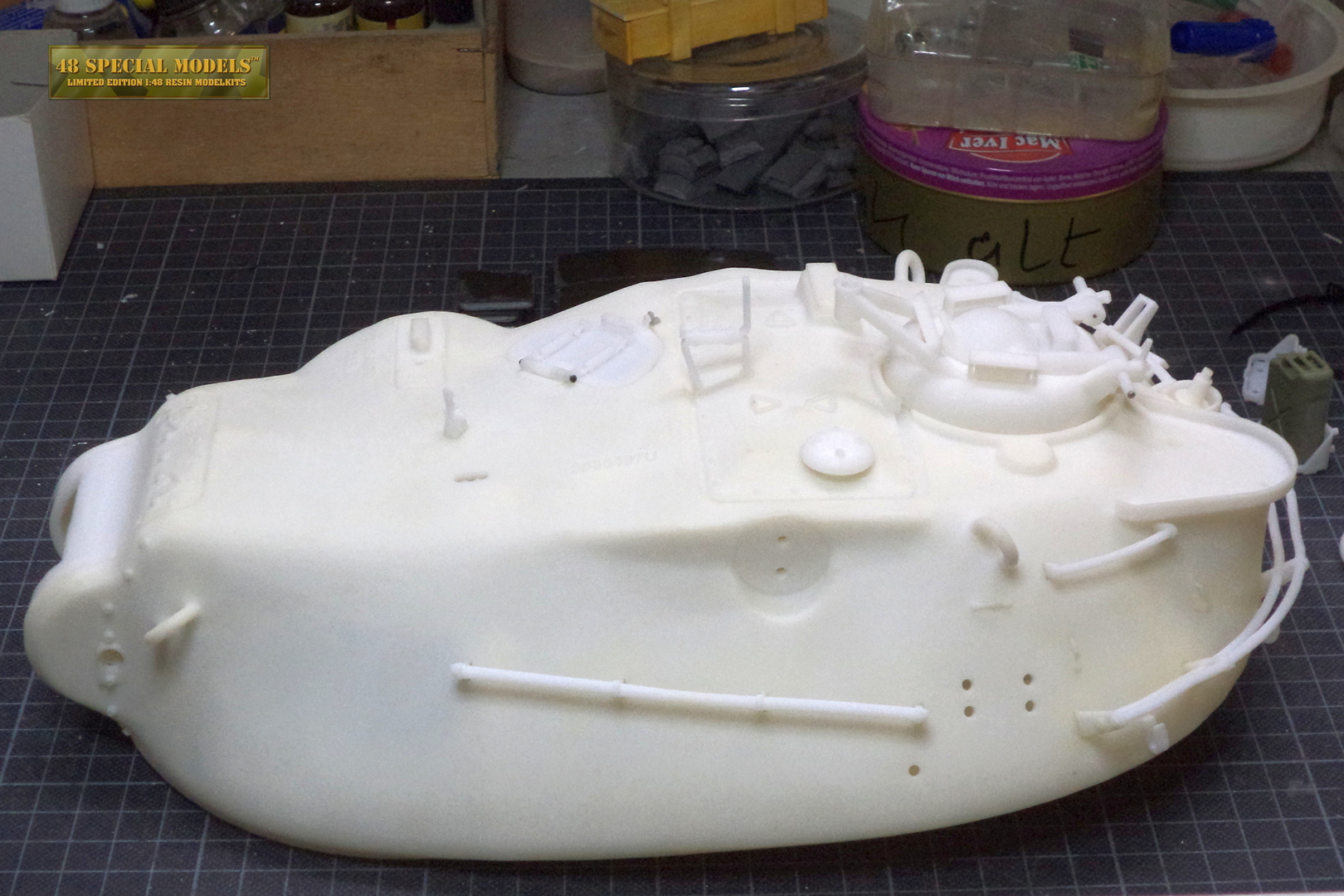

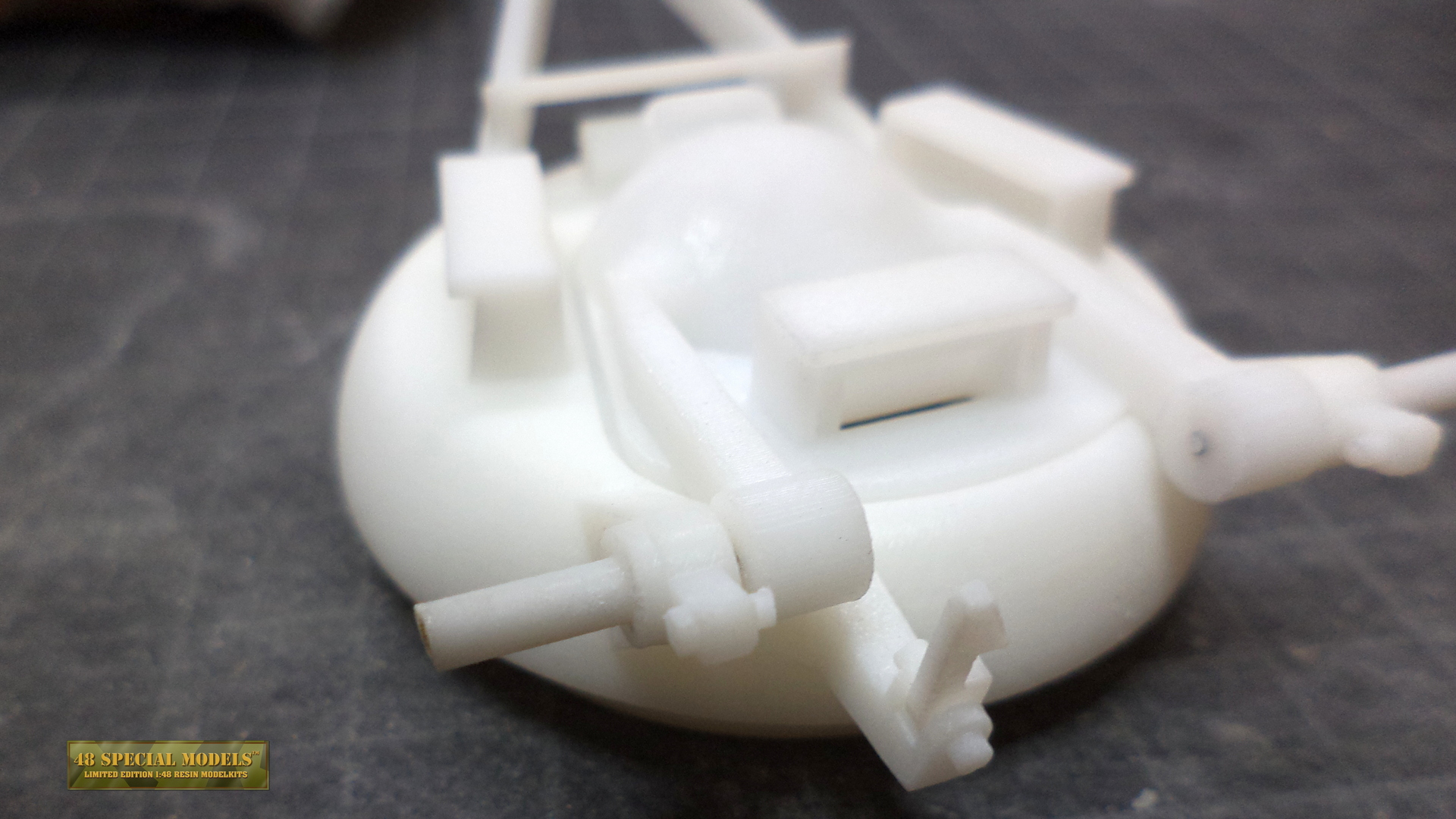

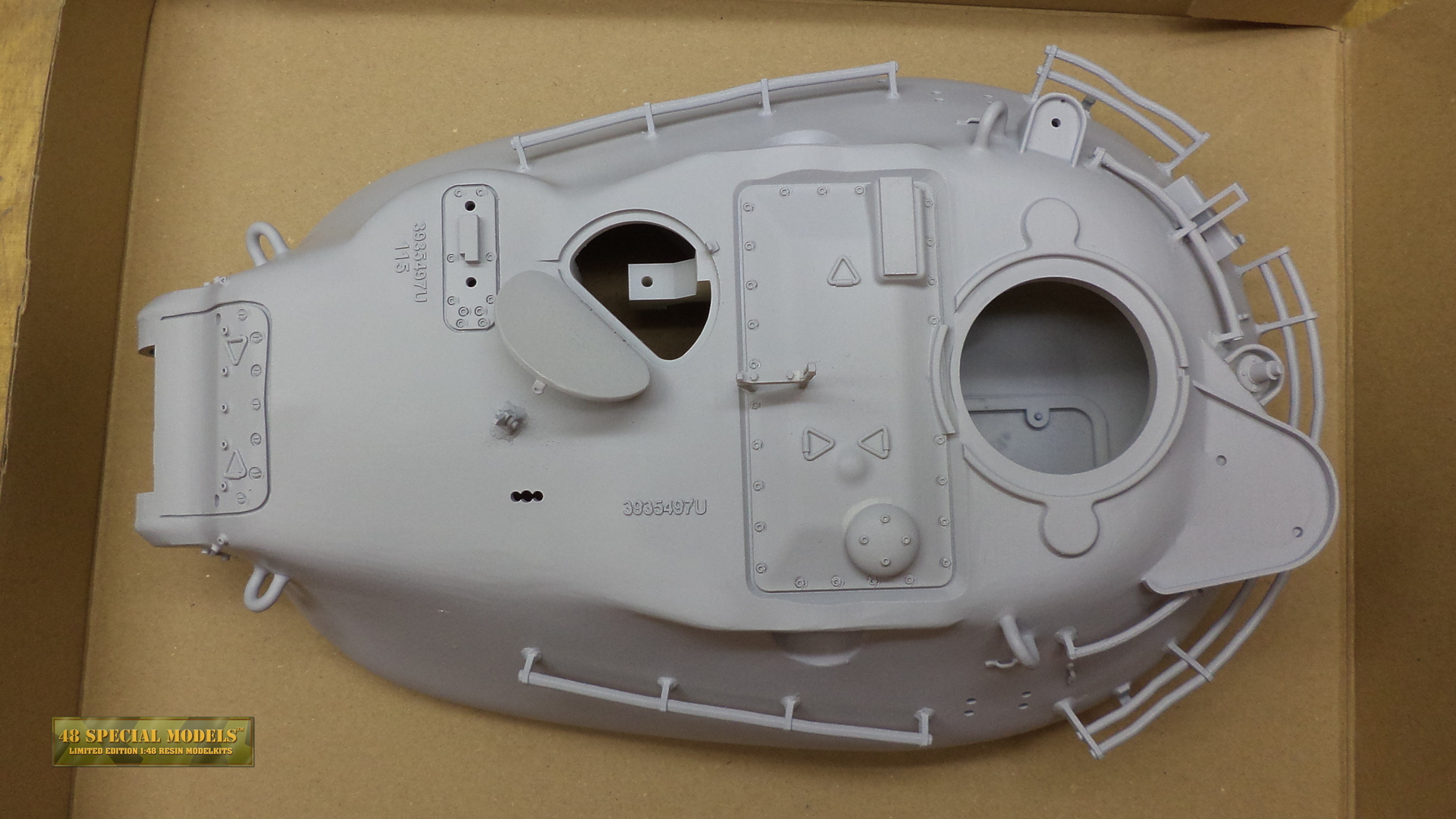

Im Turm verbaut ist ein weiterer Motor der die

Kommandantenkuppel antreibt. Der Turm ist ein Monster und mit der

Kanone fast doppelt solang wie die Wanne.

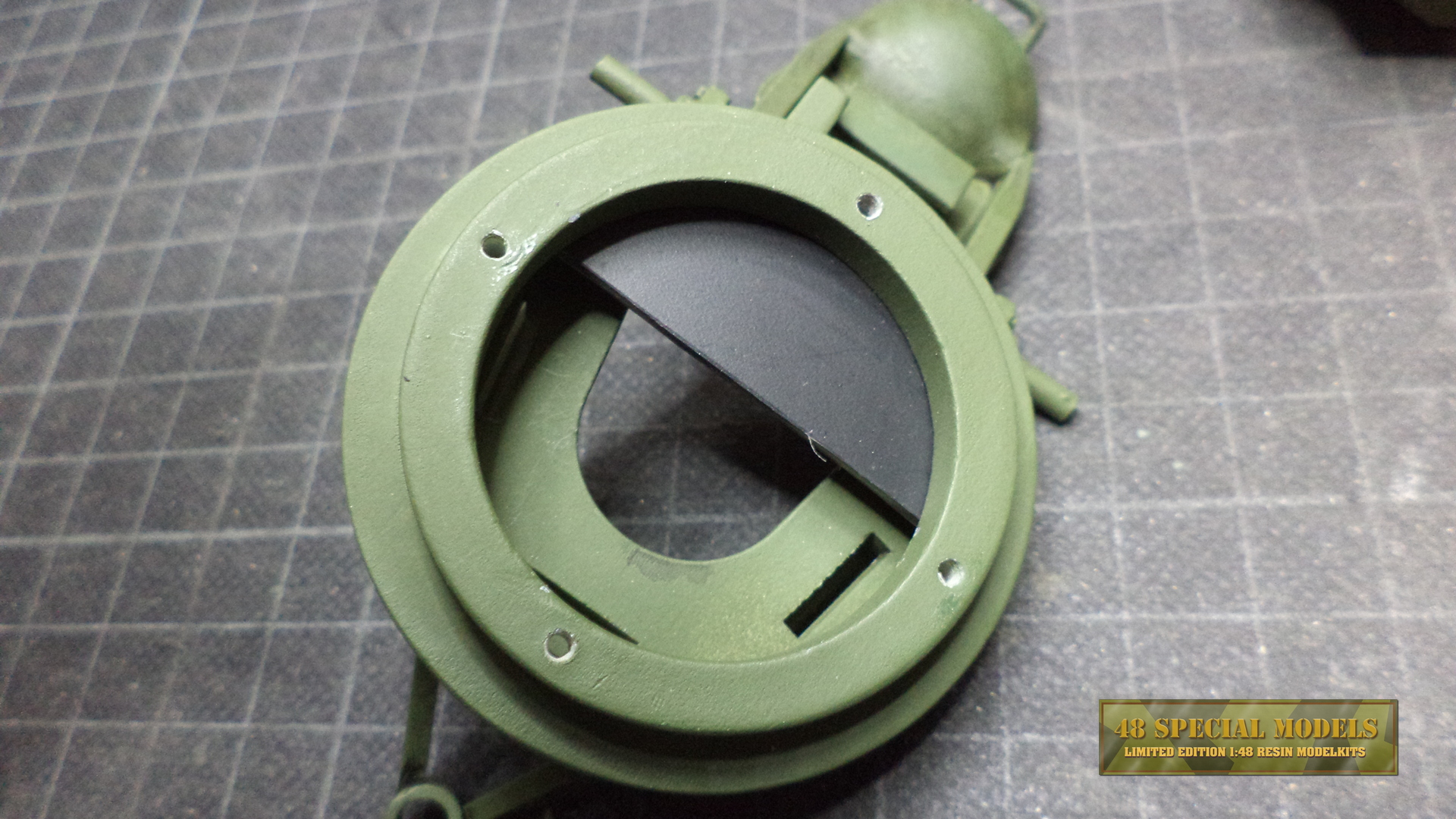

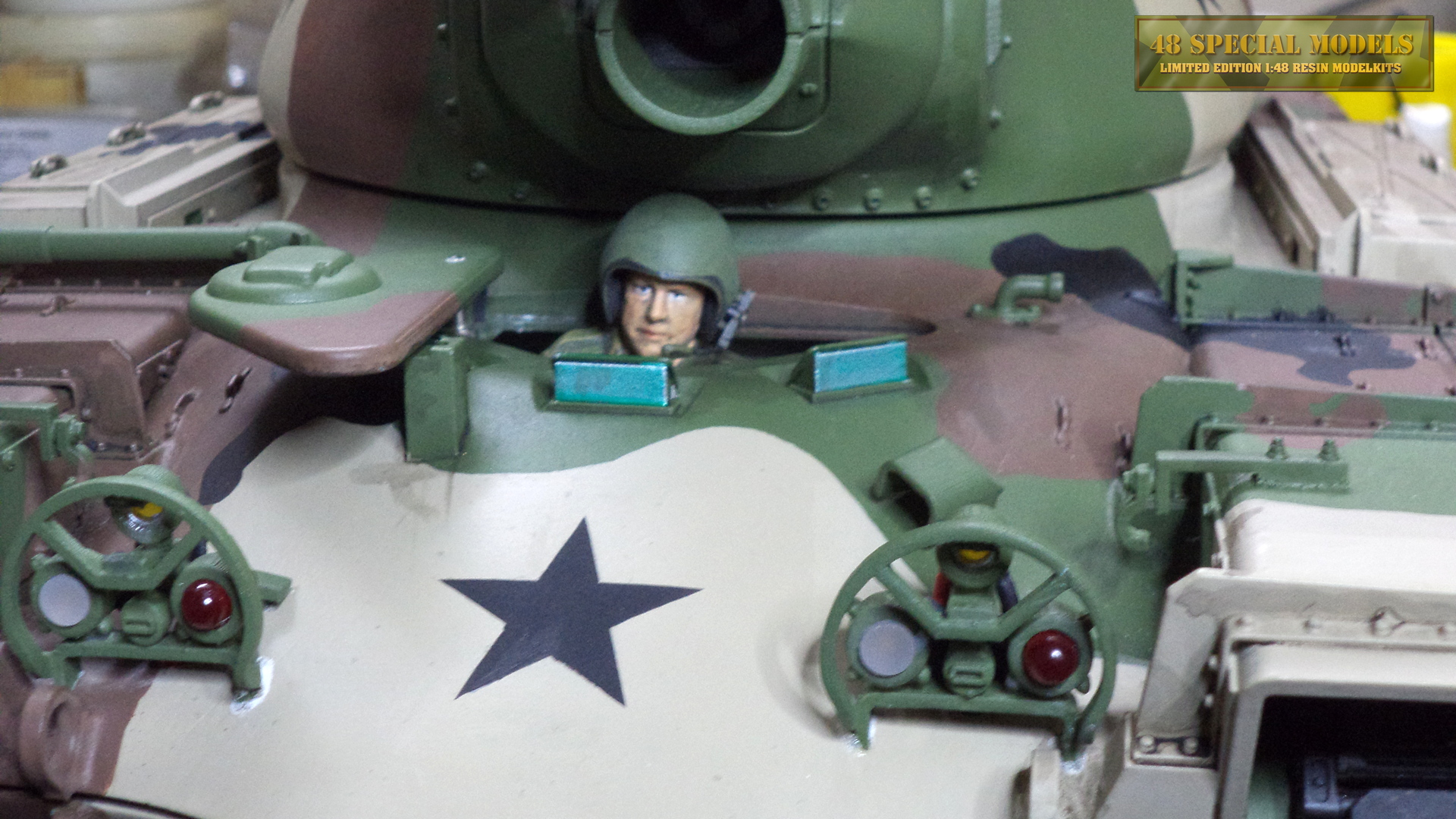

Die Luken im Turm können geöffnet werden, genau wie die Fahrerluke in der Wanne.

Die Kanone

besteht aus einem vorderen Rohrteil, der innen mit eine GFK-Stab

stabilisiert ist, welcher bis in die Aufnahme an der

Rohrrücklaufeinheit führt. Die Mündung ist perfekt und

hat sogar Zügen die ca. 3cm ins Rohrinner verlaufen. Das

Rohr paßt sauber auf den Anschluß der Rohrrücklaufeinheit und kann dort angeschraubt werden. Die Rohrrücklaufeinheit

hat zwei Servos. Eine zum Heben und Senken des Rohrs und einen für

die genau gesteuerte Rohrrücklaufbewegung. Im vorderen Teil des

Turms, neben der Rohrrücklaufeinheit,

sind

Gewichte verbaut, die das Eigengewicht des ausladenden Turmhecks

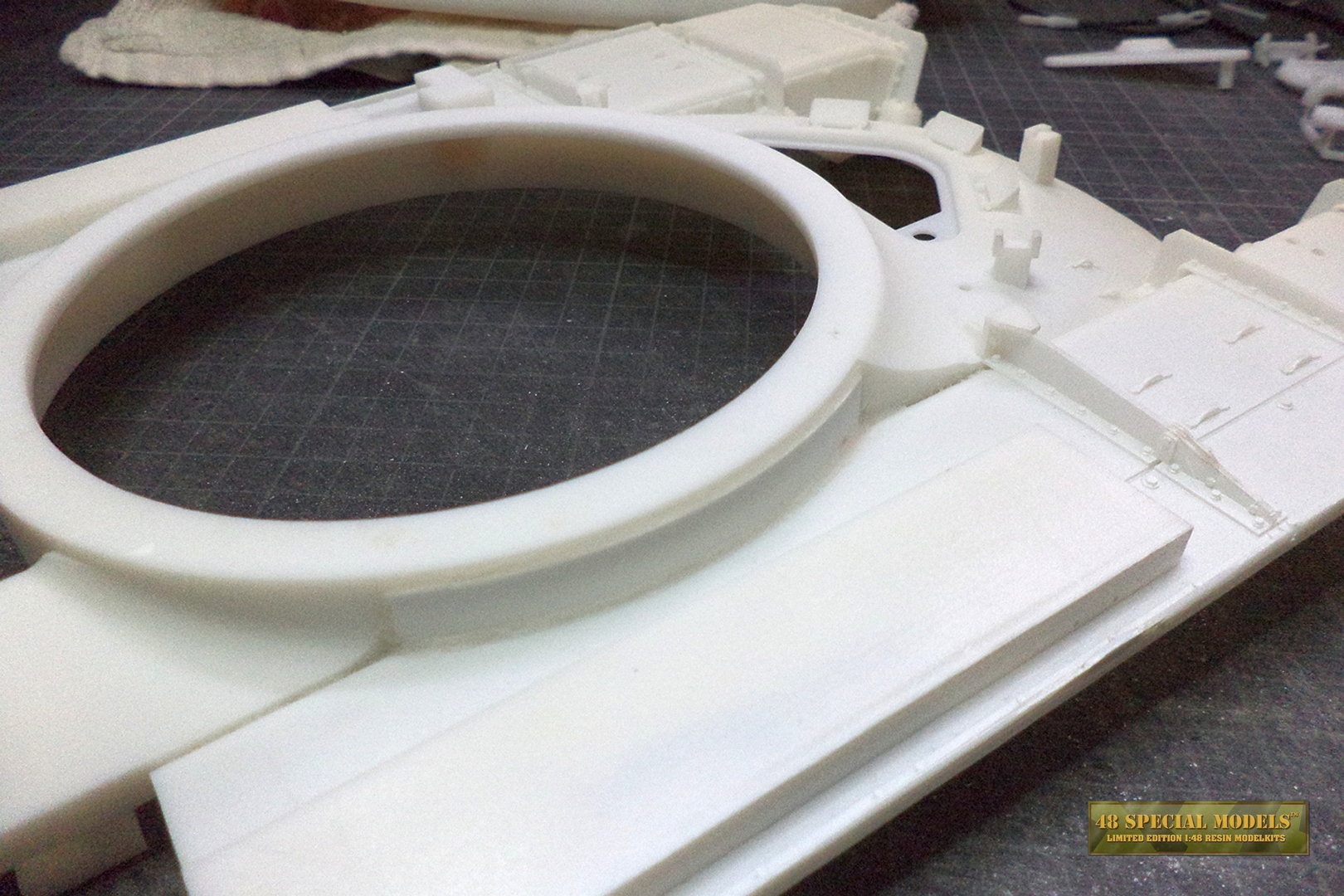

ausgleichen. Der Turm ist auf Kugellagern gelagert und hat einen

demontierbaren Drehkranz. Eine Besonderheit ist, das der Turm mit dem

Drehkranz angehoben werden kann und so ohne viel Aufwand wieder in die

0-Position gesetzt werden kann.

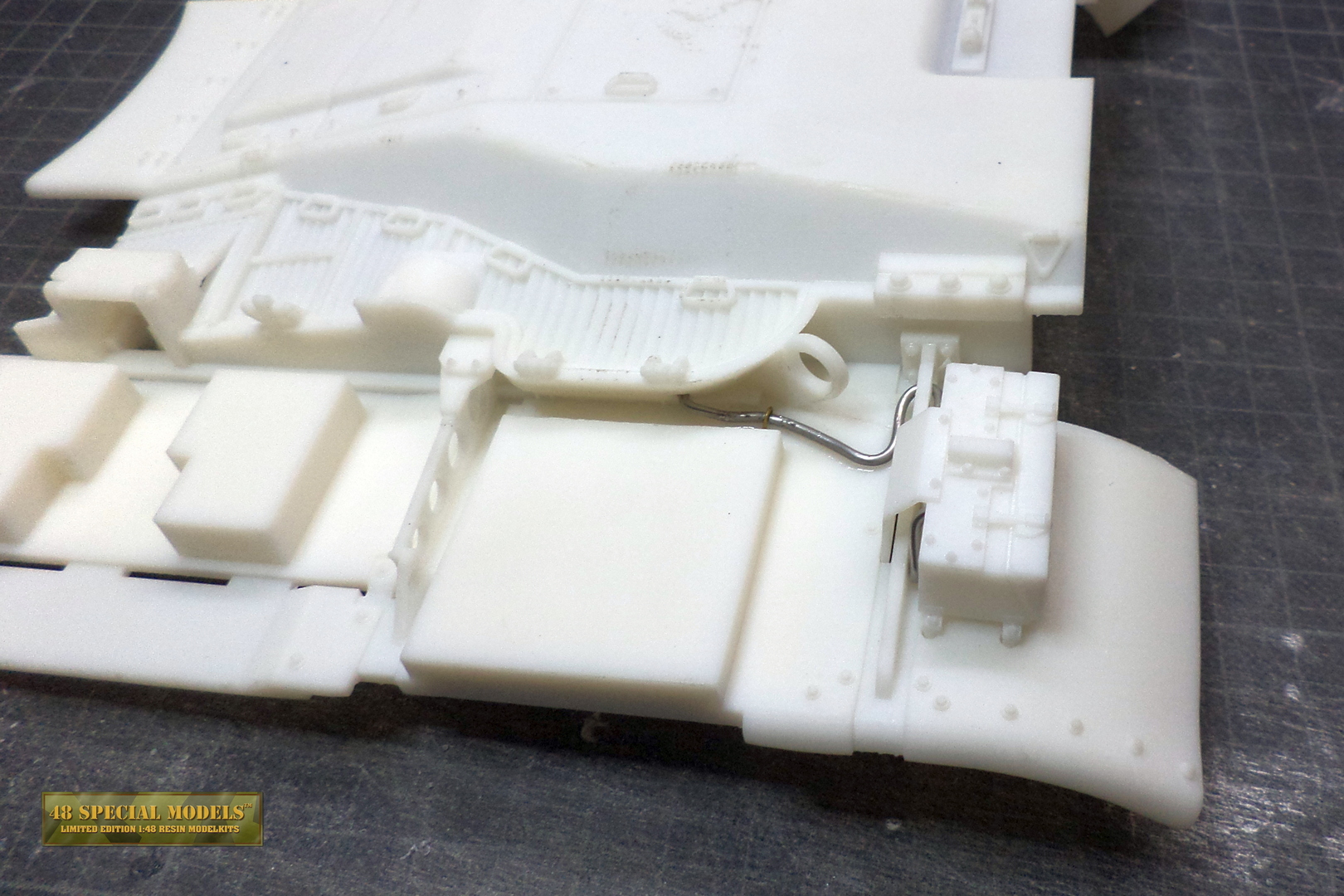

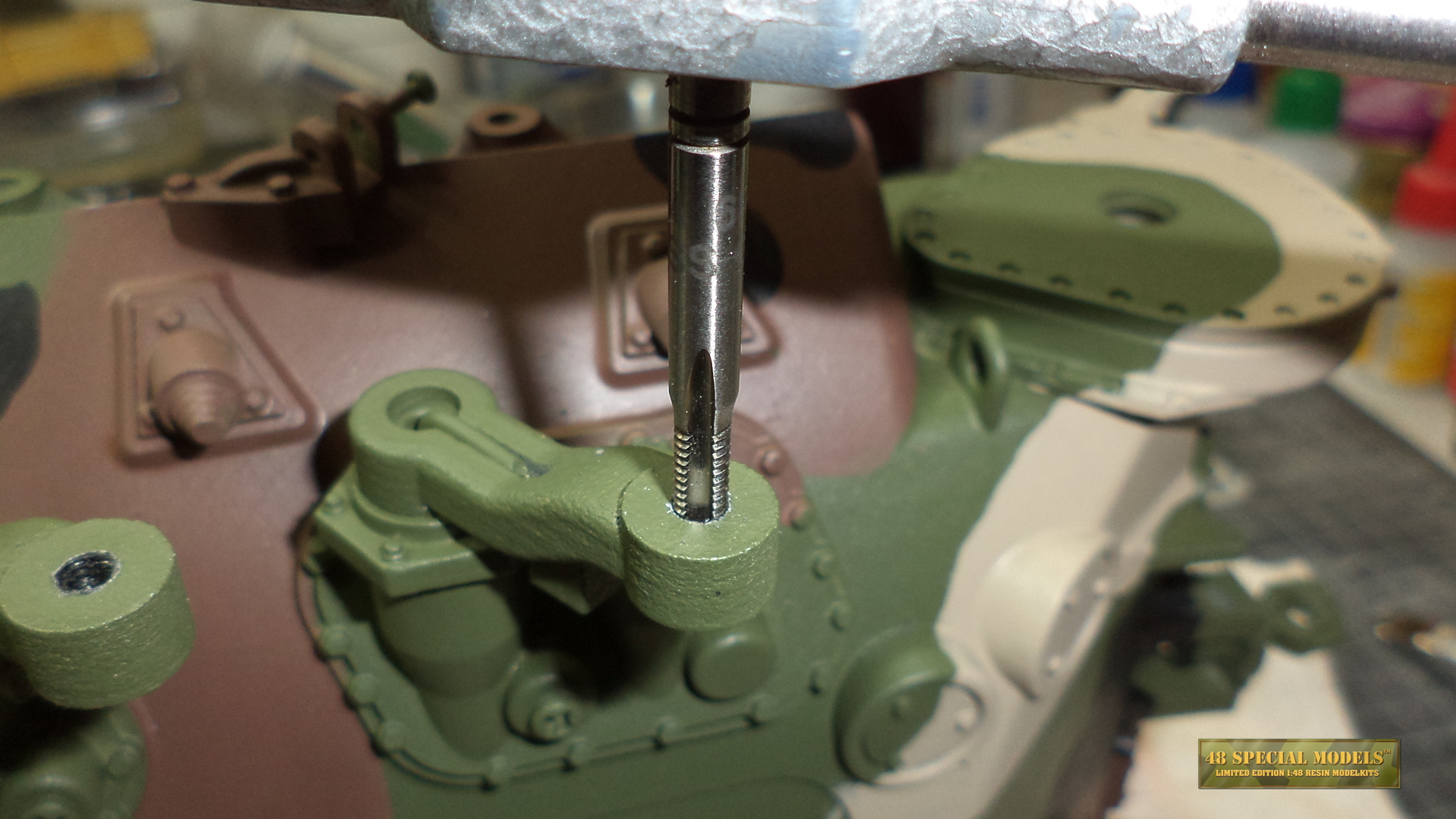

Das Fahrwerk ist drehstabgefedert und

hat kugelgelagerte Schwingarme aus Kunststoff (Nylon), an die einzelne

Federdämpfer angebaut sind, die ebenfalls mit Spiralfedern

gedämpft werden!

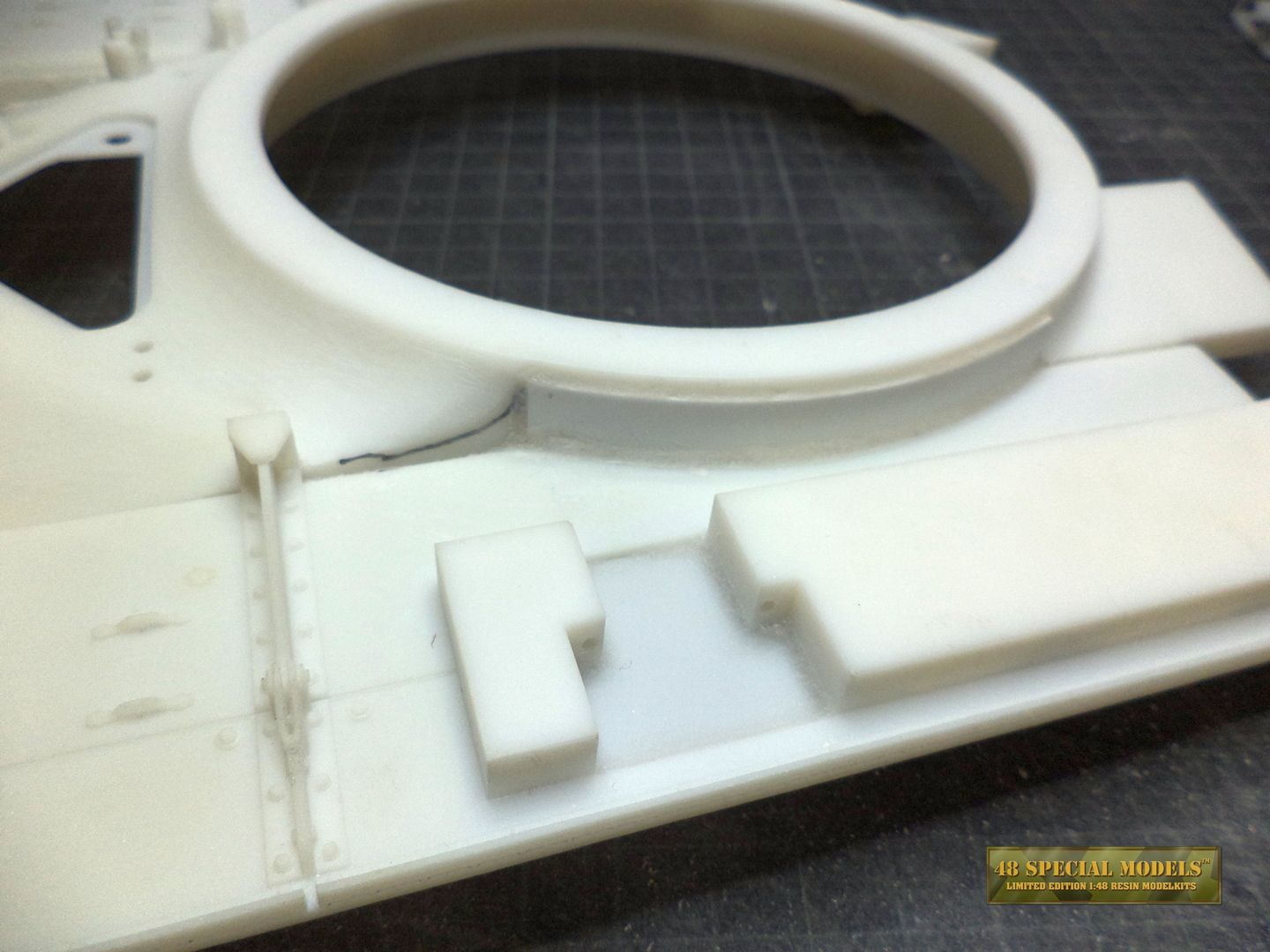

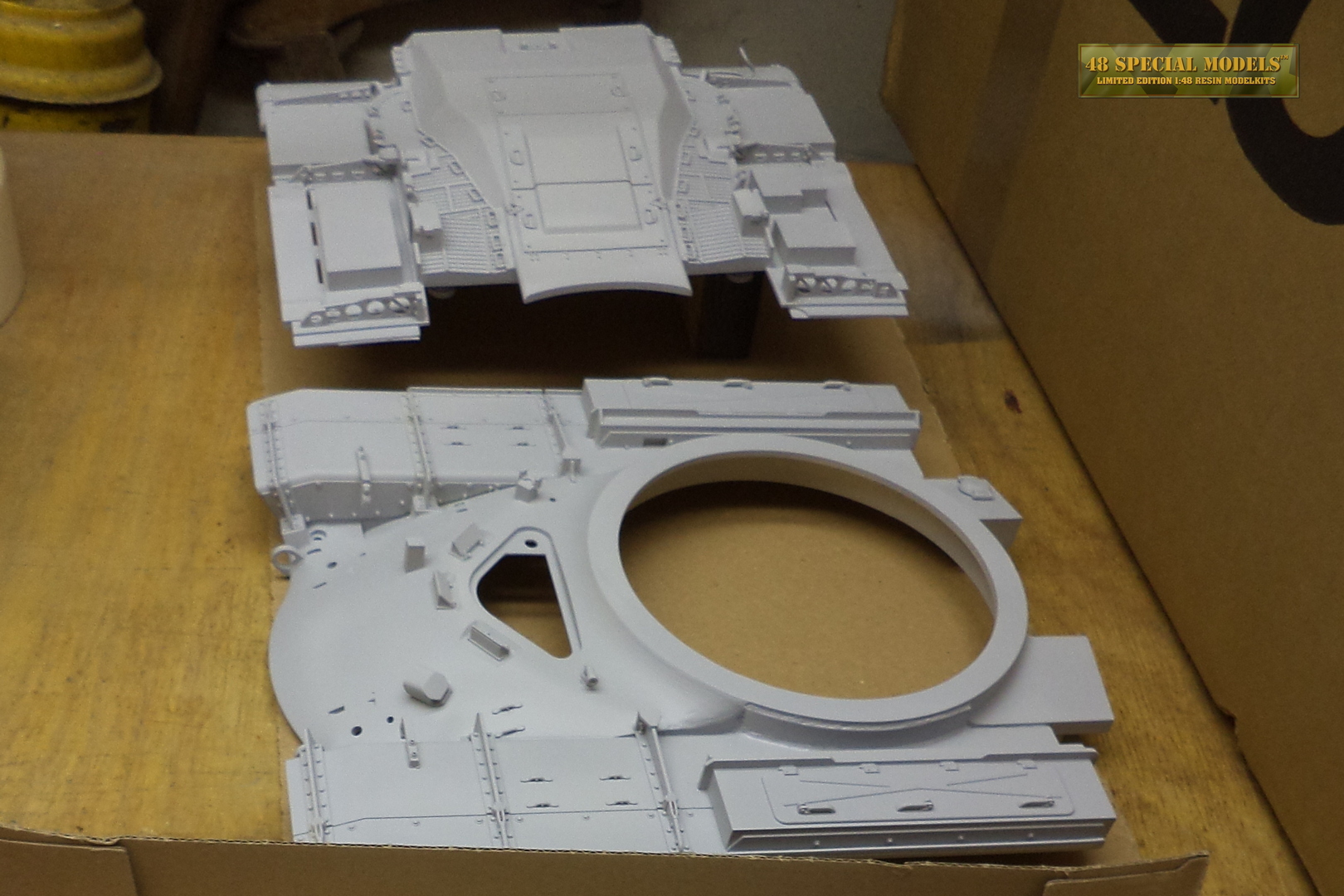

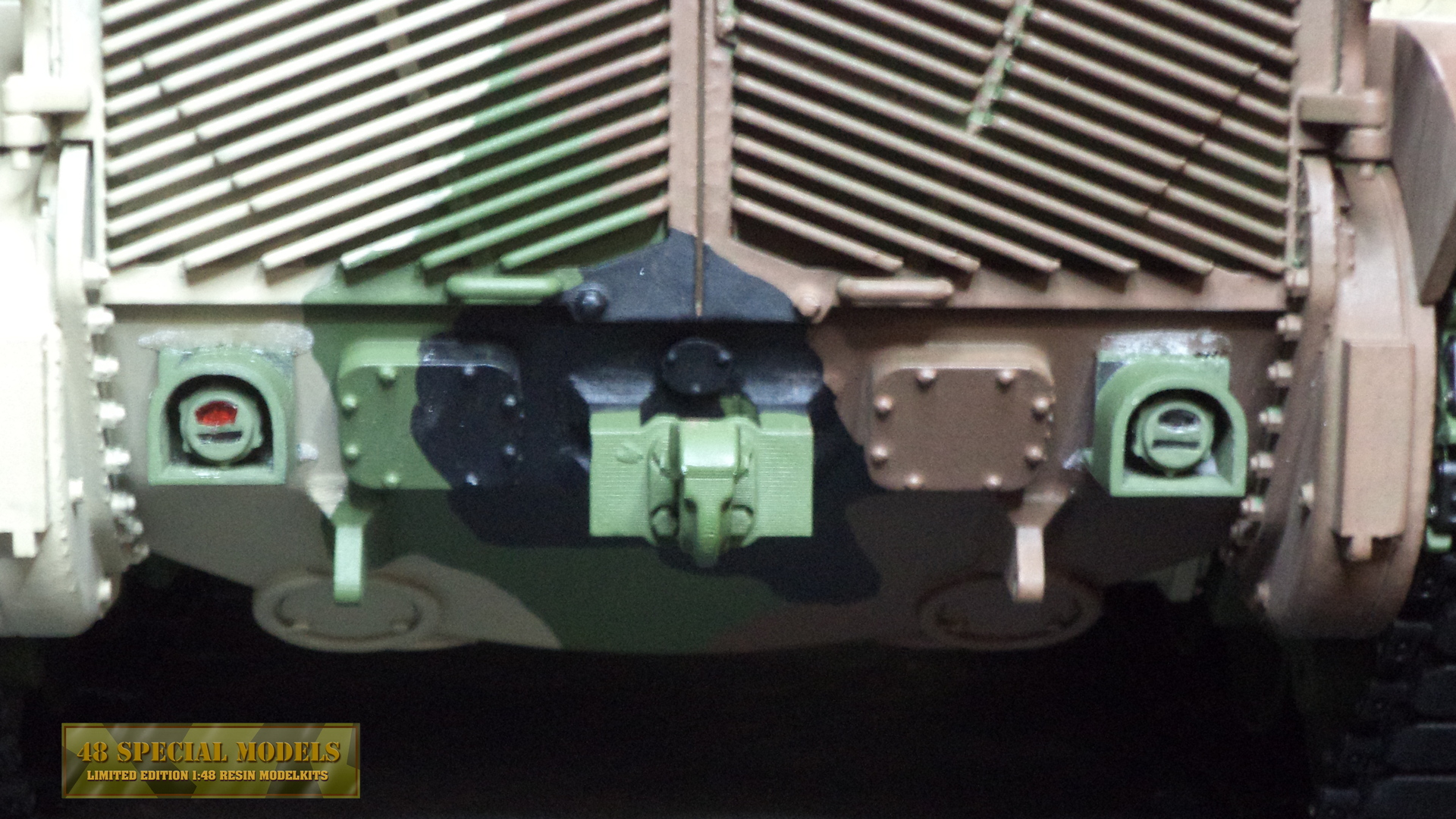

Die untere Wanne besteht aus einem Stück

und ist komplett gedruckt! Diverse Kleinteile, wie die Anschlagfedern

für die Schwingarme und Details am Heck wie Licht, Kupplung und

Scharniere für die Motorraumtüren müssen noch

montiert werden.

Zur Stabilisierung der Wanne sind oben drei

Stahlrundstäbe eingebaut, die ein Verwinden verhinden sollen. Die

eingebauten Wannen für die Elektronik werden mit dem Wannenboden

verschraubt und geben den Ganzen zusätzlich halt. Ob das für

das Metalllaufwerk reicht muß ich erst noch feststellen.

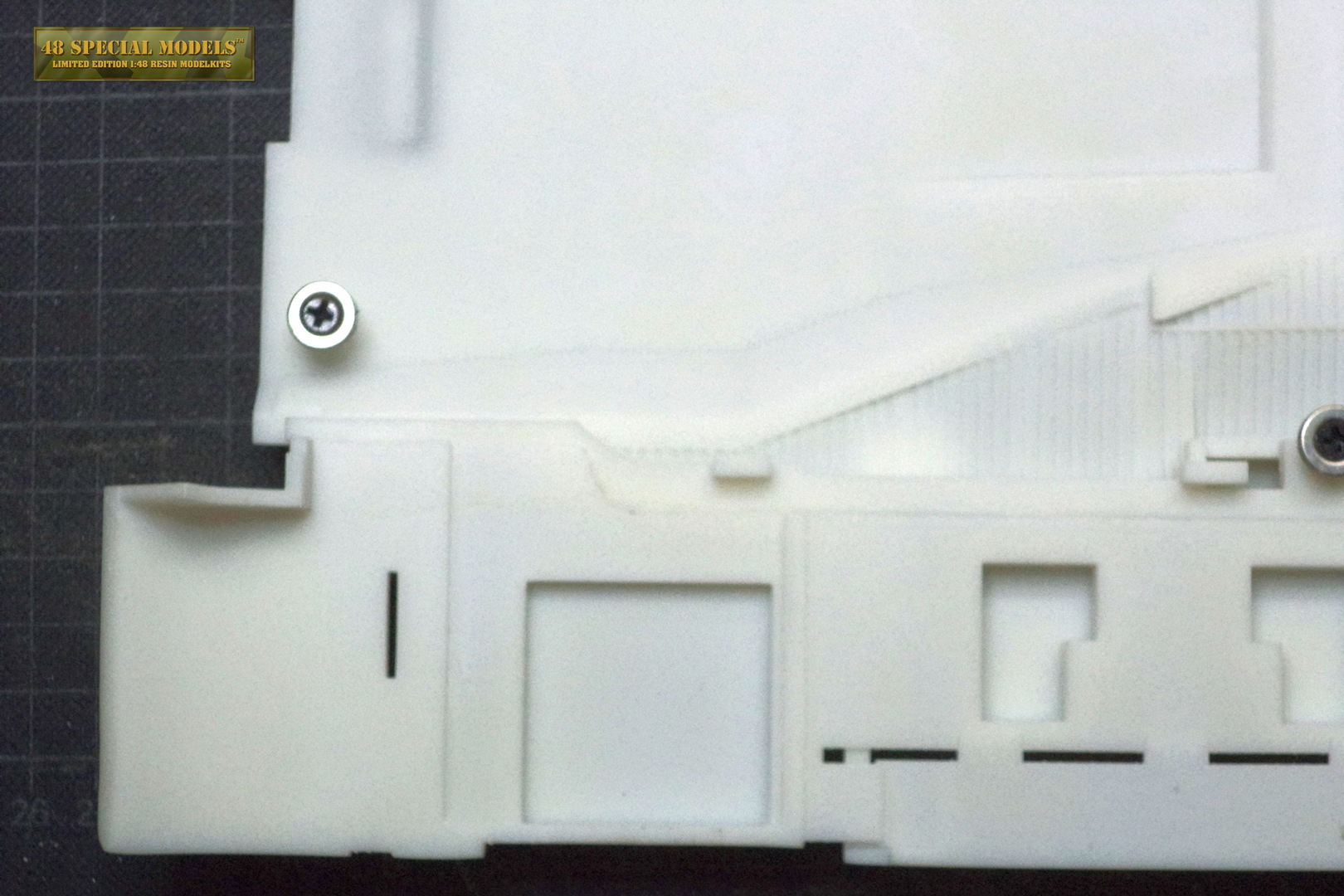

Die

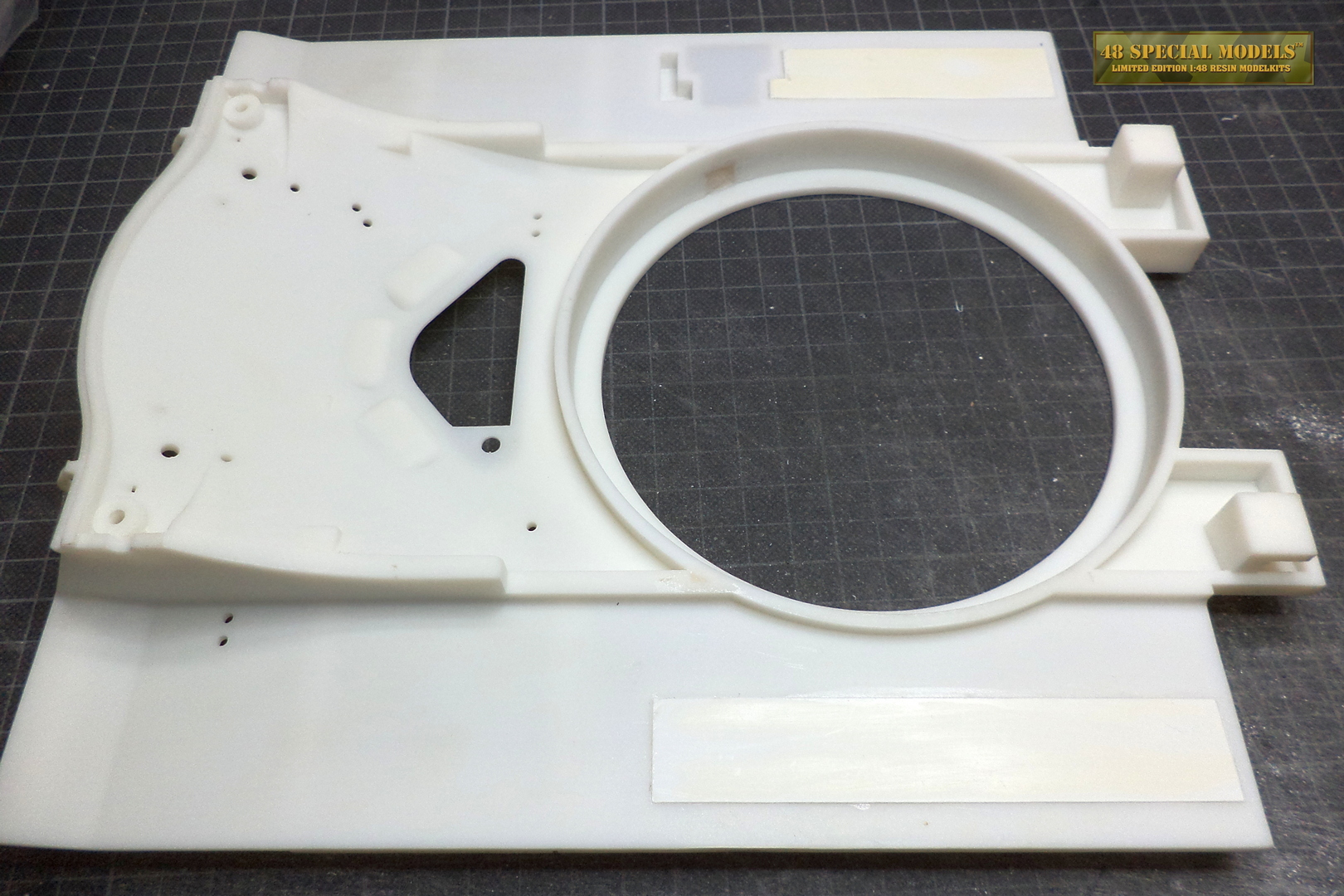

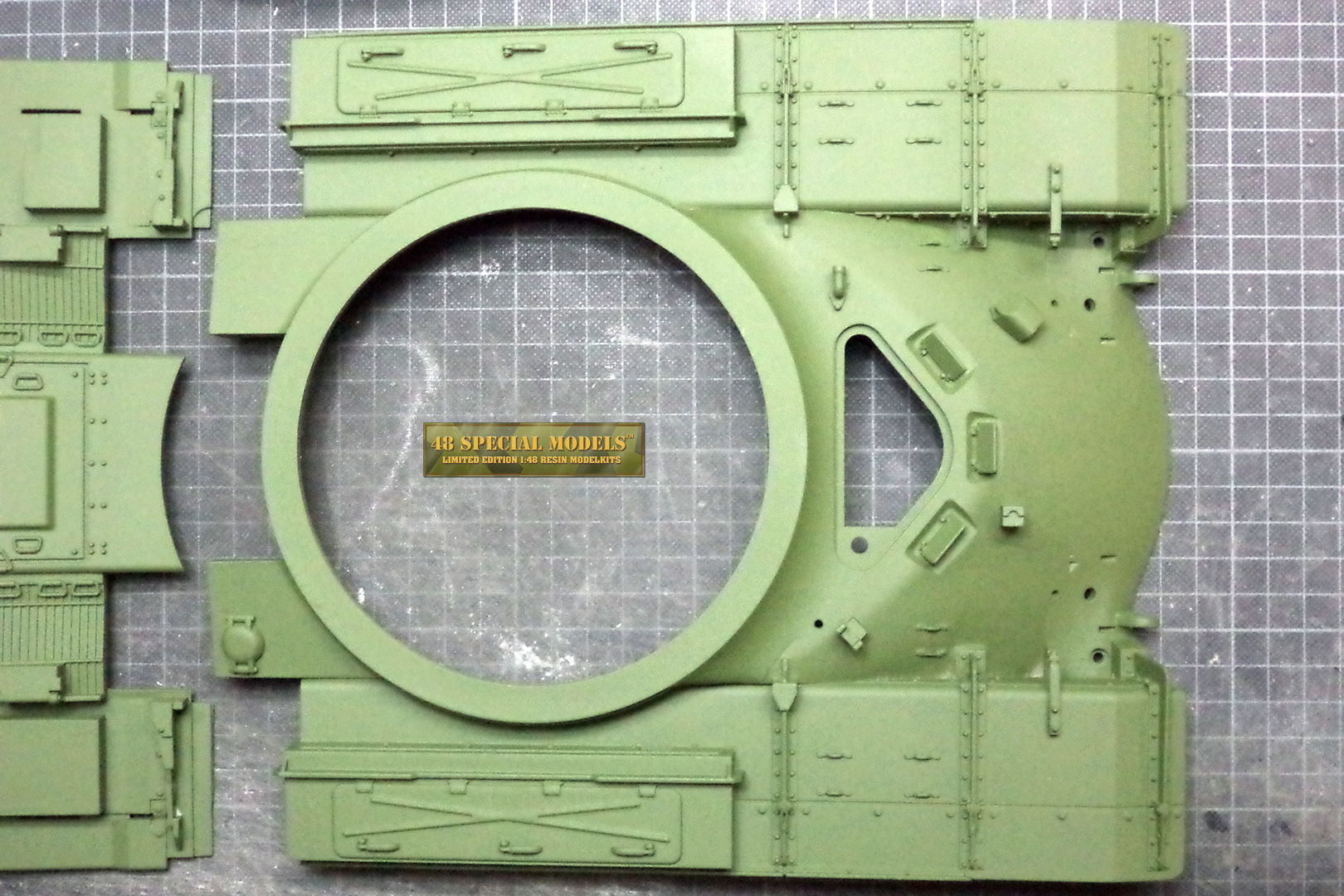

Oberwanne ist in einen vorderen und einen hinteren Teil unterteilt.

Der Vorderteil wird vorne mit zwei Metallgewindeschrauben gesichert und

hinten in eine stabile Einrastkerbe eingesetzt. Damit ist der feste

Sitz des Turms gewährleistet. Die Heckplatte gibt die

Motorabdeckung wieder und wird durch acht extrastarke Magnete gehalten.

Hier muß man aufpassen wo man die Platte anhebt sonst bricht

möglicherweise ein Teil ab.

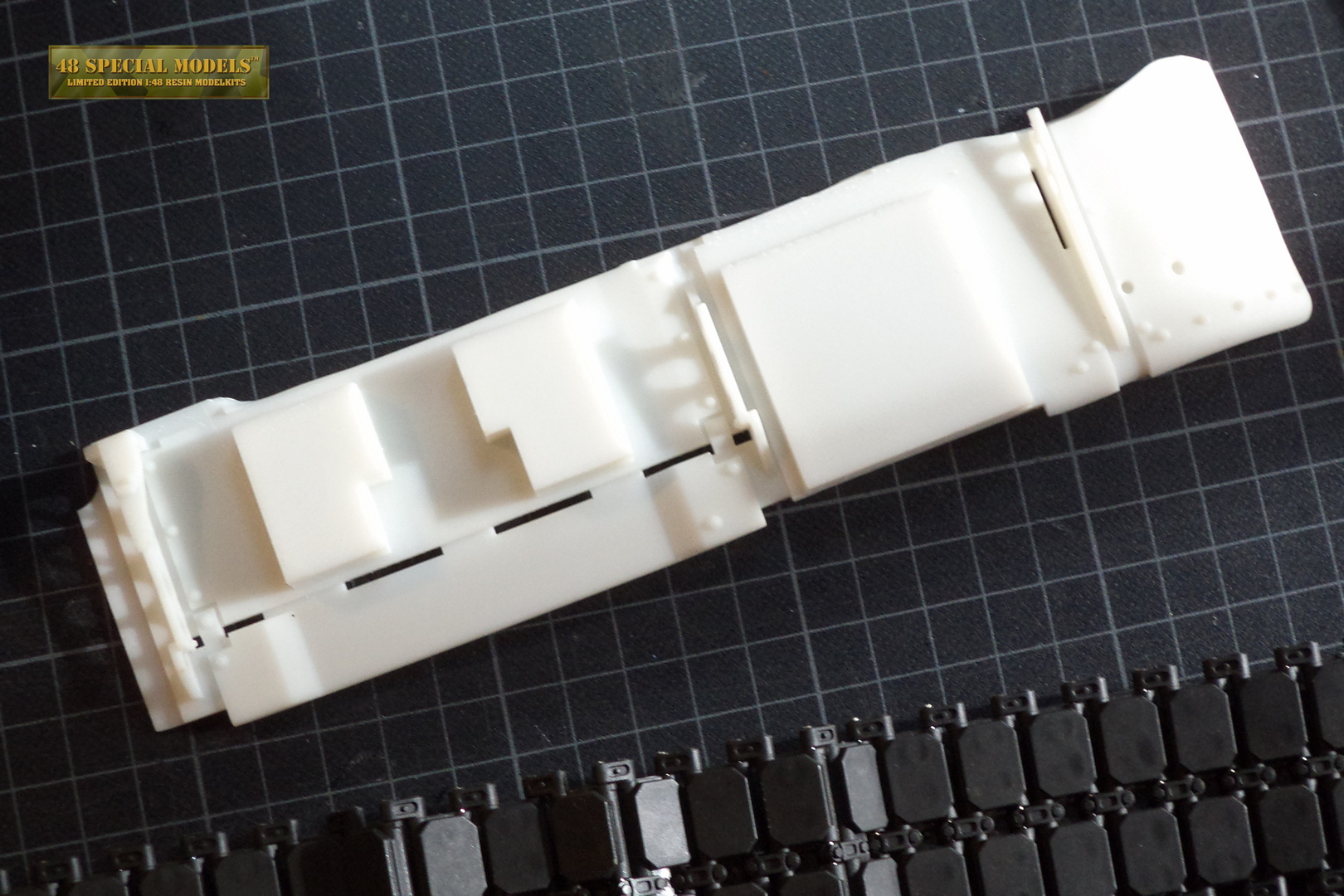

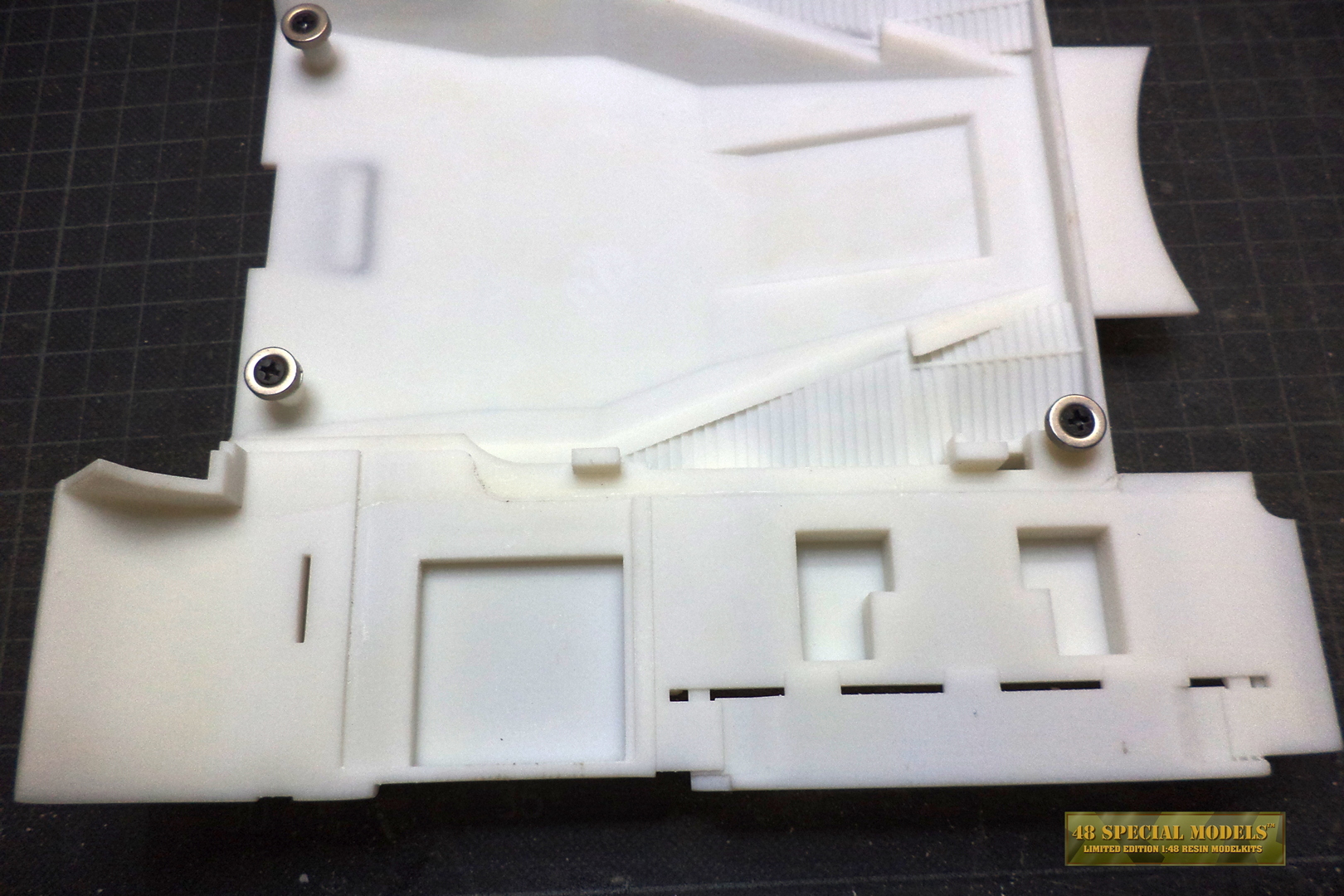

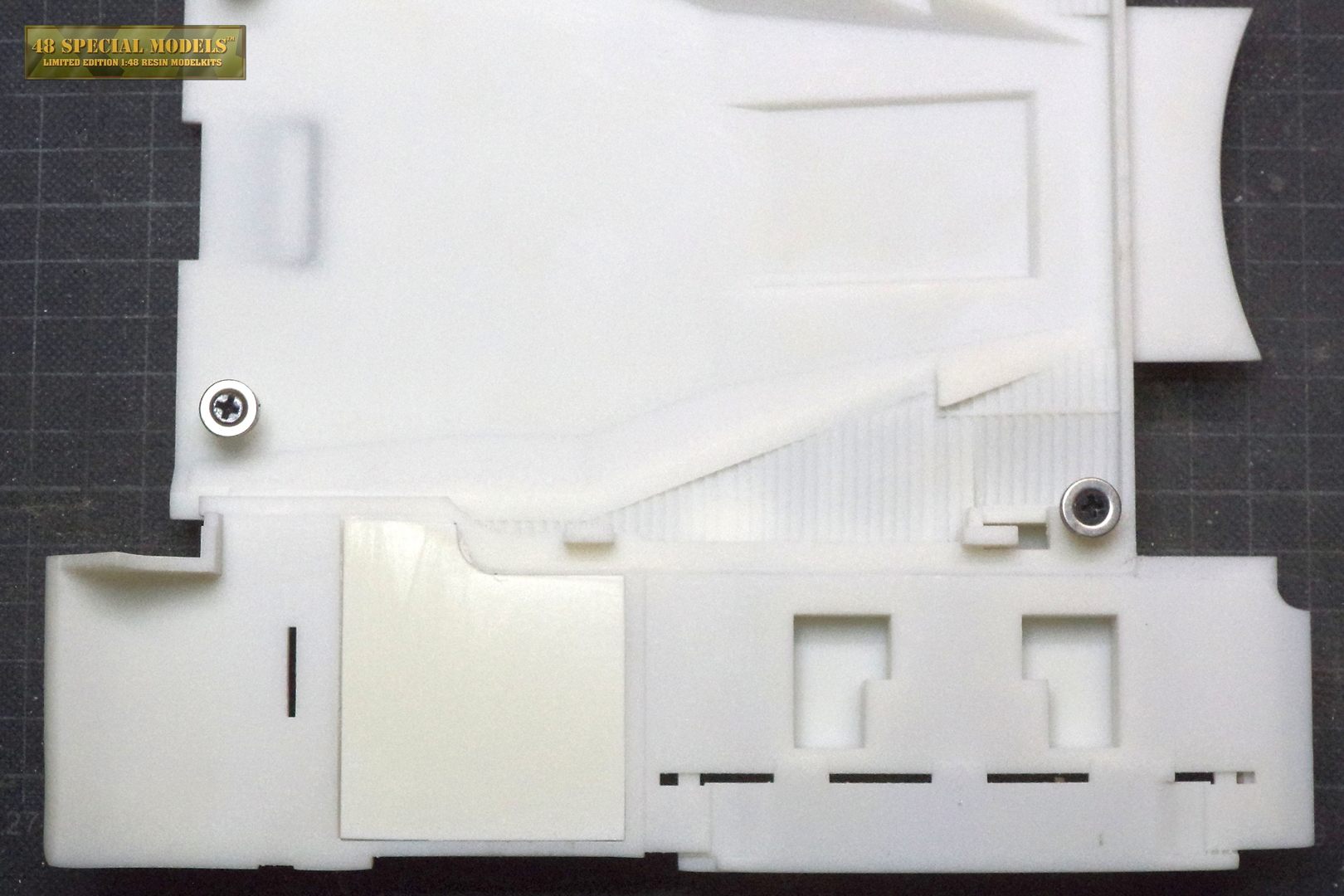

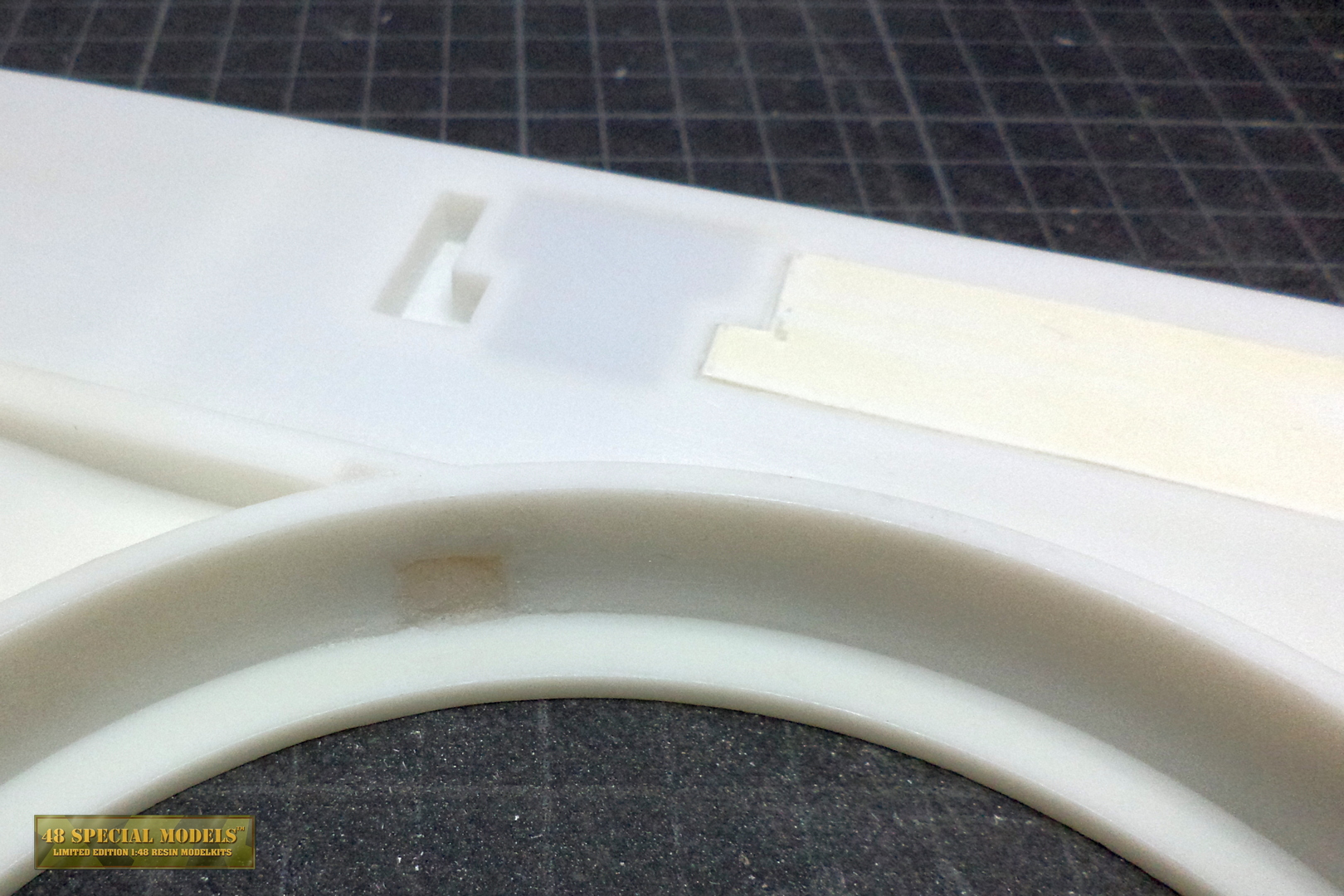

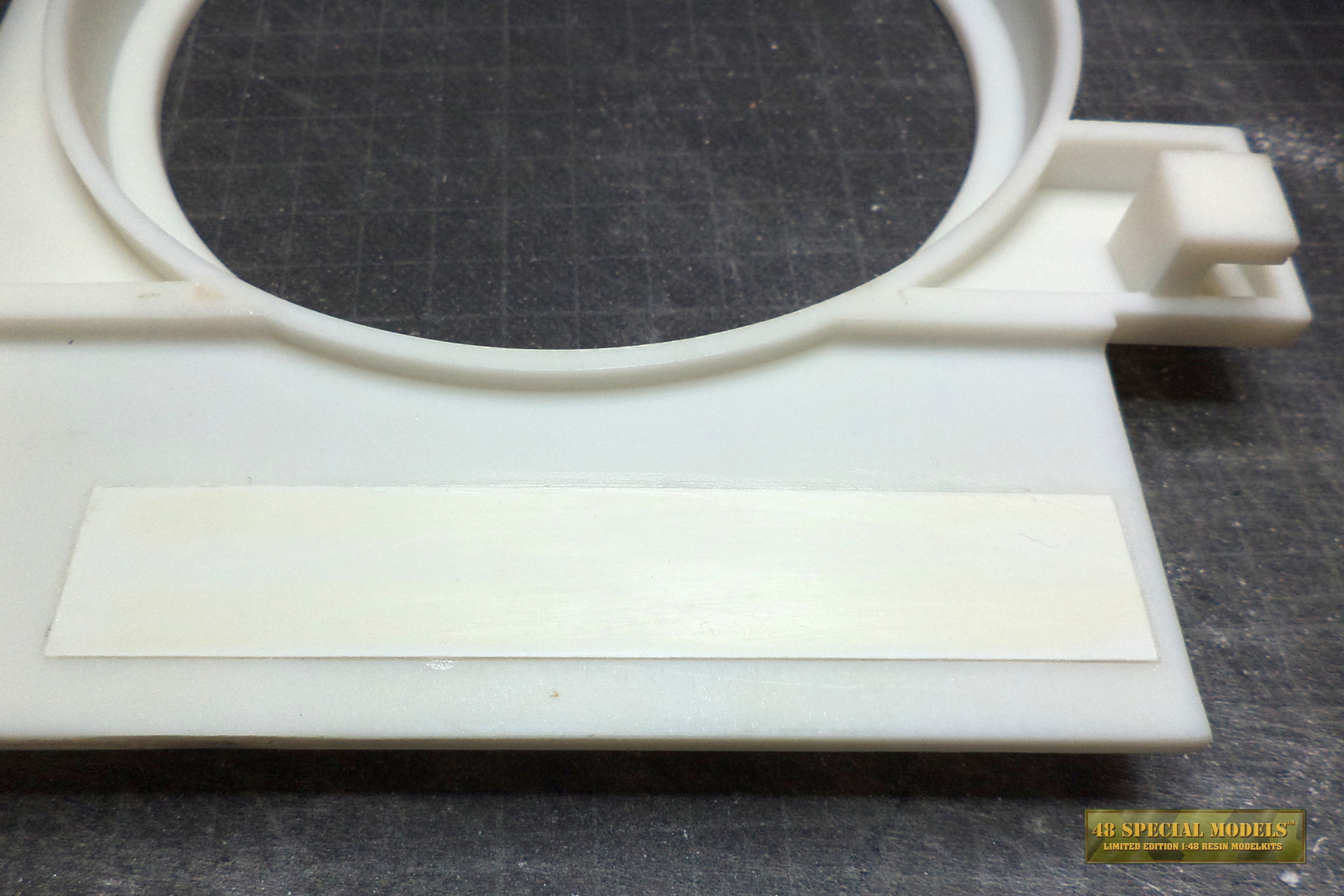

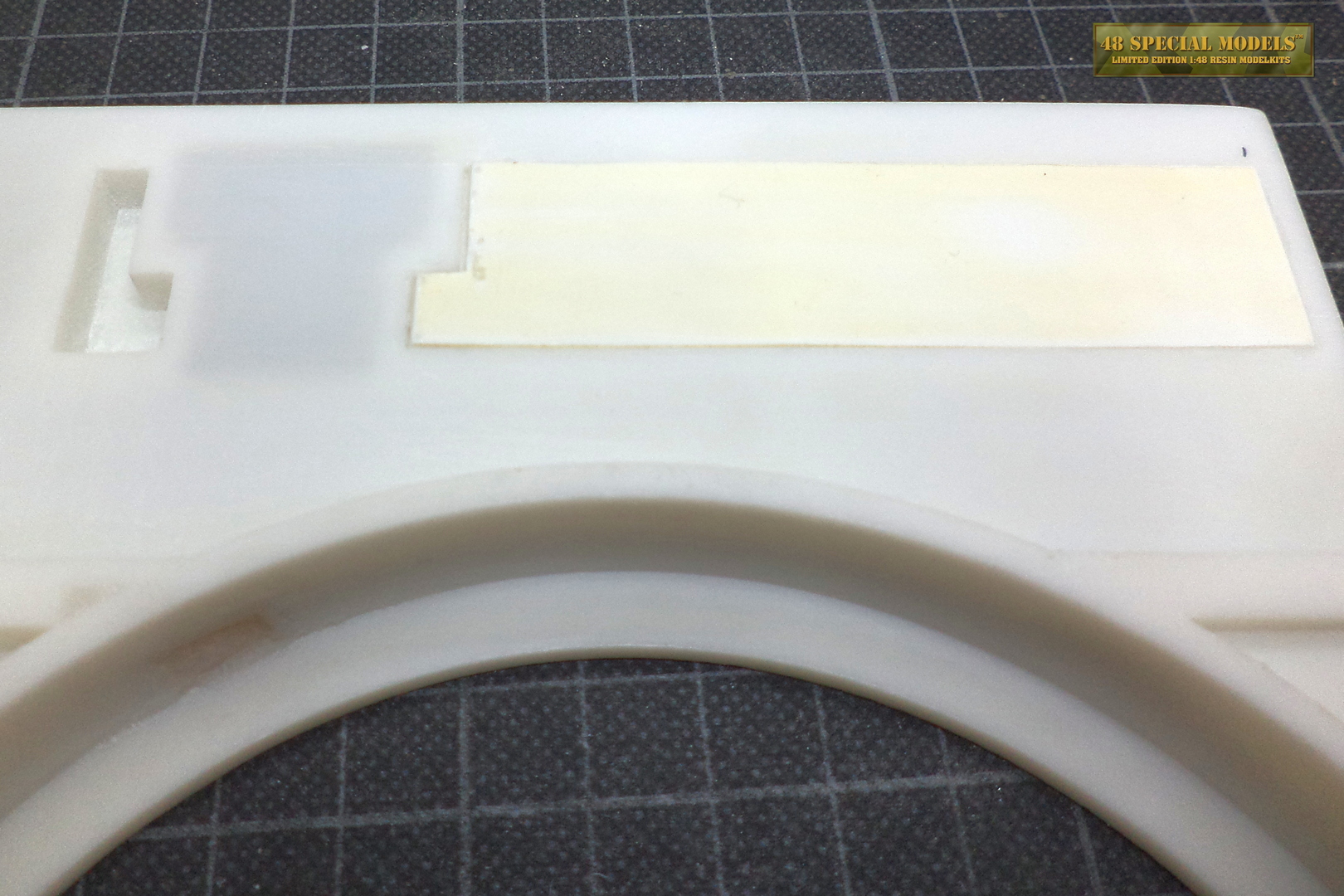

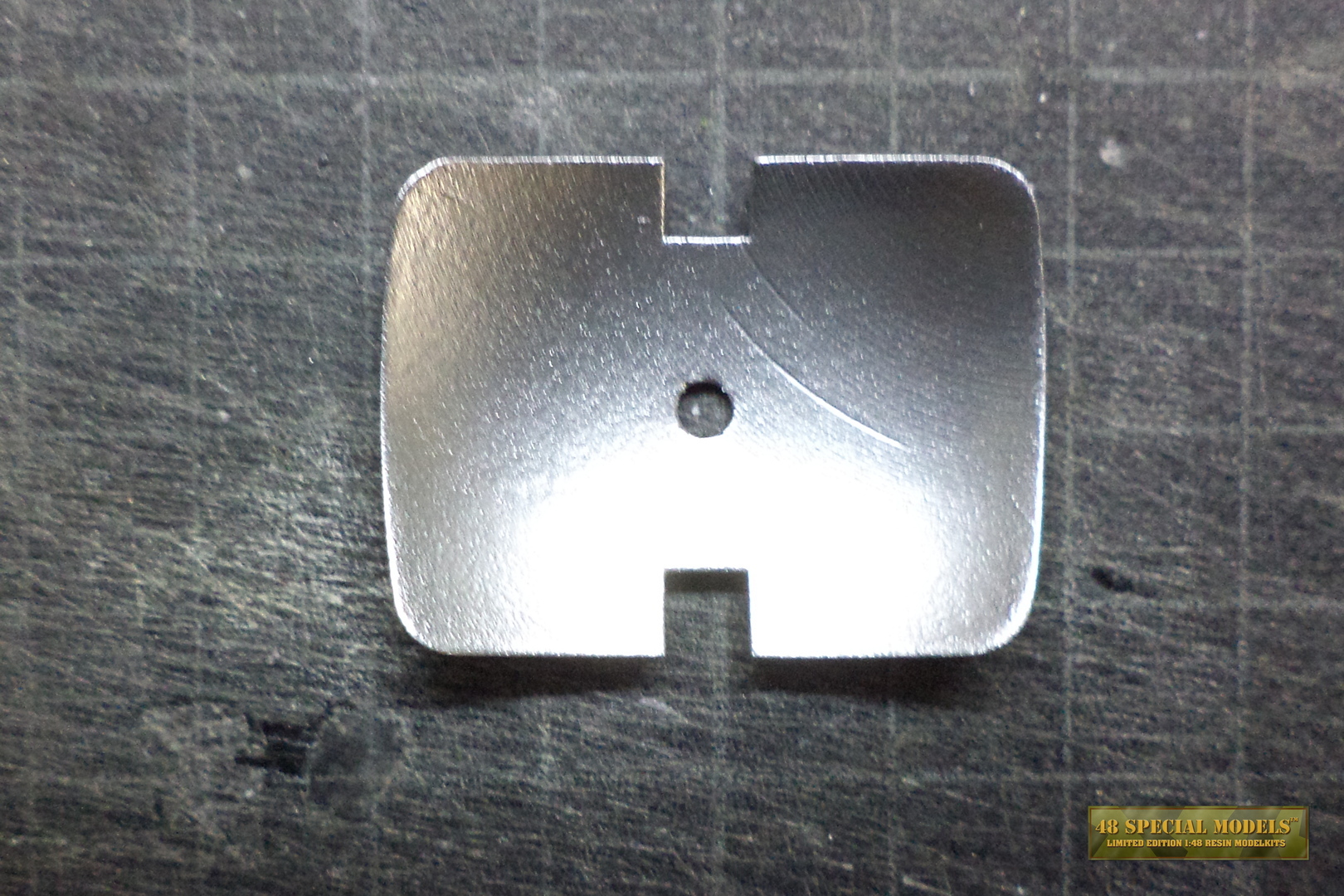

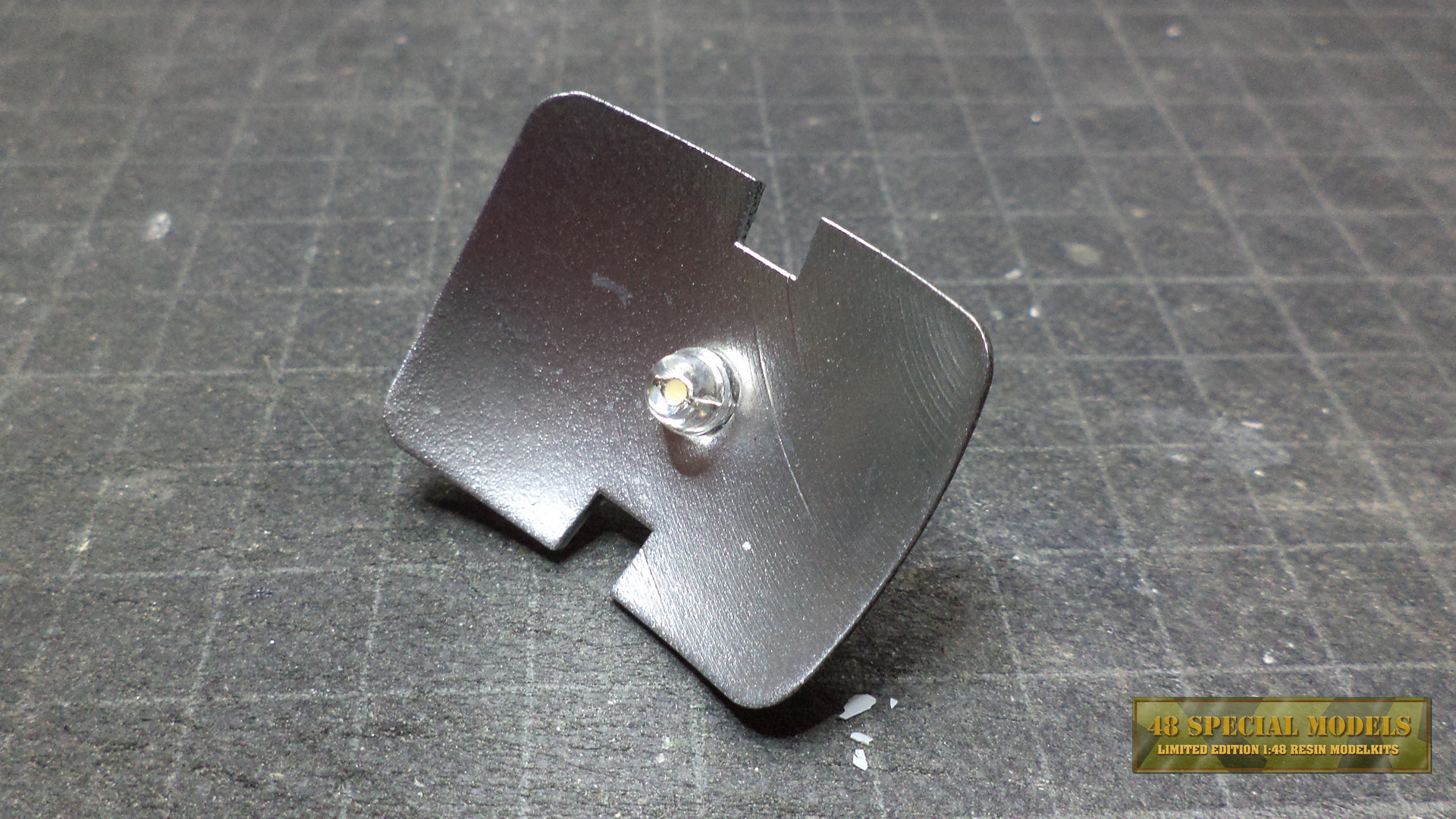

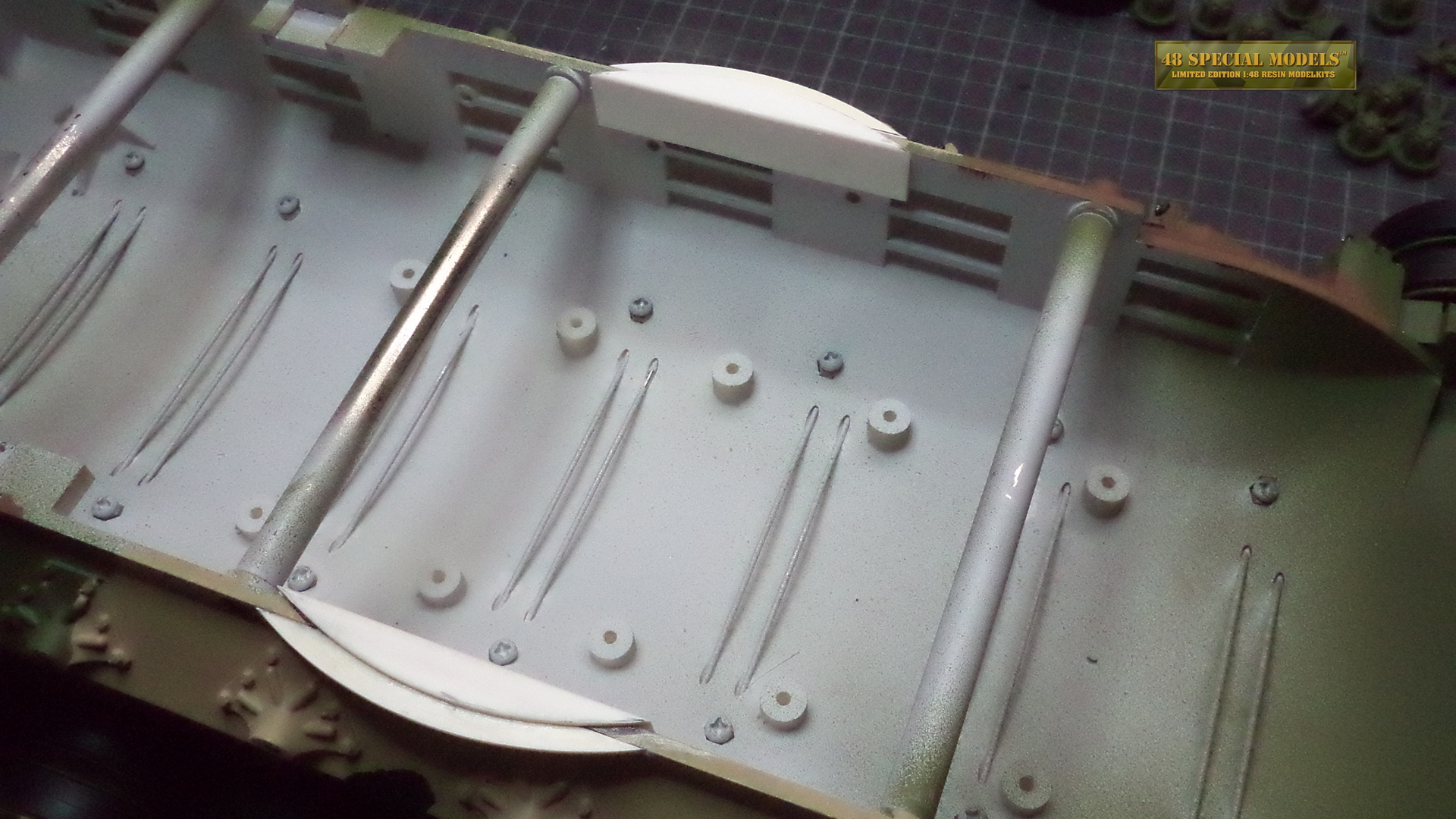

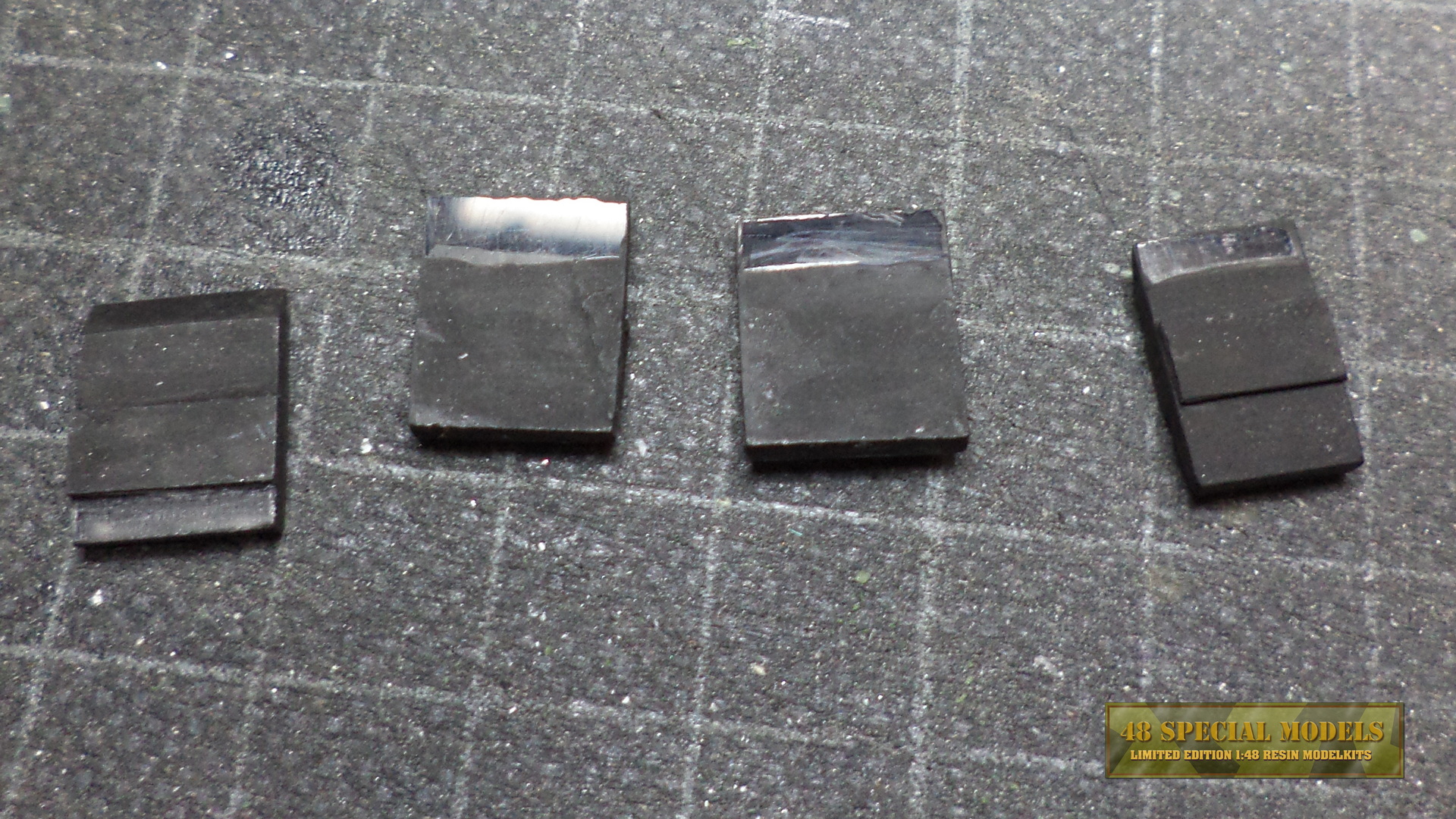

Auf der Unterseite der beiden

Oberwannenteile sieht man, daß die Bleche im Bereich der Staukästen

und Auspuffschalldämpfer hohl sind. Um den Staukästen eine

gute Kontaktfläche zum Ankleben zu bieten, hat der Designer hier

die Innenseite angehoben. Normalerweise fällt das nicht weiter

auf, wer schaut schon unter die Kettenschürzen? Doch hier gibt es

keine und so habe ich als eine der ersten Amtshandlungen, in deutscher

Gründlichkeit, die Unterseiten geschlossen. Bei dieser Gelegenheit

konnte ich auch die Bruchstelle am Blech etwas verstärken. Siehe

Bilder.

Kleiner Hinweis an den Hersteller: Im 3D Druck lassen sich auch Hohlräume geschlossen drucken!

|

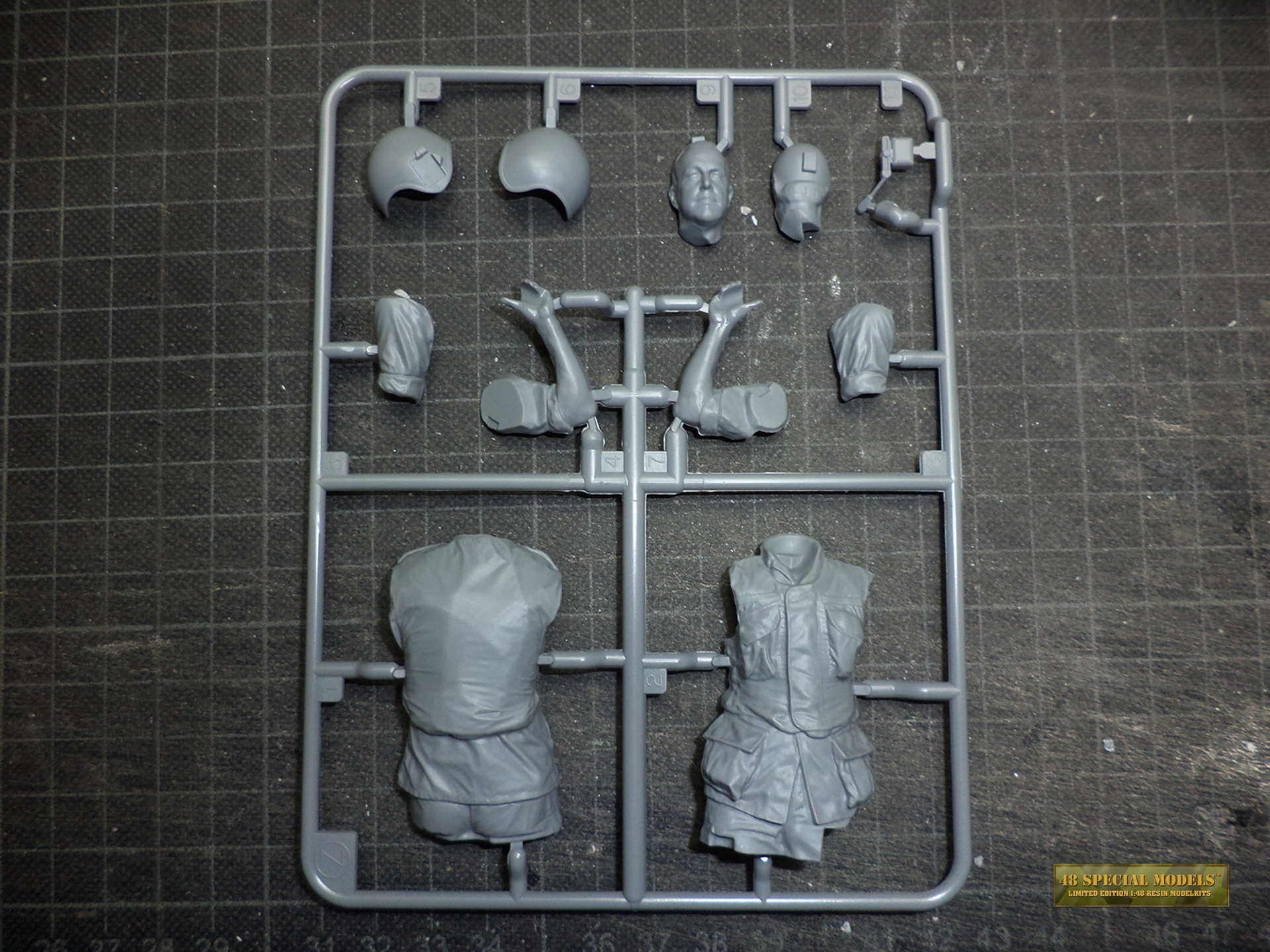

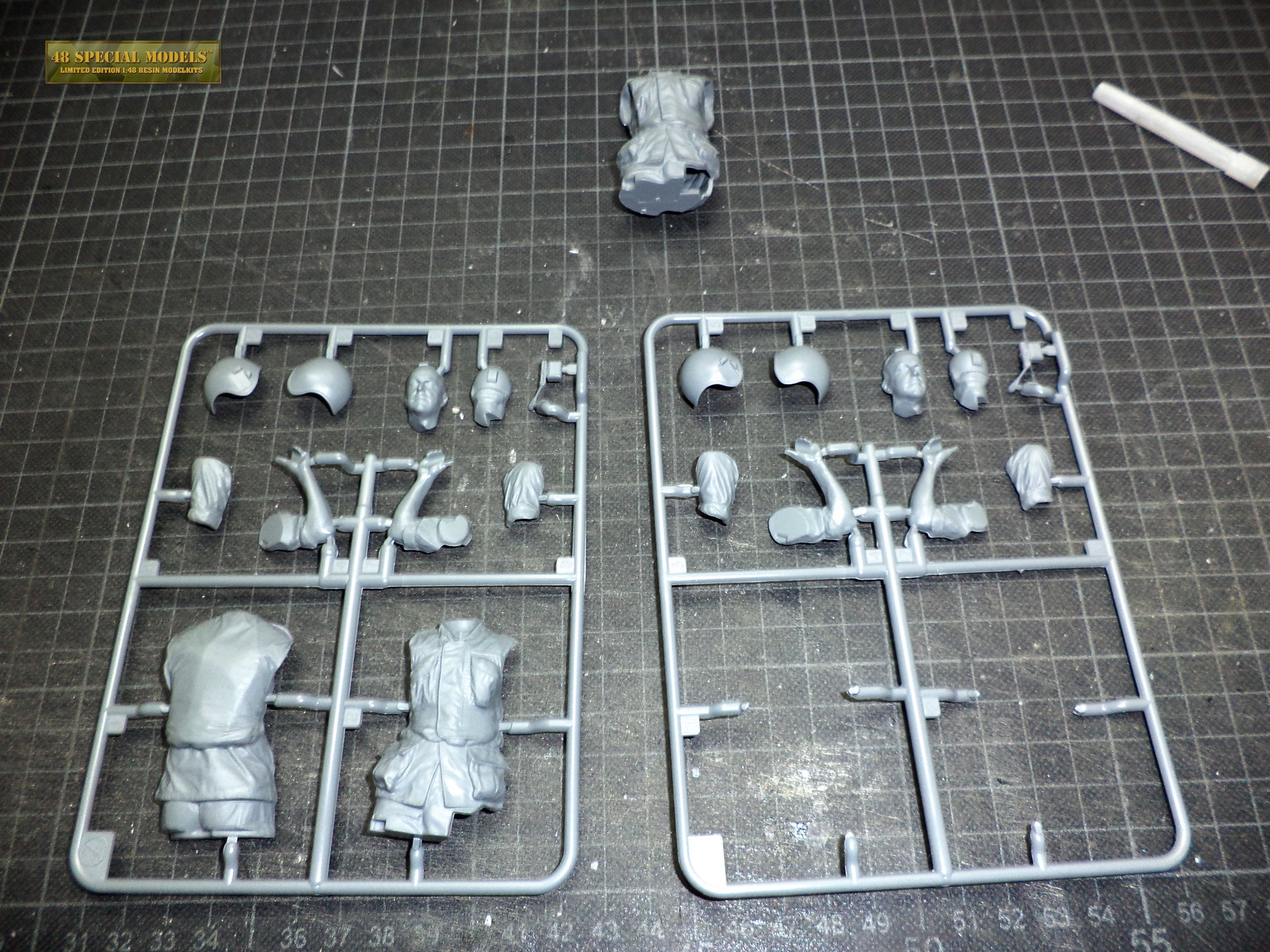

Der Bausatz

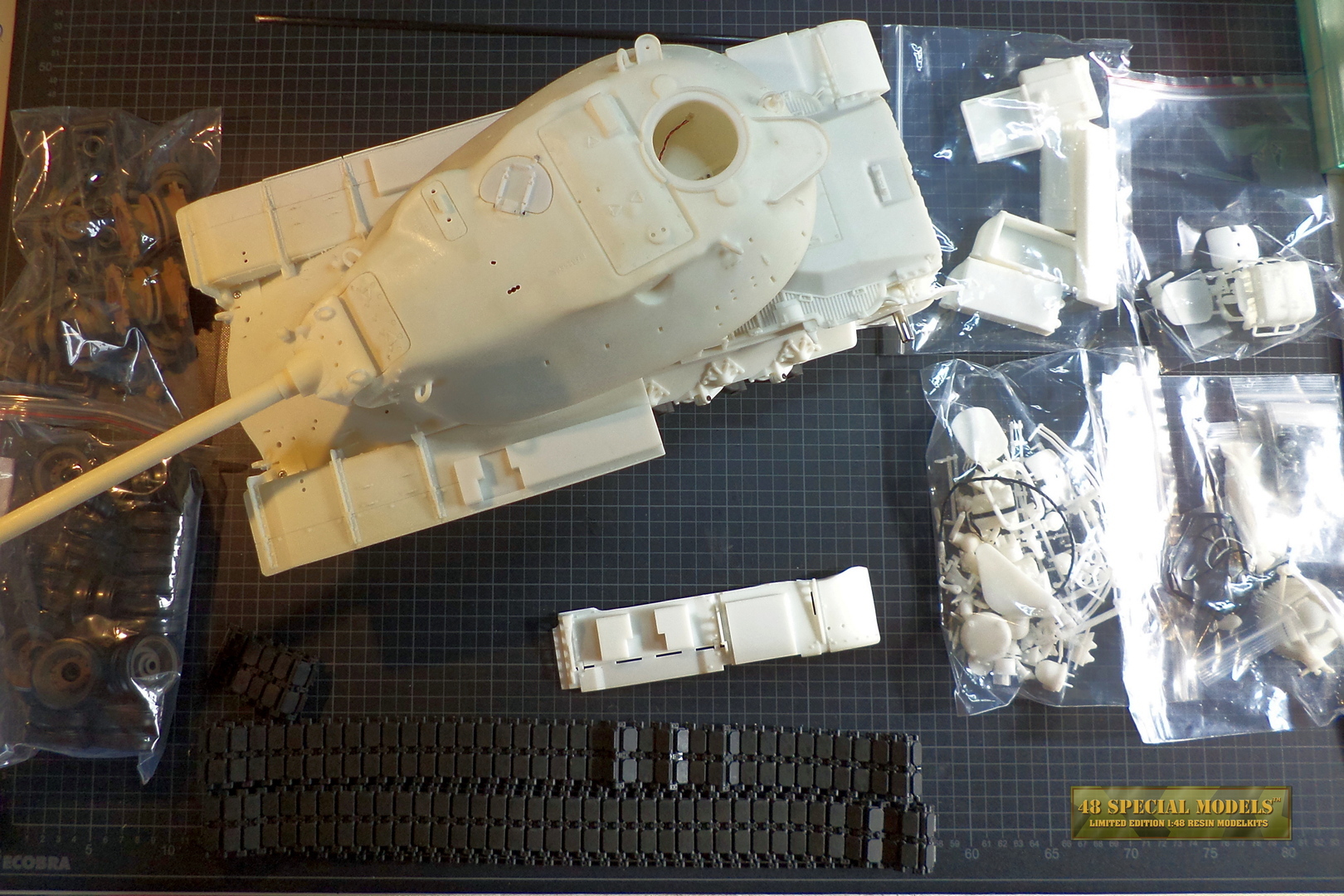

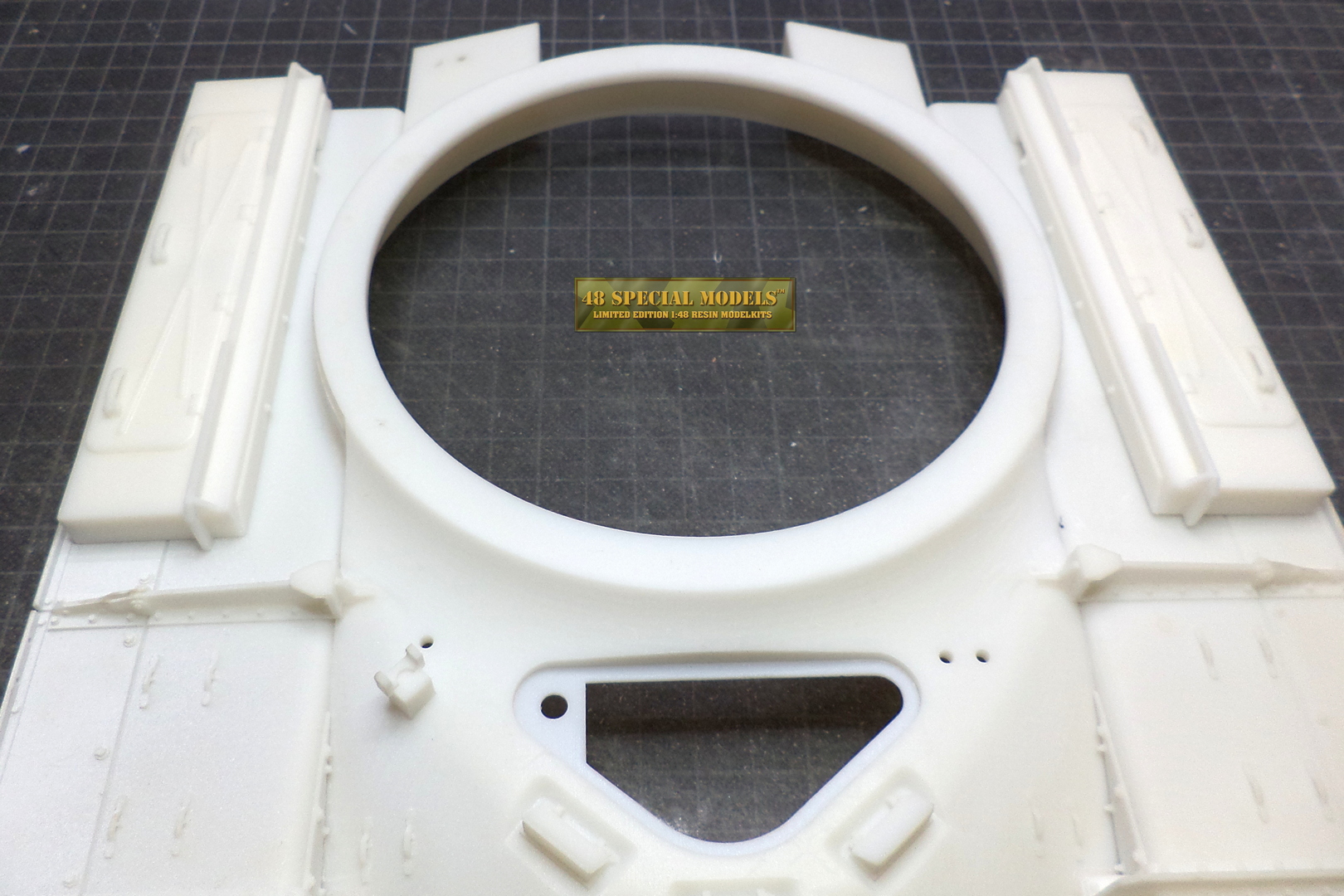

|  | Überblick über alle gelieferten Teile

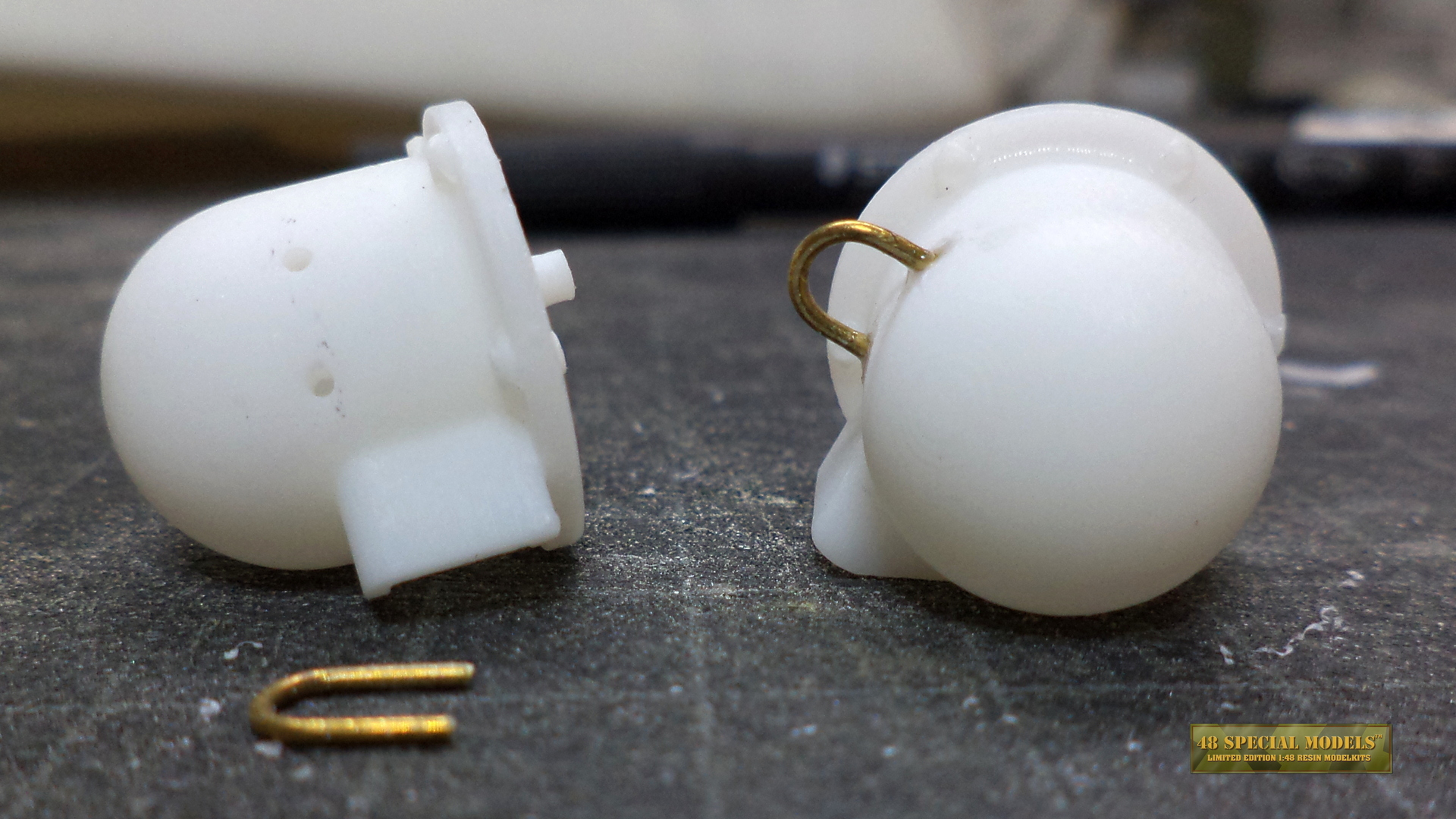

| Das abgebrochene Kettenblech hinten links |  |  | | Turm und Unterwanne | Detail der Schwingarme |  |  | | Der Turm mit den bereits angeklebten Detailteilen | Die Entfernungsmesserglocken bekommen die Hebeösen |  |  | | Blick in die entleerte Wanne | Mitgeliefert

wurde der linke, deutsche Kanistertyp. Richtig wäre der rechte US

Typ. Hier aus dem Kit von Classy Hobby, Artikel-Nr.: 16MC16008 |  |  | | Die Rückbeleuchtungsaufnahmen sind nur aufgesteckt. Sie müssen erst noch lackiert und mit LEDs bestückt werden. | Die

Rohrblende mit den Anschlagpunkten für den Scheinwerfer. Dumm

nur, daß der von unten angeschraubt werden soll... |  |  | | Unterseite

der Heckabdeckung. Deutlich sichtbar die Aussparung für den

Staukasten auf der Oberseite. Darüber verläuft die

Bruchkante, die nach dem Kleben kaum sichtbar ist. | Das sieht nicht nach meinem Geschmack aus und ist natürlich nicht

vorbildgetreu. |  |  | | Aber dafür hat uns der Liebe Gott ja Polystyrolplatten in unterschiedlichen Stärken gegeben! | Einpassen, einkleben, beischleifen, fertig!

Die obere Ausweitung der eingeklebten Platte geht nun über die Bruchstelle hinweg und stabilisiert sie. |  |  | | Mit

einem 0,5mm dicken Streifen und langsam härtendem Sekundenkleber

werden die Ausparungen auf beiden Seiten überklebt. | Nur

noch sauber verschleifen, so das alles wie aus einen Guß wirkt

und dann lackieren. Auf die, auf der Unterseite des Bleches beim

Original vorhanden, Muttern der durchgeführten Schrauben verzichte

ich aber. |  |  | Der Seitenstreifen am Turmring und der aufgesetzte Staukasten.

Beachte die Schräge rechts davon. | Die harte Abbruchkante an der Schräge der Frontblende ist nicht korrekt. |  |  | | Sie müßte, wie hier bereits geändert, abgerundet sein! | Aus

dieser Perspektive erkennt man, daß die Staukästen geringfügig

zu schmal sind. Die Lücke zum Turm hin sollte schmaler sein. |

|

Zum Bau des Modells

Der

Zusammenbau des Modells unterteilt sich in zwei Hauptteile, die äußere Gestaltung und die Elektronik für den

Fahrbetrieb. Beide können weitgehend unabhängig voneinander

erfolgen. Allerdings gibt es einige wenige Schnittstellen, an denen man

sich entscheiden Muß was man zuerst erledigen muß.

In

diesem Fall macht mir die Grundfarbe des Modells das Leben unnötig

schwer. Das opake Weiß ist wie ein Schneesturm, man kann die

Oberflächendetails nicht erkennen. Das macht die Begutachtung der

Oberfläche fast unmöglich. Da sich bei 3D-gedruckten Teilen

gerne mal ringförmige Ebenenkanten abzeichnen, die man durch

abschleifen erst glätten muß, ist das weiß hier nicht

hilfreich.

Ich habe mir daher den Turm zuerst unter der

Lupenlampe mit Argusaugen angesehen und meinen Tastsinn bemüht, um

die Oberfläche zu analysieren. Anschließend befand ich sie

für gut genug um zuerst alle Kleinteile anzubringen, die

später auch mit der Sprühdose problemlos lackiert werden

können. Komplexere Teile nehme ich mir erst mit der Airbrush vor

und klebe sie anschließend auf den vorlackierte Turm. Dazu

gehören der Dom der Turmlüftung, der Prismenschutz des

Richtschützen und die beiden Glocken des Entfernungsmessers.

Da

dem Bausatz keinerlei Anleitung beiliegt, greife ich auf eine Bildserie

eines M103A2 aus Ft.Lewis zurück, die ich im Internet gefunden und

abgespeichert habe. Da ich meinen Laptop nicht

dem Staub der Werkstatt aussetzen will, habe ich die Bilder ausgedruckt.

Immer 4 auf eine Din-A4 Seite macht 22 Seiten an Details von allen

Seiten. Was hier nicht zu finden ist, muß ich dann in der

mittlerweile großen Bildsammlung auf dem Rechner suchen.

Diese

Bilder erklären alle Details des Äußeren des M103 aber

sagen nichts über das Innenleben und die Elektronik!

Daher

muß man sich das Modell erst mal genau ansehen und verstehen was

der Designer sich bei so manchem merkwürdigen Dingsbums gedacht

hat. Hierbei habe ich einige sehr positive Überraschungen erlebt

und gelernt, daß ich bei RC-Panzern noch viel lernen muß!

Als

professioneller Bausatzkonstrukteur und Detailkenner arbeitet bei mir

dann natürlich auch immer das Optimierungsgen mit.

Da

ich, was die Elektronik von RC-Panzern angeht, relativ unbeleckt bin und

nur die einfachen Heng Long Steuerungen kannte, mußte ich mich

erst mal ins Thema einarbeiten und mich schlau machen. Gelernt habe ich

das gute Elektronik ihren Preis hat und diesen dann auch wert sein

sollte und das mir derzeit die Mäuse dafür fehlen.

Daher

beschloß ich mich zuerste den äußeren Werten des

Modelles zu widmen und die inneren ruhen zu lassen bis ich sie mir

leisten kann.

Das bedeutet aber dennoch, daß einige

Elektronikarbeiten erledigt werden müssen bevor man lackiert oder

montiert.

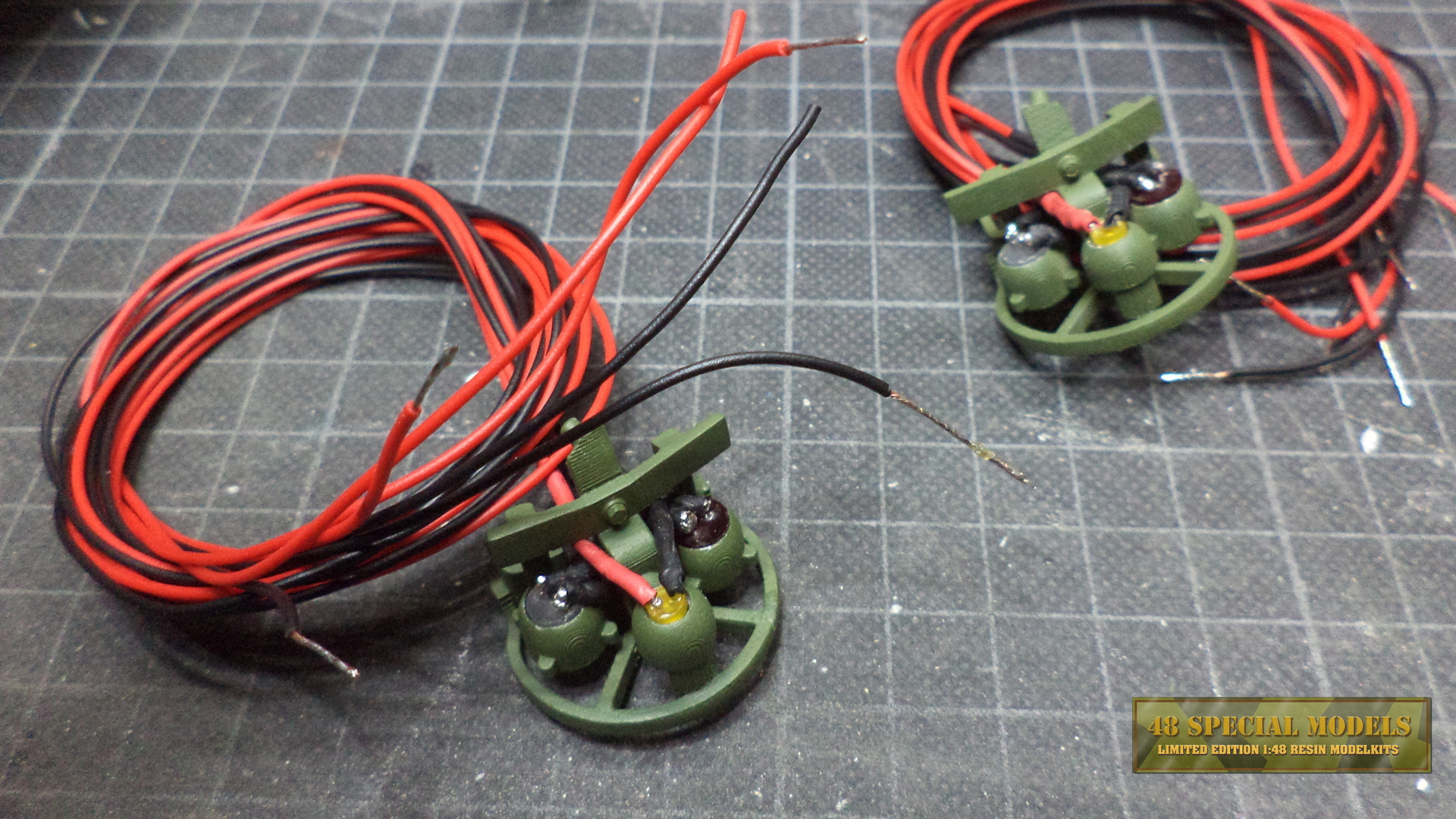

So z.B. die Beleuchtung.

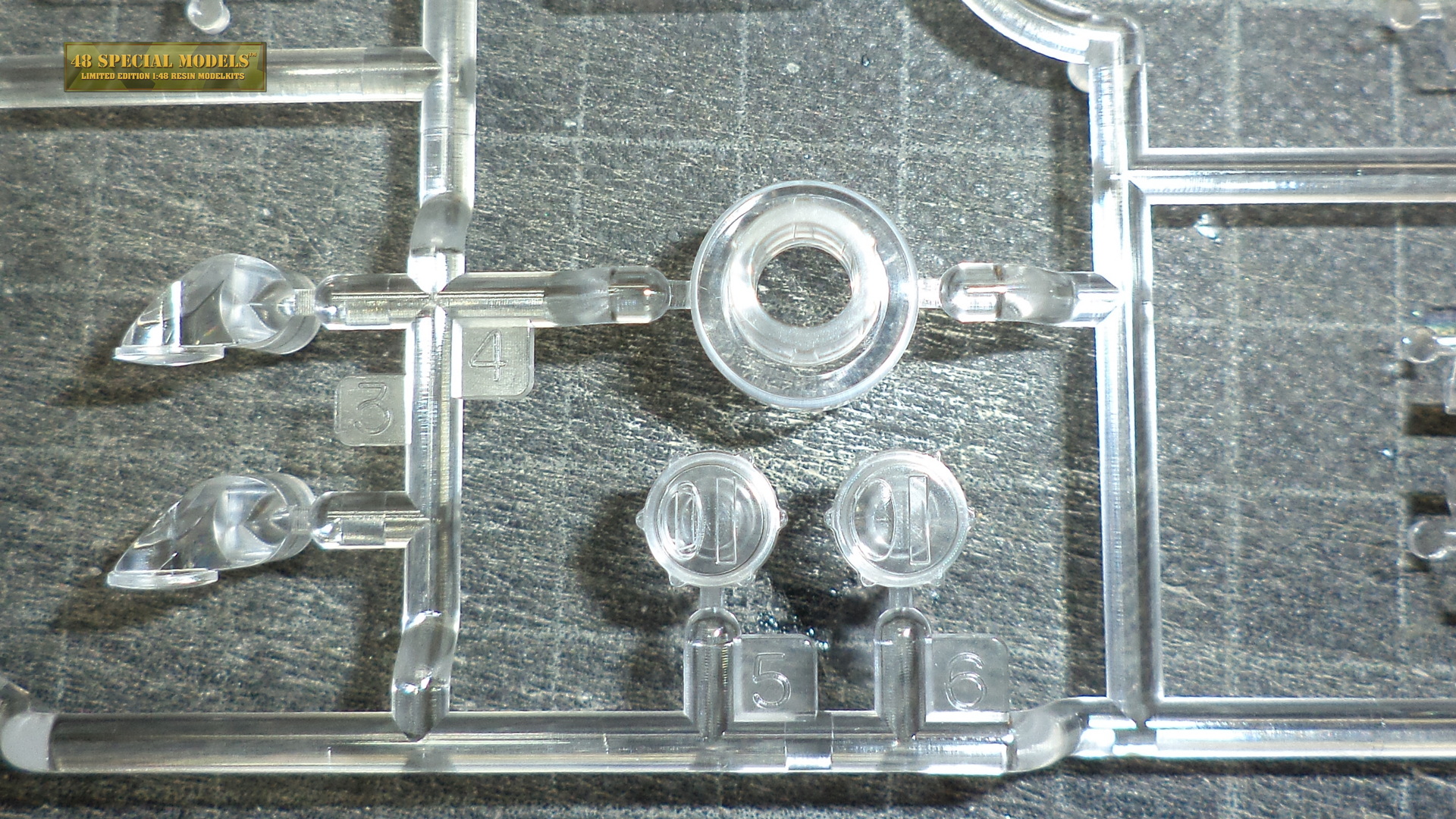

Für die Frontscheinwerfer gibt

es im Kit keine Klarsichtteile, ebensowenig für die

Rücklichter.

Daher muß ich mir diese aus einer anderen Quelle besorgen?!

Bevor aber die Lampenhalterungen montiert werden

können, müssen die LEDs verkabelt und eingelötet werden

und davor die Lampenhalterungen grundiert und lackiert werden. Das gilt

auch für den Scheinwerfer auf der Kanone. Bei letzterem hat

mich das fehlen einer Bauanleitung gleich mal auflaufen lassen.

Nachdem

ich die drei Befestigungspunkte an der Rohrblende festgeklebt hatte und

den Scheinwerfer zur Passkontrolle anhielt, stellte ich fest, das

letzterer von unten mit Microschrauben angeschraubt werden soll. Die

Schrauben liegen zwar bei, doch sind die drei Streben erst mal

eingeklebt kommt man mit keinem noch so dünnen Schraubendreher ran

um die Schrauben einzudrehen! Tja, jetzt hilft nur gut nachdenken. Die Lösung kommt weiter unten.

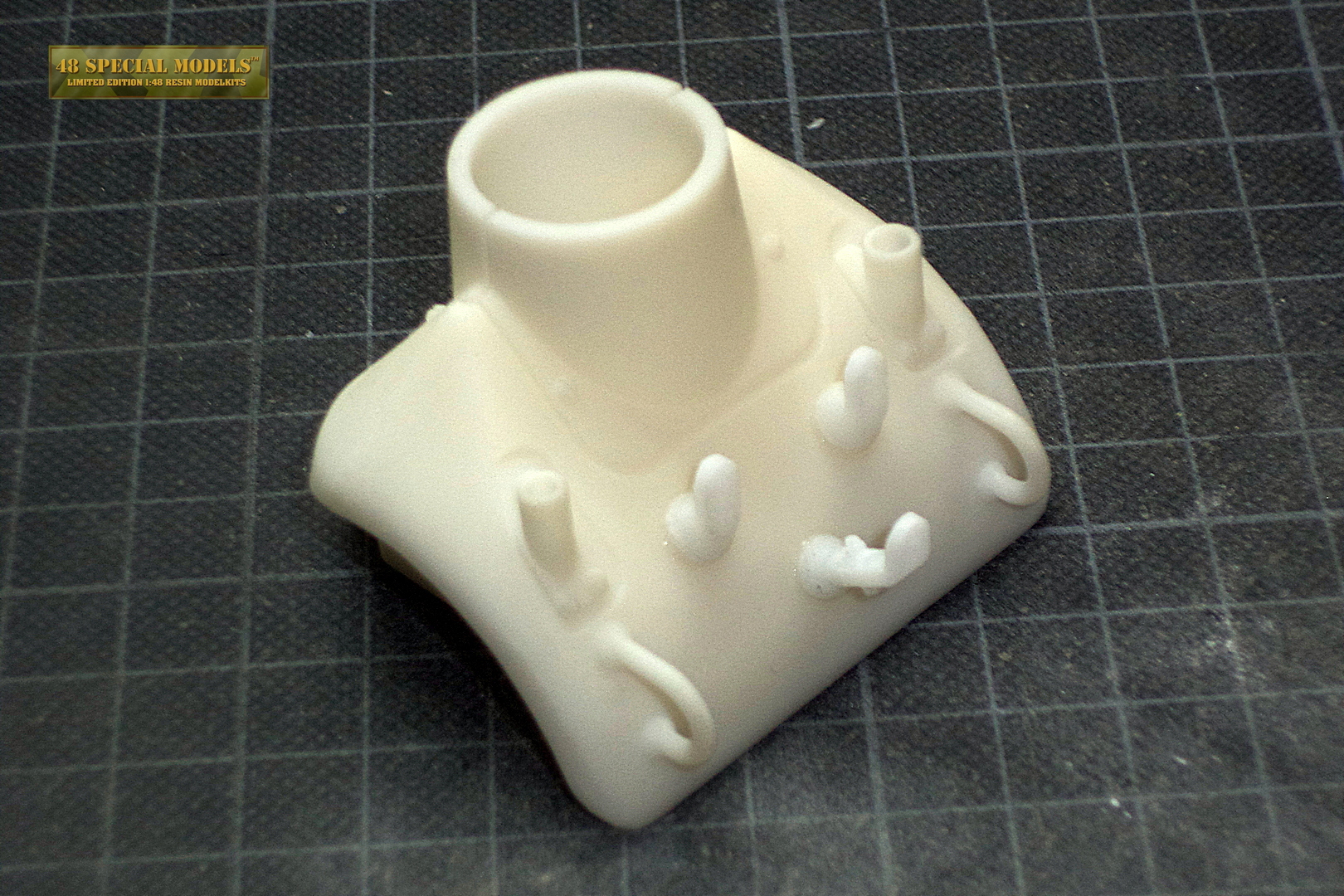

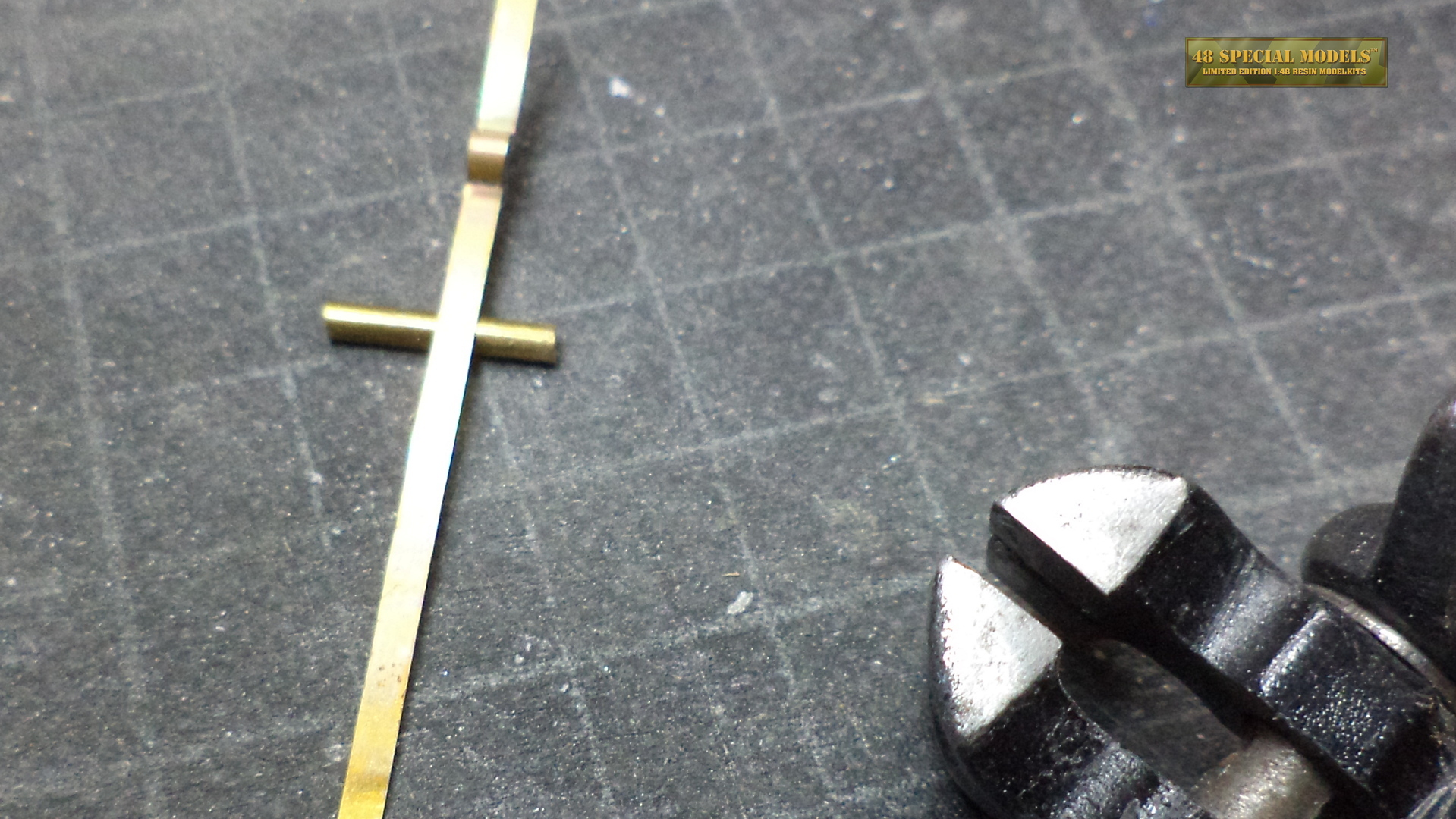

Leichter

war es da schon die Glocken der Entfernungsmesser mit den nötigen

Hebeösen nachzurüsten. Auf den Fotos waren mir diese

Hebeösen, die zum Ein- und Ausbau der schweren Stahlglocken

nötig sind, aufgefallen. Ihre Position und größe waren

gut nachzuvollziehen und so bog ich mir aus einem 0,8mm Messingdraht,

den ich um einen 4mm Feilengriff bog, zwei U-förmige Ösen.

Ich

zeichnete die Lochpositionen an und bohrte die vier Löcher mit

einem 1mm Bohrer. Dann entfernte ich die Marker Markierungen wieder, da

diese durch jeden Lack durchblühen! Ich gab einen Tropfen langsam

härtenden Sekundenkleber in jedes Loch und schob die vorher

angerauhten Ösen in die Löcher. Die Einbautiefe

läßt sich mit dem gleichen Feilengriff einfach dadurch

bestimmen, indem man ihn durch die Öse steckt. Anschließend

sauber ausrichten, kurz warten bis der Klebstoff anzieht, fertig.

|

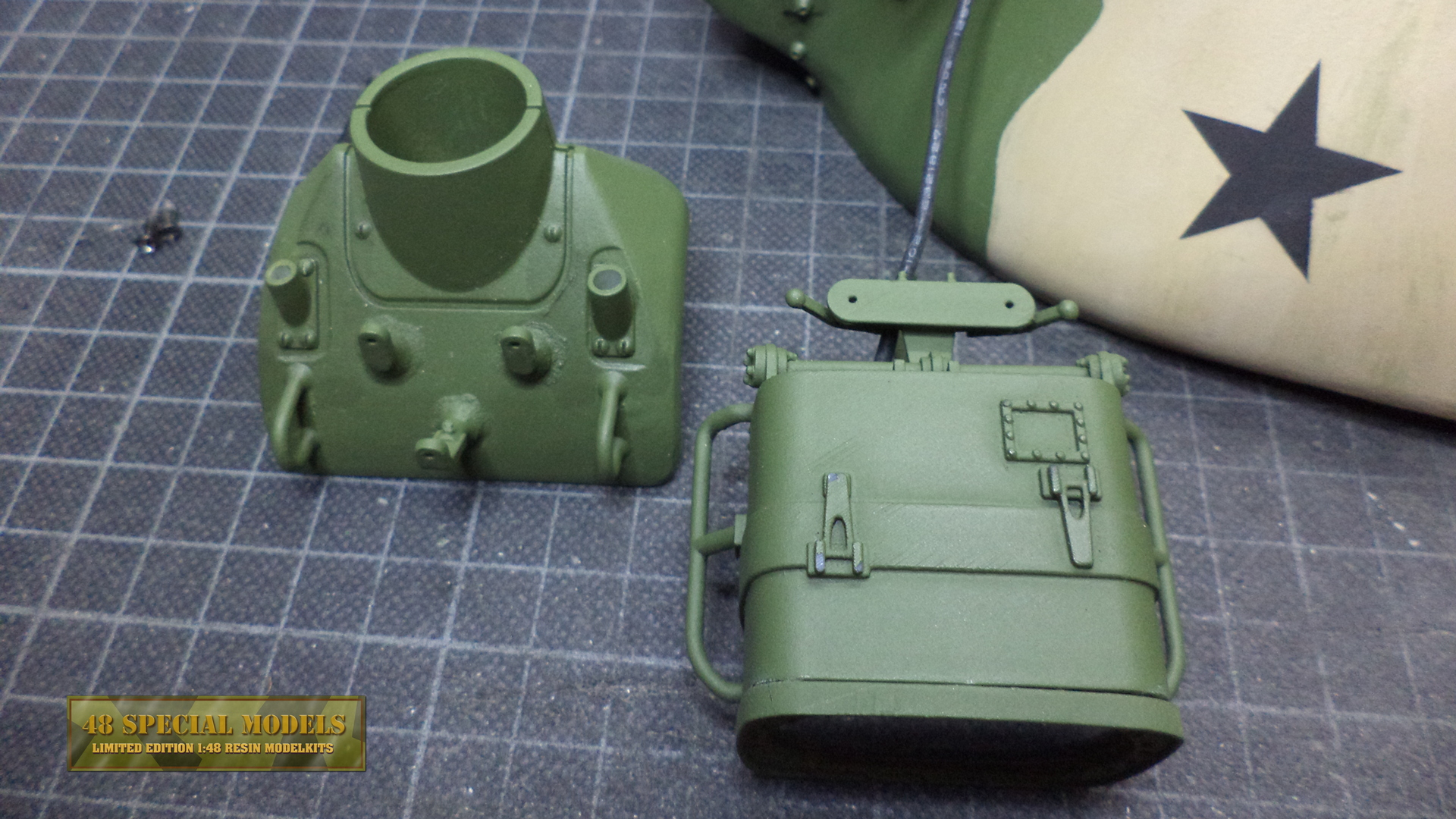

Turmaußenseite

Da

der Turm recht markant ist und unabhängig von der meisten

Elektronik, abgesehen von den Motoren für die Turmdrehung und

Rohrsteuerung, bietet es sich an diesen zu Beginn zu bearbeiten, zumal

der Großteil der kleinen Anbauteile auf ihm montiert werden

müssen.

Vorher wird die Rohrmechanik samt Servos ausgebaut.

Wer sich deren Position und Einbau nicht merken kann, der sollte vor dem

Ausbau ein Foto machen!

Da der Kunststoff opak, also halbtransparent

ist, sollte man den Turm von innen und Außen grundieren, um ein

eventuelles durchscheinen von Lichtern zu vermeiden. Nichts sieht so

albern aus wie ein durchsichtiger Panzer!

Zuerst

montiere ich aber die kleinen Anbauteile die sich bequem mitlackieren

lassen. Komplexere Teile oder Hinterschneidungen vermeide ich, da ich

die Grundierung mit der Sprydose auftrage und diese solche

Stellen nicht gut erreicht. Daher diese Teile besser getrennt lackieren!

Dann erfolgt die

Zuordnung der einzelnen Kleinteile. Alle werden auf der

Arbeitsfläche angeordnet und dann nacheinander in ihrer Position

angehalten, aber noch nicht festgeklebt! Es geht nur darum

festzustellen wo was hinkommt und ob etwas fehlt!

Mir fiel dabei

auf, daß die vorderen Halter für das am Turm befestigte

Drahtseil nicht korrekt sind, bzw. fehlen. Im Kit sind nur die

U-förmigen Haken enthalten, die wie sich anhand einer

Bildrecherche ergab, beim M60 eingebaut sind. Ob beim M103A2 eine andere

Befestigung montiert war ergab erst eine genaue Bildrecherche. Beim A1

war generell kein Stahlseil an dieser Stelle verbaut. Beim A2 gab es

dieses Seil und die Enden wurden mit einem, mit einer Verschraubung

gesicherten, Bügelverschluß geschlossen, um das Seil bei

unruhiger Fahrt nicht zu verlieren.

Nach

der ersten Passprobe weiß ich nun wo welches Teil hingehört

und wie es montiert werden soll. Dabei zeigte sich, daß z.B. die

Bügel an der Rückseite etwas "verbogen" sind. Ich dachte

zuerst es sollte einen Gebrauchtlook eines bestimten Fahrzeuges

simulieren, mußte aber feststellen das es wohl nur ein

Druckerfehler war. Mein Lieferant hatte mich vorsorglich darauf

hingewiesen, daß sich verbogene Teile mit Wärme wieder in die

ursprüngliche Form bringen lassen. Je nach Größe kann

man heißes Wasser oder auch ein Feuerzeug nehmen.

Ich nutzte dazu die kleine Lötlampe und das ganz vorsichtig! Die verbogenen Bügel

wurden erwärmte und mit Hilfe eines Kunststoffreststreifens in

Form gebracht und so gehalten bis sie abgekühlt waren. Bei Bedarf

kann man das mehrfach wiederholen. Dabei habe ich darauf geachtet das

der Gebrauchtlook nur abgemildert wurde. Ich will ja kein fabrikneues

Fahrzeug.

Die Montage der Ersatzkanisterhalte erfolgt erst nach

der Abschlußlackierung im MASSTER-Farbschema. Die Halter sind in

der Regel einfach olivegün lackiert und nachträglich

angeschraubt. Da der mitgelieferte Kanistertyp ein deutscher

Wehrmachtskanister ist, muß ich beide Kanister durch

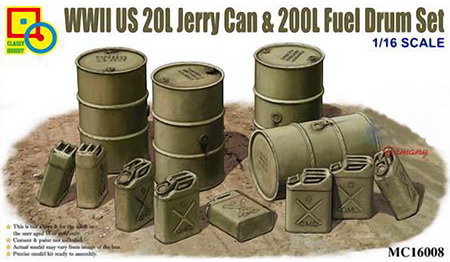

passende US Jerry Cans tauschen. Den Bausatz dafür gibt es von Classy Hobby:

| US WWII 20 l Jerry Can & 200 l Fuel Drum Set

Plastikmodellbausatz im Maßstab 1/16

Kunststoffmodellbausatz der

unentbehrlichen Ersatzkanister und Kraftstoff Fässer.

Inhalt 8 Kanister und 4

Fässer.

Passend zum neuen Stuart (siehe oben).

Statisches Modell.

Hersteller: Classy Hobby

Artikel-Nr.: 16MC16008

Sofort

lieferbar!

|

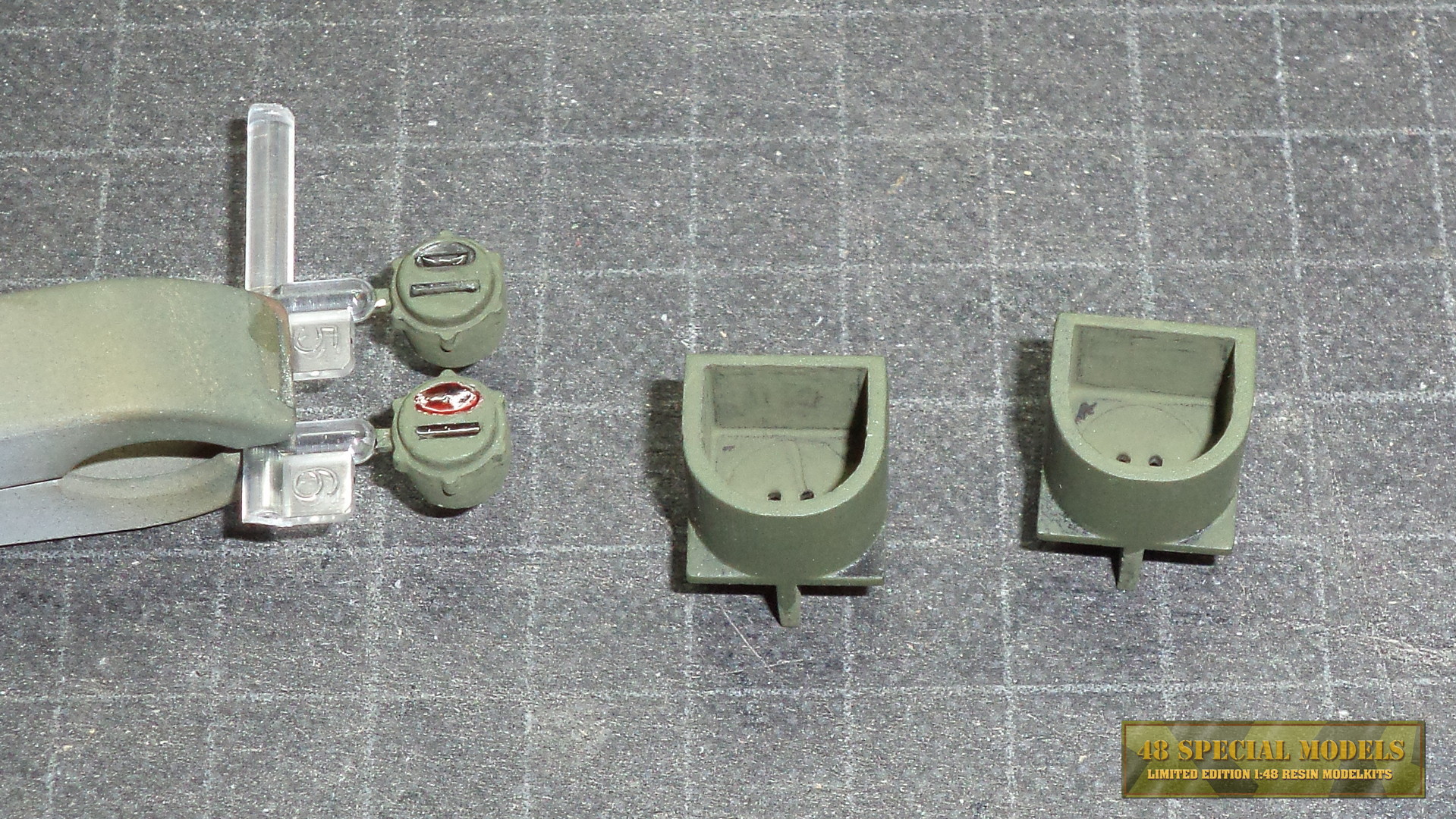

Aber

Obacht, es gibt zwei unterschiedliche Typen, die sich am

Verschluß erkennen lassen und an der Beschriftung oben. Die

Kanister für Diesel sind die mit dem runden

Schraubverschluß, während die mit dem länglichen

Sicherungsbügel meist für Wasser genutzt werden! Ähnlich

wie bei der Wehrmacht werden die Wasserkanister häufig mit einem

weißen X markiert oder auch beschriftet. Bei moderneren US

Fahrzeugen werden meist schwarze Kunststoffkanister verwendet. Der

M103A2 stammt aus den 1960ern, da ist der Blechkanister noch

gebräuchlicher.

Da der Halter

für US Kanister gedacht ist passen die Kanister aus dem Classy

Hobby Bausatz genau hinein und können problemlos genutzt werden.

Herstellerseitig

wurde auch der passende Gurt zum festschnallen der Kanister mit samt

Schnalle geliefert. Der Gurt ist leider schwarz aber das kann man

ändern.

Da

ich das Modell später komplett aufgerödelt fahren will,

werden natürlich ein paar mehr Kanister beider Sorten

benötigt. Hätte ich eine M103A1 Version würden auch die

4x 200L Fässer auf einem Halter

am Heck verbaut, wie dies in den 1960ern häufig der Fall war, da

die A1 Version erheblich mehr Durst hatte als die A2 Version.

|

Schweißnähte

Als

nächstes werden alle Schweißnähte der Details am Turm

kontrolliert und gegebenenfalls nachmodelliert. Ebenso auf der

Wannenoberseite. Anhand der Fotos läßt sich jede

Schweißnaht finden und mit der am Modell vergleichen. An manchen

Stellen sind bis zu fünf Schweißnähte übereinander

gelegt und ergeben deutlich sichtbare Wülste.

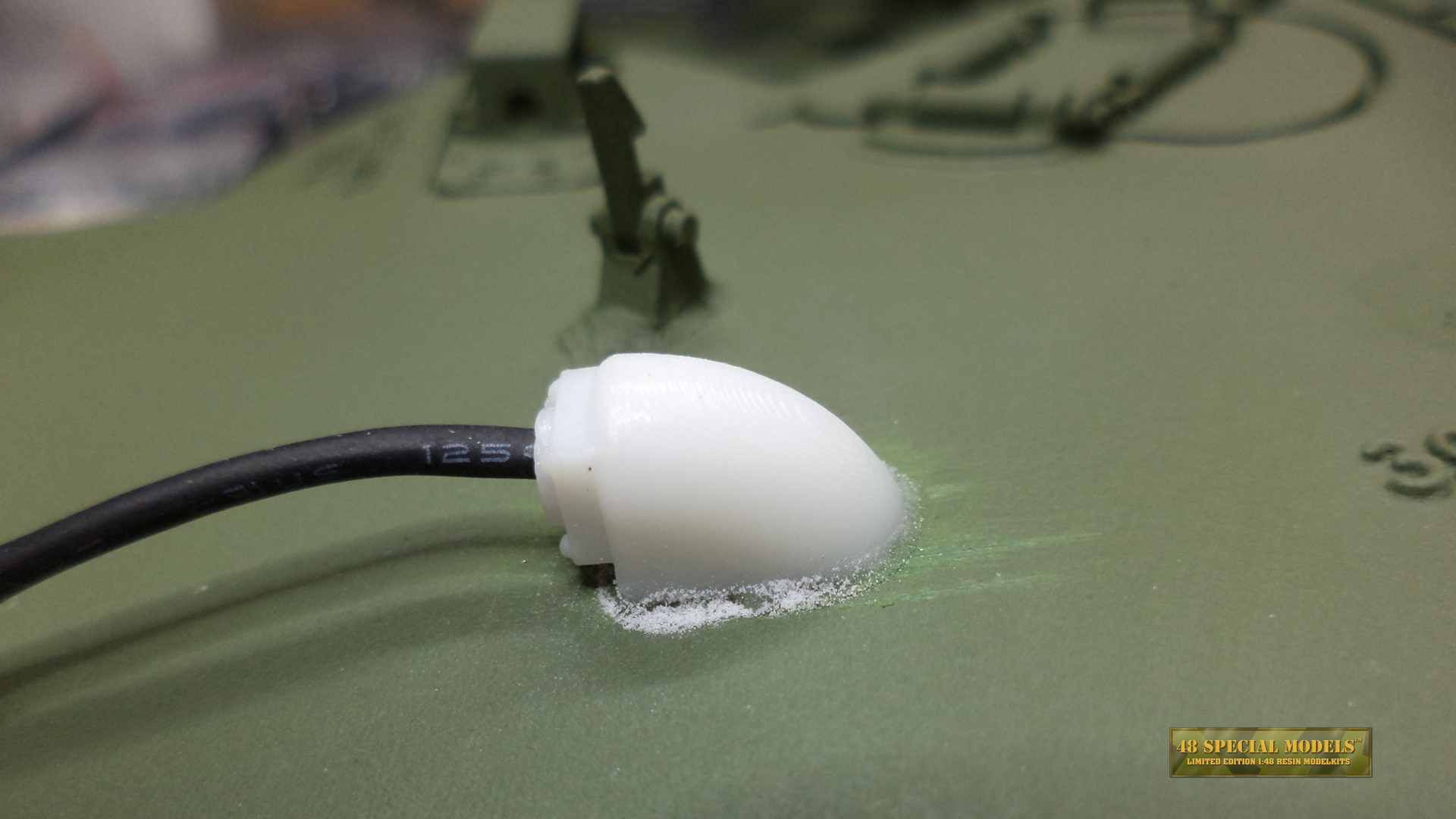

Einfache

Schweißnähte erzeuge ich mittels langsam härtendem

dickflüssigem Sekundenkleber, welchen ich mit eine Kanüle

entlang der Schweißstelle auftrage und dann mit einem

Füllmittel bestreue. Ich nutze hierfür das selbe

Füllmittel wie für meine Resinabgüsse. Es ist ein

Aluminiumhydroxid dessen Vorteil es ist feinkörnig und gut

schleifbar zu sein. Dieses wird, aus einem feinen Streuer, der

einen feinen Strahl abgibt, vorsichtig auf die Klebenaht gestreut. Die

Naht muß ganz damit bedeckt sein, damit sich ein echt

wirkender Wulst bildet. Den überschüssigen "Sand"

schüttelt man ab und läßt alles gut trocknen,

dann mit einem Pinsel den restlichen Überschuß

abbürsten. Gegebenenfalls kann dieser Vorgang mehrfach wiederholt

werden.

Bei

diesem Modell sollte der Untergrund vorher mit Schleifpapier angerauht

werden, um die Haftung des Sekundenklebers zu verbessern!

Detailliertere,

strukturierte Schweißnähte

kann man auch mittels Epoxid Kitt erstellen. Dazu einen Kitt aussuchen,

der weich genug ist und sich später gut schleifen läßt.

Ich habe dafür einen speziellen Modellierkit der sich mit Wasser

glätten läßte. Diesen in kleinen Mengen mischen, zu einer

feinen 1-2mm starken Schnur rollen und abschnittsweise auf die

Schweißstelle drücken. Dann mit einem schmalen Spachtel oder

zahntechnischen Werkzeug andrücken, strukturieren und

glätten. Dazu das Glättwerkzeug gelegentlich in Wasser

tauchen.

Dieser

Arbeitsgang kann auch nachträglich noch über die bereits mit

Sekundenkleber gesetzten Schweißnähte gelegt werden, falls

sich diese nach der Grundierung als zu schwach

dimensioniert erweisen sollten. Auf dem opak-weißen

Untergrund ist ja die genaue Form der Nähte nur schwer erkennbar.

|

|  | | Die

Vertiefung links kann mit Epoxidkitt oder in diesem Fall mit

Sekundenkleber und Füllmittel verfüllt werden.

Anschließend wird alles plan geschliffen. | Die Innenseite der vorderen Oberwanne im Ganzen.

Beachte rechts die Einrastklauen zur Befestigung an der Unterwanne. |  |  | | Nach

dem Verschließen muß noch der minimale

Höhenunterschied beigeschliffen werden, da die Platte

geringfügig dicker ist. | Auch hier wird noch nachgearbeitet,

sobald die linke Öffnung geschlossen ist. |  |  | | Kleines

aber wichtiges Detail am Heck. Die Box mit der Fernsprechereinheit

für die Infantrie sollte schon ans Fahrzeug angeschlossen werden! | Dazu

etwas Lötzinn mit 2mm Dicke passend zubiegen. Ins

Motorengehäuse an der richtigen Stelle ein passendes Loch bohren,

ebenso in die Rückwand der Box. |  |  | | Um

das Kabel einzupassen muß es erst links in die Öffnung

gesteckt, dann durch die Haltestrebe gefädelt und

anschließend in Form gebogen werden. Ganz zum Schluß wird

es in die Box geführt, die aber noch nicht verklebt wurde! | Die

angeschweißten Streben werden mit Schweißnähten aus

dickflüssigem Sekundenkleber und Füllmittel erstellt.

Achtung, den Untergrung anschleifen für bessere Haftung! |  |  | | Diese

Methode wird an allen Schweißnähten wiederholt.

Anschließend werden in die beiden Antennensockel je ein 1mm Loch

so eingebohrt, daß das Regenwasser dadurch ablaufen kann. | Auch die Haken für die Kabelhalterung nicht vergessen! |  |  | Unter dem Turmheck befindet sich ein angeschweißter, gebogener Rundstab, der der Turmkante folgt.

Er ist bei fast allen Panzern der A2 Serie zu finden. | Sein Sinn ist mir nicht klar, aber er gehört eindeutig an den A2 Turm.

Hierzu

habe ich einen 1,5mm Messingdraht weichgeglüht, zurechtgebogen und dann

erst an einer Seite, dann der Mitte und anschließend der anderen

Seite mit einem Sekundenkleberpunkt fixiert. Danach wurde den gesammte

Draht entlang, beidseitig eine Klebstoff Linie gezogen und mit

Füllmittel abgestreut. |  |  | | Auch die Ösen vorne und hinten haben Schweißnähte. | Ebenso die Halter für den Scheinwerfer auf der Kanonenblende. |  |  | Jetzt können die noch fehlenden Kleinteile montiert werden.

Dabei ist die Fotoreferenz unersetzlich. | Neben

die Lukenöffnung gehört das gebogenen Rohrflansch, dem

allerdings der Filterkopf fehlt (wie auf dem Foto) der aber im Einsatz

nötig war. |  |  | | Der Tankverschluß sitzt rechts hinter dem Turm. | Die

Kommandantenluke wurde vom Hersteller schon mit einer Nadel als Achse

versehen und festgeklebt. Den Nadelkopf mußte ich, auf beiden

Seiten, mit der Minitrennscheiben noch entfernen. |

|

Die

Kettenbleche

Die

Kettenbleche haben auf der Oberseite Staukästen, Luftfilter und andere Kästen. Damit man diese gut

befestigen kann wurde vom Hersteller eine Art "Schattenkasten" erstellt,

der auf der Unterseite einen Hohlraum hinterläßt.

Offensichtlich sah man das als wenig tragisch an, denn es wäre

technisch problemlos möglich diesen Hohlraum in der Produktion

einfach zu zu drucken! Hier sind aber manchmal dem Hersteller die

klassische Beschränkung der Möglichkeiten in anderen

Fertigungsprozessen noch im Weg. Man denkt nicht daran, daß man im 3D

Druck alle Freiheiten hat, die einem in anderen Fertigungsprozessen

nicht gegeben sind. Das Drucken geschlossener, hohler Körper

eingeschlossen.

So muß ich mich auf die klassische Methode

besinnen und in die Vertiefungen Stützstreifen einpassen und eine

Platte darüber kleben, die dann sauber verschliffen wird, bis eine

ebene Fläche entsteht.

Das

ist zeitraubend aber nötig, denn die Öffnungen an der

Unterseite sind nicht nur falsch und unschön, sondern auch

Schmutzfänger. Also die Abdeckplatten genau anpassen, zuschneiden

und einkleben. Ich arbeite mich von hinten nach vorne durch, denn die

hintere Oberwanne ist etwas kleiner und nur mit Magneten befestigt.

Zudem hatte ich da den Transportschaden, der noch einer gewissen

Verstärkung bedarf.

Glücklicherweise hat der Hersteller

diesen Bereich um diese Vertiefungen ebenfalls etwas tiefer gesetzt. Bei

der hinteren Staukiste sind das fast 1,5mm, was eine stabile

Plattenstärke zuläßt. Glücklicherweise reicht

die Aussparung bis über die Bruchstelle hinweg, so daß eine

aufgeklebte Platte selbige recht gut verstärkt. Die Form ist etwas

anspruchsvoll, läßt sich aber relativ schnell herstellen und

da man sie zweimal braucht, geht die zweite mit Hilfe der Schablone

bedeutend schneller. Zur Wanne hin muß die Form genau passen,

ansonsten geht sie nicht mehr auf die Unterwanne. Also sauber arbeiten!

Der

längere, rechteckige Streifen ist nur 0,5mm stark, muß aber

nur die Hohlräume verschließen. Daher kann einfach ein

passendes Rechteck zugeschnitten und über die Öffnungen

geklebt werden. Es reicht aber bis über

die Lasche, die unter die vordere Oberwanne reicht und da das Teil

fixiert. Bei meinem Bruchschaden ist hier eine der Ecken

ausgebrochen, die nun nicht nur verstärkt, sondern auch wieder

hergestelllt werden muß.

In beiden Fällen langsam

härtenden Sekundenkleber benutzen, da dieser kleine Korrekturen

zuläßt. Mit Leimzwingen fixieren und gut trocknen lassen.

Anschließend vorsichtig beischleifen, bis eine durchgehende

Fläche entsteht.

Bei den vorderen, langen Staukästen

wird genauso verfahren. Nur das einer davon unterbrochen ist und dort

eine Vertiefung von oben her hat. Vermutlich ist das Teil von einem M60

Bausatz und wird hier zweitgenutzt. Ich konnte zwar nicht feststellen

was da beim M60 eingebaut ist, aber beim M103 ist der Kasten komplett

durchgängig. Glücklicherweise kann man die erhaben Seite von

der Unterseite her sauber plan schleifen, ohne daß die Fläche zu

dünn wird. Vorsichtshalber habe ich die Innenecken von der

Gegenseite her mit einer Klebstoffnaht gefüllt und so

verstärkt.

Die Staukästen sind hier, von unten

her gesehen, leider mit dem Kettenblech eben, so daß nicht einfach

eine Platte darüber geklebt werden kann. Man muß in die

Hohlräume Streifen aus Polystyrol einkleben, die um die

Plattenstärke, welche eingeklebt werden soll, niedriger sind als

die Umrandung. So bekommt man eine ebene Oberfläche und kann auf

vorhandenes Plattenmaterial einer beliebigen Stärke

zurückgreifen. Ich habe, der Einfachheit halber und weil es gut zu

schneiden ist, eine 1,5mm Platte zugerichtet und eingepasst.

Auf

der

anderen Seite fällt die Platte kürzer und mit einem

Eckausschnitt aus. Das daneben liegende kleine Loch fülle ich mit

Sekundenkleber und Füllstoff auf. Das geht schneller und ist nicht

soviel Fummelarbeit.

Bei den großen Öffnungen hätte man das natürlich

auch mit Epoxidkitt machen können, die Oberwanne hätte

dadurch aber auch

Gewicht zugelegt und je nach Material hätte man 24 Stunden warten

müssen bis man verschleifen kann.

|

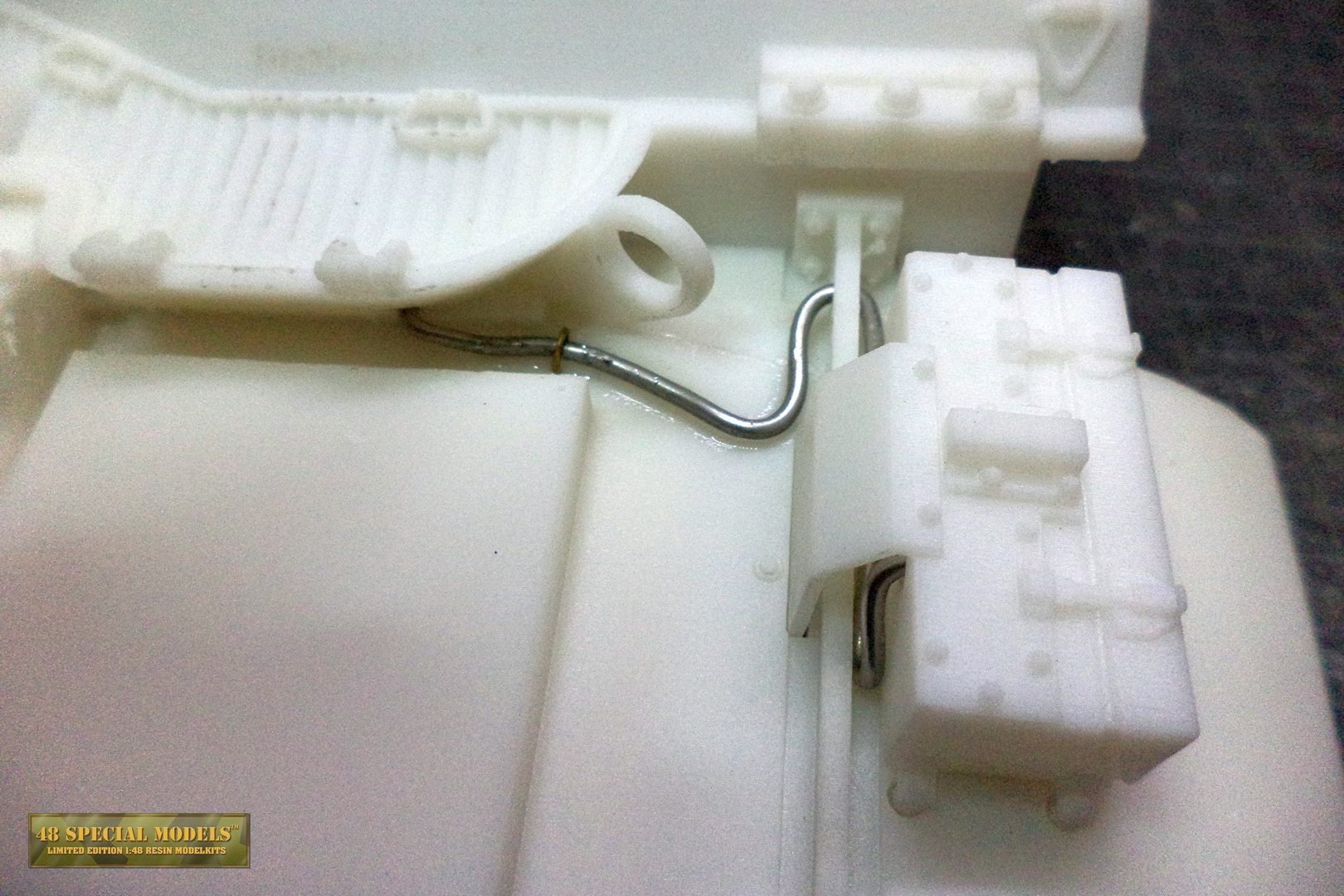

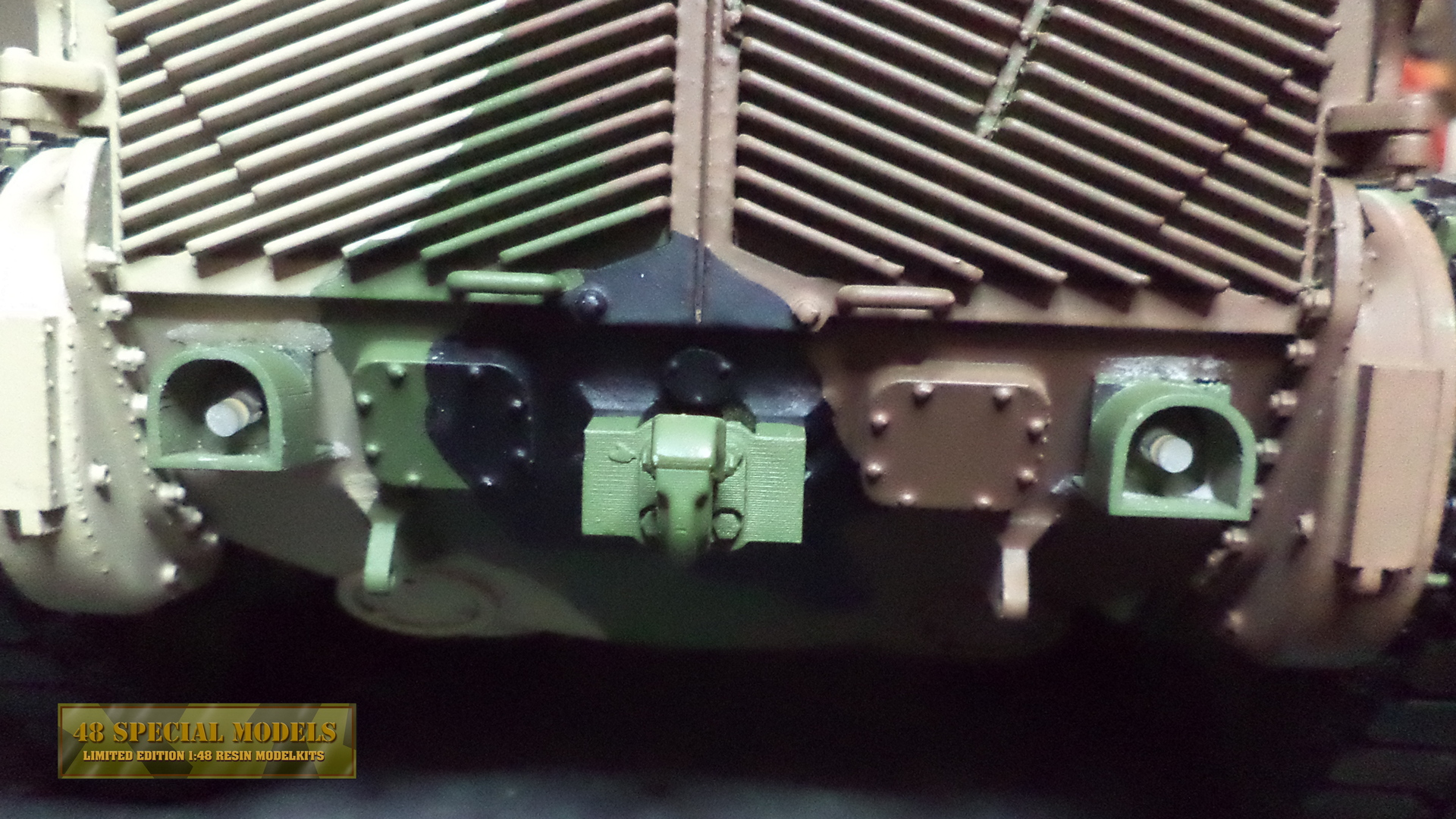

Die Feldtelefonbox am Heck

Die

Feldtelefonbox am Heck war eine Verbindung nach außen, die sich

im Vietnamkrieg bewährt hat. Auf dem linken hinteren

Kettenschutzblech war eine Kiste montiert, die sich aufklappen

läßt und Zugang zu einem Feldfernsprechen und ausreichend

Kabel ermöglicht. Die ist mit dem Innenraum verbunden und

ermöglich die Kontaktaufnahme von Außen. So kann z. B. der

Kommandant von außen den Fahrer einweisen oder Feuerbefehle

erteilen. Ebenso kann die Infanterie, die den Panzer als Schutz nutzt,

gegebenenfalls auf Ziele hinweisen oder diese beschießen lassen.

Beim M103A2 wurde diese "Neuheit" verbaut aber nicht beim M1. Der bekam

dieses nette Gadget erst nach dem Golfkrieg und der Erkentniss das es so

manchem Soldaten das Leben hätte retten können im

Häuserkampf!

Die Box liegt dem Bausatz bei und ist

schön gedruckt, hat aber keinen Kabelanschluß ans Fahrzeug.

Denn mußte ich scratch bauen. Man benötigt einen 2mm Bohrer,

ein Stück 1,5-2mm dicken Lötzinndraht und ein kurzes

Stück 0,8mm dicken Messingdraht.

Mit dem Bohrer werden an der

linken Motorenverkleidung und der Boxrückseite (siehe Bild) je ein

Loch gebohrt. Der Lötdraht wird dann in das Loch am Motorraum

eingeführt und durch die Kettenblechhalterung geführt, dann

um 90° gebogen und hinter dem Halter zur Box geführt und dort

in das Loch eingeschoben. Das eine Ende am Motorraum wird

zusätzlich mit einer Kabelschelle befestigt. Diese wird aus

einem gebogenen 0,8mm Messingdraht gefertigt und durch zwei kleine

Löcher, durch das Kettenblech geführt und angeklebt. Die Box

wird erst später nach der Lackierung montiert, daher das andere

"Kabelende" noch nicht verkleben.

|

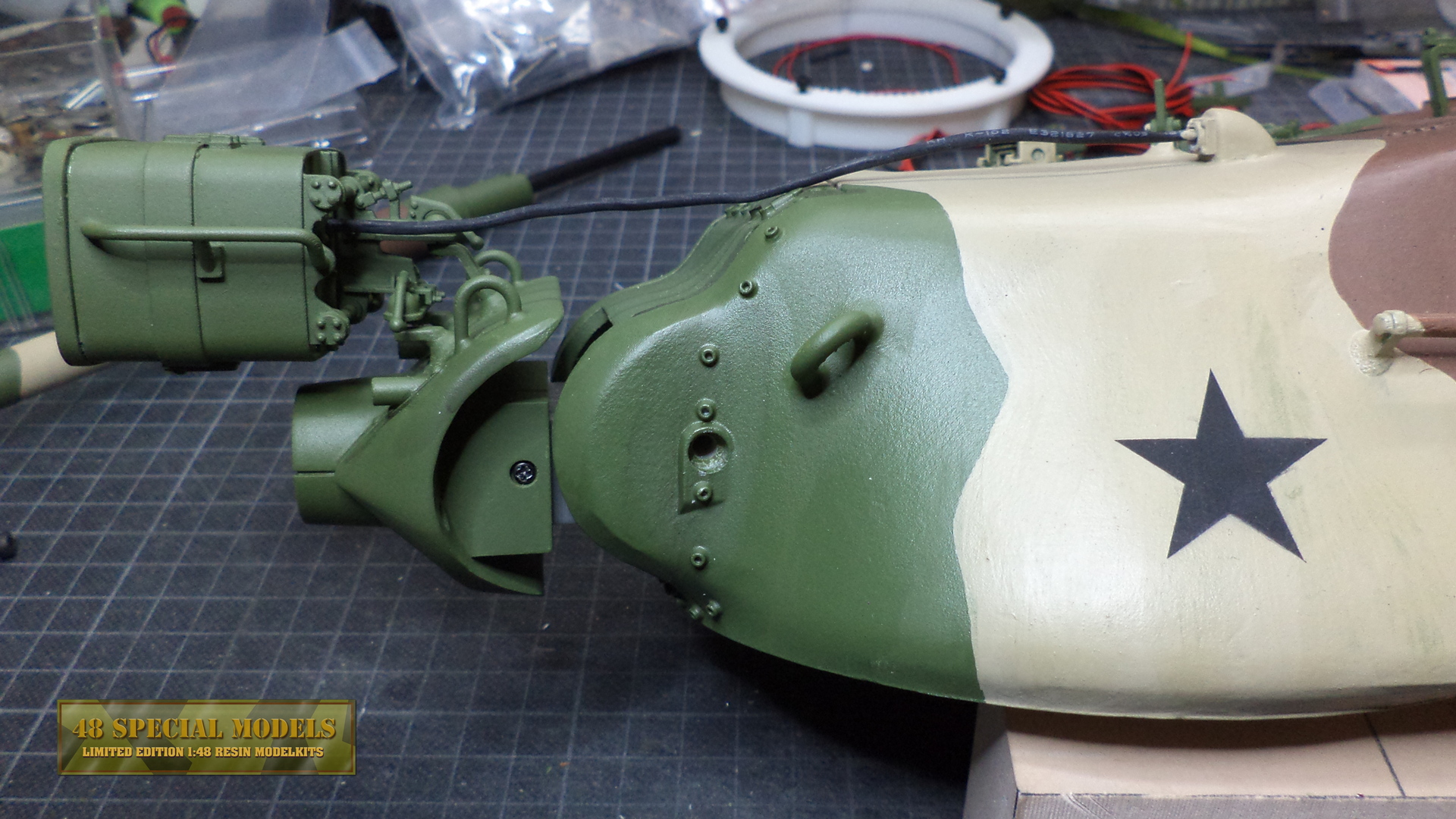

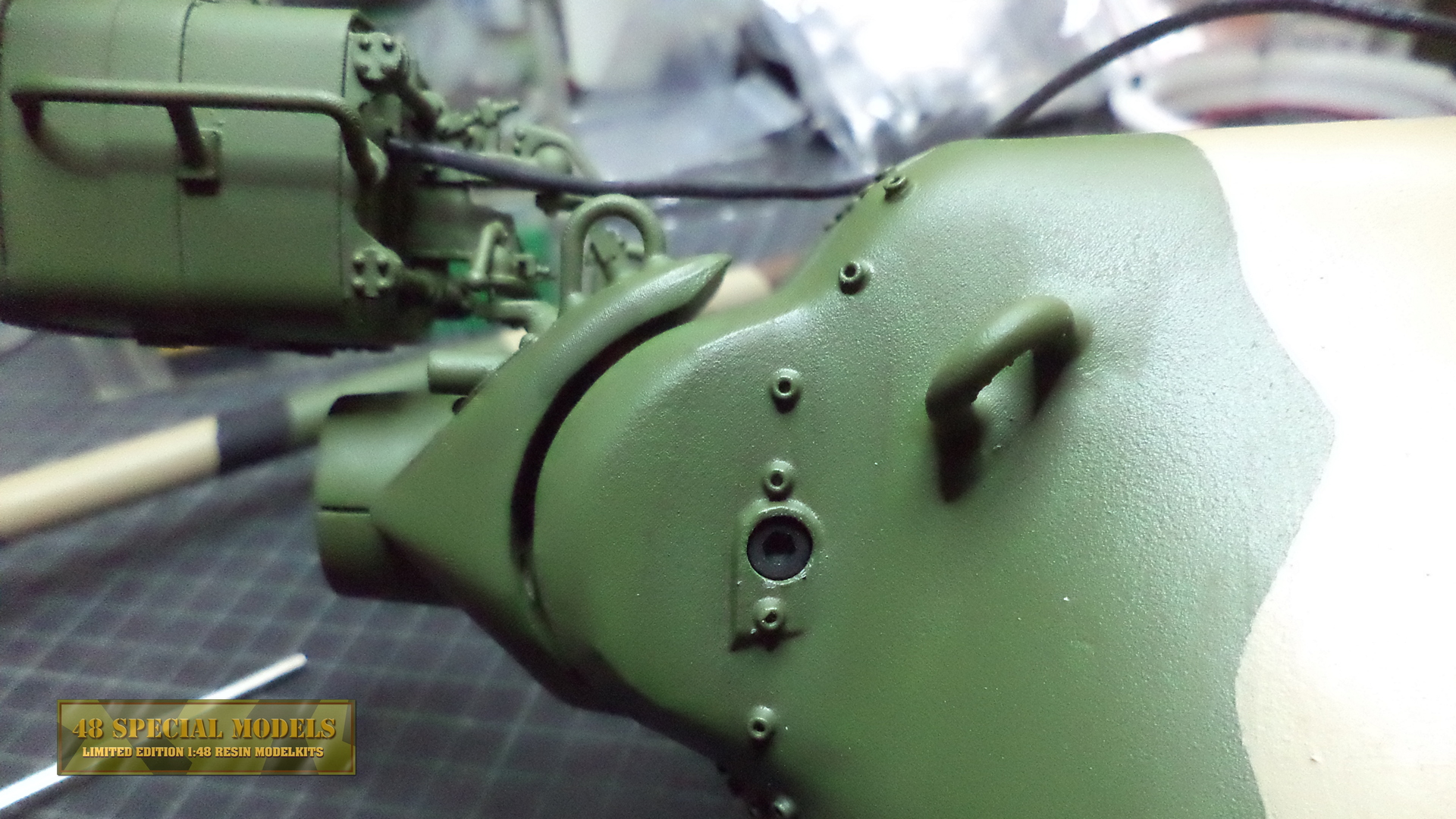

Die vordere Oberwanne

Nun

wird die vordere Oberwanne gewendet und sich der Oberseite zugewandt.

Auf den ersten Blick sieht alles toll aus. Beim Detailvergleich mit den

Fotos zeigen sich aber einige Unterschiede. Die langen Staukästen

sind zu schmal und hinterlassen nach dem Einbau eine zu breite

Lücke am Turm. Die Rundung am Turm hat in Fahrtrichtung links eine

rechteckige Öffnung, die es so nicht gibt. Stattdessen ist hier

beim Original ein rechteckiger Streifen angeschweißt, der um die

Rundung herum führt. Der Streifen ist eine Verstärkung und

Befestigung des Kettenblechs und auf den Fotos klar zu erkennen. Also

muß er nachgebaut werden!

Eine passende Plattenstärke

aussuchen, einen 9 mm Streifen von ca.70 mm Länge zuschneiden und

anpassen. Durch ziehen über einen runden Bastelmessergriff kann

der Streifen vorgerundet werden. Dann mit mittelviskosem Sekundenkleber

vollflächig verkleben. Dabei darauf achten, daß Teil auf anhieb

korrekt zu plazieren, denn der Kleber hält sofort. Wem das zu

gefährlich ist, der kann auch dickflüssigen, langsam

trocknenden Sekundenkleber nehmen, muß diesen aber entsprechend

dünn auftragen!

Das Teil mit Leimzwingen

fixieren und antrocknen lassen. Dann die Zwingen entfernen und mit der

Kanüle mittelviskosen Sekundenkleber auf die Plattenkanten auftragen und

anschließend mit Füllmittel abpudern. Den

Überschuß gleich abschütteln und wegblasen. So zeigen

sich eventuelle Fehlstellen die man gleich nacharbeiten kann. Ist die

Naht zufriedenstellend, gut trocknen lassen.

Beim Vergleich mit

den Fotos fällt auch auf, daß die Kante vor dem

angeschweißten Blechteil bedeutend stärker und anders

abgerundet ist als am Modell. Hier ist eine harte grade Abbruchkante an der Frontschräge zu

sehen, die es auf den Fotos nicht gibt. Daher muß diese Rundung

mittels Feile und Schleifpapier angepasst werden. Der Einsatz des

Kleinbohrers mit Schleif- oder Fräskopf sollte sehr vorsichtiog

passieren, sonst hat man schnell ein Loch im Deck.

Apropos

Loch. Die rechteckige Aussparung am Turmrand wurde ja mit dem Blech

weitgehendst zugeklebt. Auf der Innenseite klafft aber noch ein relativ

großes Loch und die Eckbereiche sind auch sehr dünn.

Daher dickflüssigen SK, in dünnen Schichten, zuerst in die

Ecken geben, dann eine Lage Füllmittel darüber streuen.

Abschütteln des Überschußes und das ganze solange

wiederholen, bis das Loch ausreichend gefüllt ist. Alternativ,

wenn vorhanden, kann stattdessen auch Epoxidkitt verwendet werden.

Die

Staukästen auf der Oberseite werden übrigens erst lackiert

und dann aufgeklebt. Da es sonst Hinterschneidungen gibt, die mit der

Sprühdose nur schwer zu lackieren sind.

Sind

alle Änderungen erfolgt und alle Schweißnähte gesetzt,

werden noch die Kleinteile auf die Frontseite geklebt. Dazu

gehören der gekrümmte Flansch neben der Fahrerluke rechts,

die Haltebügel mit Schraubschelle an den Kettenblechen rechts und

links und der kleine Kasten mit den Feuerlöscherauslösern für den Motorraum.

Noch

ein Hinweis: Die Rödelriemenösen die auf dem ganzen Modell so

wunderbar vorbildgetreu mit aufgedruckt wurden, haben innen,

druckbedingt, eine Stützstruktur. Diese sollte man besser nicht

entfernen, denn in den meisten Fällen entfernt man damit auch die

Öse. Das ist mir passiert und ich mußte die Öse dann

mit Messingdraht rekonstruieren. Wo man die Rödelösen nicht

richtig benötigt, sollte man sie daher lassen wie sie sind. An

Stellen an denen Gurt durchgeführt werden müssen, muß

man sie eventuell durch Messingdraht ersetzen.

|

Das Turmheck

Am

Turmheck sind neben den Schweißnähten auch einige kleine

Umbauten nötig. Kaum zu erkennen und nur an den Spuren die sie

Hinterlassen, sind die Bohrungen über die das Regenwasser aus den

Antennenhaltersockeln abläuft. Hier führt von oben nach

hinten außen eine Bohrung mit leichter Schrägung das

Stauwasser ab, das sich im Antennensockel sammelt. Am Modell fehlt

dieses feine aber wichtige Detail. Und mit einem 1mm Bohrer und nur je

einer Bohrung an diesen beiden Antennenhaltersockeln tritt man völlig unvermittelt dem Nietenzähler Club bei!

An

der hinteren, unteren Turmkante verläuft ein angeschweißter

Rundstab entlang. Vermutlich soll er Regenwasser

ableiten. Nach dem ich erst dachte es gäbe dieses Teil nur an den

"Denkmälern" mußte ich feststellen, als ich alle mir

greifbaren Bilder der A2 Versionen durchsah, daß es sich um ein

A2 typisches Standardelement handelt. Alle Fahrzeuge hatten es.

Daher

nahm ich mir einen 1,5mm Messingdraht, glühte ihn weich, bog ihn

der Rundung entsprechend und klebte ihn erst mit Punktverklebung und

dann vollflächig an die Turmkante. Die Klebenaht wurde mit

Füllmittel abgestreut und so zur Schweißnaht. Fertig!

|

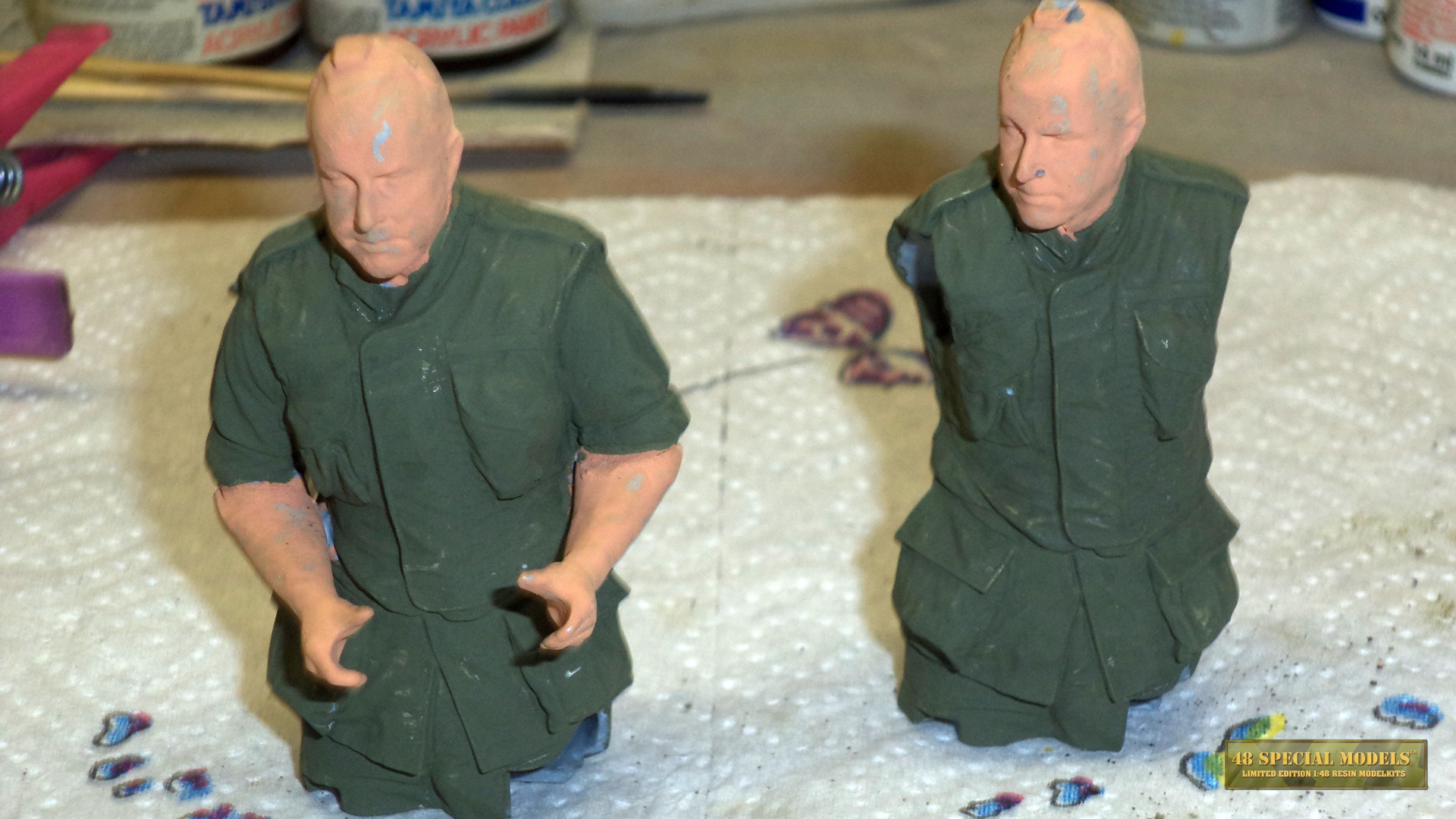

Grundieren des Modells

Bevor

ich mit den anderen Detailarbeiten weitermachen kann, brauche ich erst

einmal einen Überblick über die bereits getätigten

Feinheiten. Da das opake Weiß einen fast Blind macht, habe ich

mich entschlossen zuerst eine graue Grundierung aufzutragen. Aber davor

muß das Modell erst einmal richtig vorbereitet werden.

Da

es sich beim Material zwar um einen Kunststoff der thermoplastischen

Art handelt, dieser aber nicht mit Polystyrol oder ABS vergleichbar

ist, sondern mehr Richtung Polyethylen tendiert, muß das ganze

Modell gut vorbereitet sein.

Zuerst reinige ich alles mit

Silikonentferner. Der entfernt neben Silikon, wie der Name schon sagt,

aber auch Fett oder andere Rückstände wie Staub. Da das

Modell, besonders die Wanne recht groß ist, habe ich mir dazu

eine Pflanzschale, wie man sie zum Gärtnern nutzt besorgt. Diese

besteht aus einer tiefgezogegen, rechteckigen Wanne und einer

abnehmbaren Ablageschale. Das Material ist

Lösemittelbeständig und kann daher auch als Waschwanne

für Waschbenzin oder andere Lösemittel genutzt werden, die

nicht in die Kanalisation gelangen dürfen. Man kann alles was

daneben geht bequem in ein passendes Gefäß umgießen

und die Wanne auch mit Lösemittel reinigen.

Nachdem die

Silikonentfernerwäsche erfolgt ist, nehme ich möglichst viel

davon mit weichen Papiertüchern auf und lasse den Rest grundlich

ablüften. Die Tücher gehören in den Sondermüll wie

alle Lacke!

Währendessen baue ich mir, aus alten Kartons, eine

provisorische Lackierablage im Freien. Da meine Lackierkabine dafür

zu klein ist und ich mit Spraydosenlack arbeite, ist der Weg an die

frische Luft am einfachsten. Dennoch sollte man auch hier eine Maske

mit Filter gegen organische Lösemittel tragen, denn die

professionellen Autolacke beinhalten heftiger Lösemittel als der

gewöhnliche Modellbaulack.

Vor dem eigentlichen

Farbauftrag kommt erst ein sogenannter Kunststoff Haftvermittler zum

Einsatz, den man benötigt um eine stabile Verbindung zwischen

Untergrund und Grundierung herzustellen. Dieser Haftvermittler

wird z.B. zur Lackierung von Kunststoffstoßstangen genutzt, da es

sich hier auch um einen schwer zu lackierenden Kunststoff handelt.

Das gereinigte Modellteil sollte man nach der Reinigung nur noch mit Handschuhen anfassen, die garantiert sauber sind!

Den

Haftvermittler, gemäß den Angaben des Herstellers, wie einen

Spraylack auftragen. Dabei darauf achten, das auch Hinterschneidungen

und Ecken und Winkel davon erreicht werden. Gut trocknen lassen und

derweil die graue Grundierung aufschütteln. Das ist wichtig, da

sich die Fillerpigmente schnell am Dosenboden absetzten und erst nach

mindestens 1 Minute schütteln wieder gleichmäßig im

Lack verteilt sind!

Nun kann der Tanz beginnen. Die

Ablagefläche auf der das Bauteil später trocknen soll

vorbereiten und dann das Bauteil gründlich von allen Seiten

grundieren. Man kann das Teil dabei in der behandschuhten Hand halten,

um so besser an versteckte Stellen zu gelangen, sollte aber schon

vorher festlegen wie man das Teil dann zum Trocknen ablegen kann,

ansonsten muß man es nämlich in der Hand halten bis es

trocken ist!

Von innen nach außen lackieren! Dabei

kontrollieren ob alle Bereich gleichmäßig lackiert werden.

Es empfiehlt sich erst die Innenseite zu lackieren, dann trocknen zu

lassen und anschließend die Außenseite. Meist kann man

nahtlos mit dem nächsten Teil weiter machen, während das

erste Teil trocknet.

Anschließend alles über Nacht durchtrocknen lassen.

Am

nächsten Tag wir die Lackierung geprüft und alle Stellen, die

noch nachgearbeitet werden müssen, werden abgearbeitet. Vorher kann man

noch alle Kleinteile grundieren, damit sie während dessen trocknen

können.

|

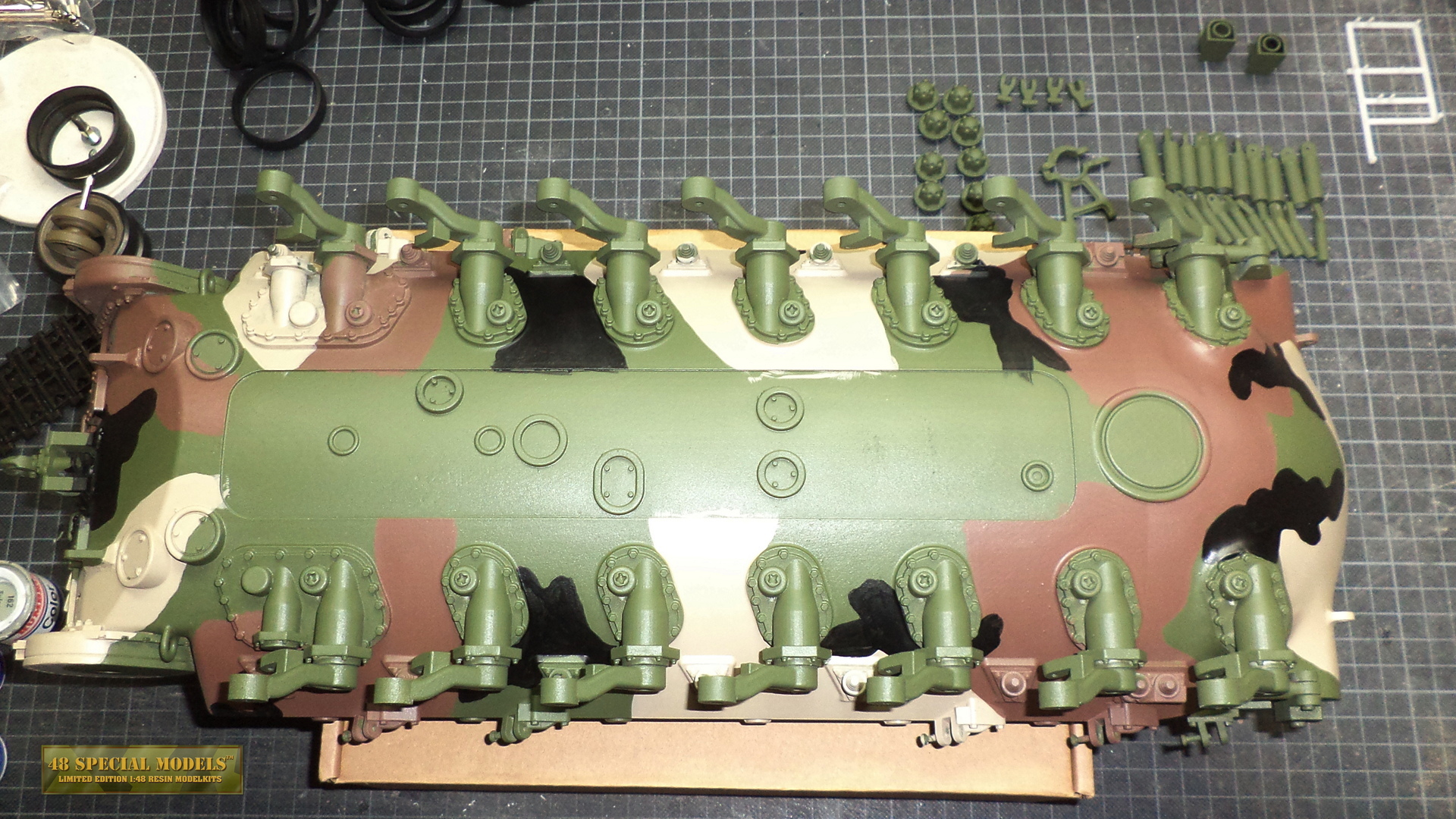

|  | | Vordere und hintere Oberwanne. | Der Turm von oben.

Jetzt kommen alle Details erst richtig zur Geltung. |  |  | | Auf der Oberwanne fehlen noch die Beleuchtung und die Fahrerluke, sowie das Abluftrohr rechts. | Die hinteren Staukästen und Auspufffilter, sowie die Feldtelefonbox werden getrennt lackiert. |  |  | | Wanne

und Schwingarme waren vormontiert und um Lackablagerungen an

Reibungspunkten zu vermeiden habe ich sie im Stück lackiert. | An

diesem Schekel sieht man die Spuren des Druckers in Form von Linien an

der Oberfläche. Diese müssen vor dem Lackieren egalisiert

werden, also schleifen! |

|

Die Lackierung

Nach

dem Grundieren erfolgt die Grundlackierung. Da in zerlegtem Zustand die

meisten Teile erheblich einfacher zu lackieren sind, wird die Hauptfarbe

Olivgrün zuerst flächendeckend lackiert. Das Modell soll

später im MASSTER Tarnschema erstrahlen und daher wird eine Farbe

aus diesem Schema die Grundfarbe. Generell waren die meisten Fahrzeuge

werkseitig olivgrün lackiert, bevor die MASSTER Tarnung eingeführt wurde.

Daher sieht man häufig Bilder in denen z.B. ein M60 A1 eine

getarnte Oberwanne und ein einfarbig olivgrünes Fahrwerk hatte.

Gründe dafür können sein, daß man mit dem Anstrich noch

nicht fertig war als das Bild gemacht wurde oder aber das man sich die

Arbeit sparen wollte im strukturierten Fahrwerk lackieren zu

müssen. Der MASSTER Anstrich war sowieso eine Art

Grundempfehlung wie die Farbgebung erfolgen sollte und wurde in

fast allen Einheiten sehr individuell ausgelegt!

Leider konnte ich

bisher keine Bilder eines M103 in diesem Anstrich finden, obwohl diese

Fahrzeuge, zur Zeit in der der Anstrich aktuell war, noch in Europa im

Einsatz waren. Allerdings gab es nur wenige von ihnen und daher ist

bisher wohl kein Bild in dieser Farbgebung aufgetaucht. Sollte jemand

eines haben würde ich mich freuen wenn er es mir zukommen

läßt, danke.

Der olivgrüne Anstrich kommt auch

aus der Spraydose. Es ist ein RAL 6003 gelbolivgrün, wie es auch bei der

BW verwendet wurde und in den späten 1980ern als allgemeine

Grundfarbe für alle US Neufahrzeuge genutzt wurde. Man erkannte

neu eingetroffenes Gerät immer an dieser Farbgebung, die vor

Ort dann mit individuellen Tarnschemen erweitert wurde.

Die

graue Grundierung sollte vor den erneuten Farbauftrag erst einmal

gereinigt werden. Es hilft auch mit einem Schleiffvlies vorher noch

Unebenheiten zu beseitigen und alles mit Silikonreiniger abzuwischen.

Nach dem die Oberfläche getrocknet ist, wird der grüne Farbton

in gleicher Manier wie vorher die graue Grundierung aufgetragen. Man

sollte an Vertiefungen und Hinterschneidungen anfangen, diese leicht

antrocknen lassen und dann flächig weiterlackieren.

Zwischenzeitliche kurzes trocknen hilft Farbnasen zu vermeiden! Immer

daran denken den Sprühstrahl in Bewegung zu halten, damit sich

keine Farbflecken ausbilden. Dünn und gleichmäßig ist

die Devise!

|

|  | | Was die richtige Farbe doch gleich ausmacht! | Der Turm von oben ohne Anbauteile.

Unter der Ladeschützenluke wird der IR-Sensor verbaut. |  |  | | Auf der hinteren Oberwanne sind die Staukästen, etc. noch nicht installiert. | Vorne fehlt noch die Beleuchtung und die Luke. |  |  | | Kleinteile lassen sich einfacher lackieren, wenn man sie z.B. auf Schaschlikspieße steckt. | Alle Kleinteile wurden nur mit Kunststoffhaftgrund und olivgrünem Lack lackiert, da der Farbauftrag sonst zu dick wird. |

Nach den Hauptkomponenten geht es mit allen Kleinteilen weiter.

Manche

Kleinteile mit der Spraydose zu lackieren ist eine Herausforderung.

Seit Jahren, auch bei der Lackierung mit der Airbrush, hat sich der

Schaschlikspieß-Trick bewährt. Voraussetzung dafür ist

ein ausreichend großes Loch im jeweiligen Bauteil. Vorzugsweise

Bohrlöcher für Schrauben sind dafür geeignet, da sie

meist sowieso nicht voll Lack laufen sollen. Das Bauteil mit dem

Loch auf die Spitze des Spießes schieben und vorsichtig

festdrücken. Bei größeren Löchern hilft

Küchenkrepp, das um den Stab gewickelt wird, den Durchmesser zu

vergrößern.

Komplizierte Teile wie z.B. die

Kommandantenkuppel, die beim Lackieren auch gedreht werden müssen,

werden auf zwei oder mehr Spieße gesteckt.

Dann die Teile

einzeln mit der Spraydose besprühen. Dabei auf kurze

Sprühstöße achten und eine spuckende Düse

vermeiden. Anschließend die Spieße in einen Halter stellen,

z.B. einen großen Becher oder mehrere Rollen Klebeband und

trocknen lassen.

Gegebenenfalls muß nachlackiert werden, wenn nicht alle Seiten gleichmäßig mit Farbe bedeckt sind.

|

Fahrwerk und Laufrollen

Da

mir die mitgelieferten Kunststoffrollen und Antriebszahnräder

etwas schwach dimensioniert erscheinen und dem Fahrzeug noch Gewicht

fehlt, habe ich mir die Metallausgabe selbiger Räder besorgt.

Die

Laufrollen entsprechen denen des M26 Pershing und sind die gleichen wie

auf der gesamten M60 Serie, zu der auch der M103 gehört. Der M103

hat allerdings eine Laufrolle und eine Stützrolle mehr!

Das

Antriebszahnrad stammt bei diesem Modell vom M1A1, der eine

Weiterentwicklung des M103 Fahrwerkes darstellt. Da die Kette breiter

als beim M26 Pershing ist, muß ein passendes Antriebszahnrad

genutzt werden. Glücklicherweise sind die Amerikaner beim

Entwickeln neuer Laufrollen und Zahnräder recht faul und haben vom

M26 bis zum M60 fast die gleichen Laufrollen und Antriebszahnräder

verwendet.

Hinweis:

Ab April 2023 gibt es auch ein M60 Modell in 1/16 der günstigen

Art, das zwar viele Details vermissen läßt, für das es

aber auch Metalllaufrollen und Ketten gibt! In wieweit diese kompatibel

sind habe ich noch nicht klären können, aber sie werden auch

bei

https://www.dklmrc.com

angeboten. Nachfragen könnte sich also lohnen!

Beim M60 und M103 sind die Zahnräder, im

äußeren Teil, an drei Stellen, mit einer ovalen Öffnung

durchbrochen. Diese fehlt bei den Modellrädern, auch beim M1, da

das Material vermutlich zu schwach würde und der Formenbau

komplizierter. Man kann sich diese Ovale nachträglich

einfräsen, sofern man eine passende Maschine mit

dazugehöriger Spannvorrichtung besitzt. Man kann es aber auch

lassen. Ich habe zwar eine Kleindrehbank und könnte die Ovale

ausfräsen, habe mich aber, der Stabilität wegen, dagegen

entschieden.

| | | Als erstes kommen die Gummireifen von den Laufrollen. |

|  |  | | Dann wird alles gründlich mit Silikonentferner entfettet. | Keine

Frage, das war sicher nötig! Das die Flüssigkeit vorher

wasserklar war brauche ich nicht extra zu erwähnen, oder? |  |  | | Fast alle Kleinteile sind nun einfarbig Olivgrün RAL 6003 lackiert. | Die Radnabe innen wird mit Nitroverdünner und

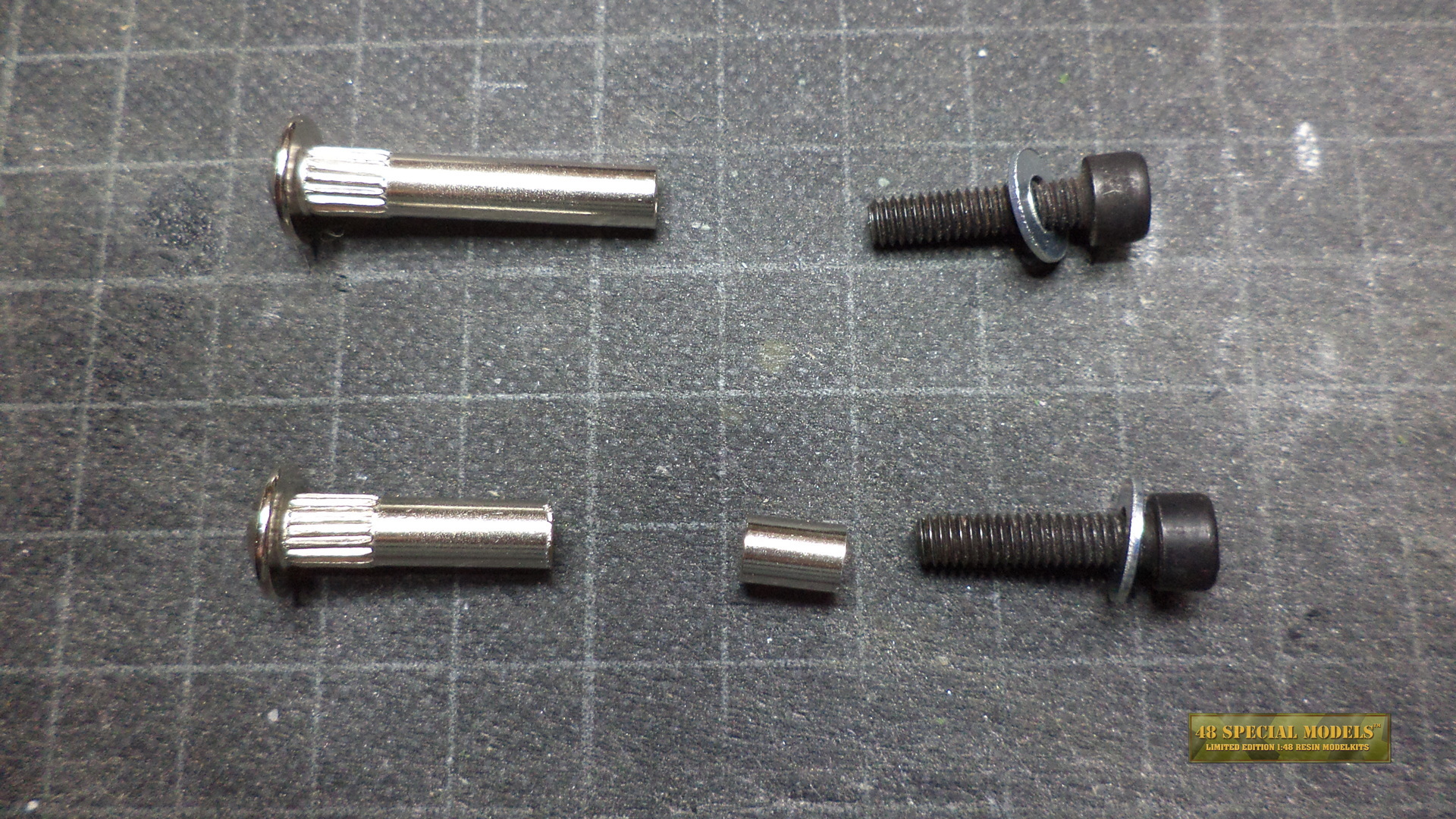

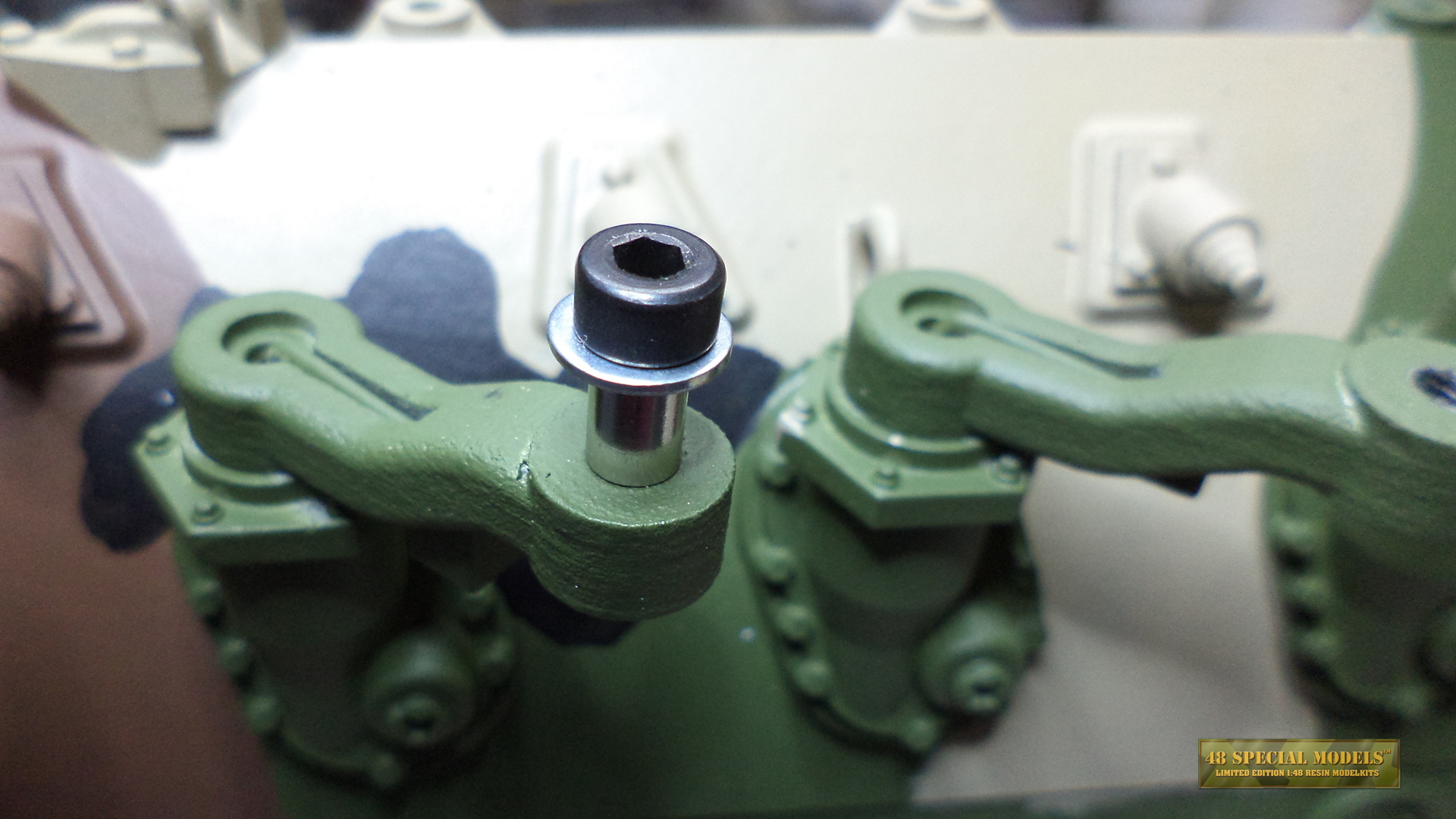

einem Wattestäbchen von Farbe befreit. |  |  | Sogenannte Möbelverbinder oder Gewindehülsen dienen als Lager.

Sie werden auf 7mm Länge gekürzt und auf eine M4 Innensechskantschraube von ca. 14mm Gewindelänge geschraubt.

Vorher nicht die Unterlegscheibe vergessen. | Der Schraubbolzen fertig zum Einbau.

Hier

ist noch nicht berücksichtigt das eine zweite U-Scheibe vor der

Hülse benötigt wird, um den korrekten Abstand der Laufrolle

herzustellen! |  |  | | Wichtig

die Unterlegscheibe und der Schraubenkopf müssen noch unter die

Abdeckkappe passen! Ansonsten andere Kopfform oder Größe

nutzen. Die hier hat definitiv nicht gepaßt und mußte durch einen Rundkopfschraube getauscht werden. | Die

Gewindehülse wird nur aufgeschraubt und muß ein bis zwei

Zehntel länger sein als die Kugellagertiefe, damit sich das Rad

frei dreht. Vorher noch die zweite U-Scheibe auflegen! |

|

Der Scheinwerfer

Der

Scheinwerfer diente sowohl als Lichtquelle für weißes als

auch für infrarotes Licht. Zusammen mit einer

Nachtsichtzieleinrichtung für IR-Licht wurde damit das

Gefechtsfeld ausgeleuchtet.

Alle Scheinwerfer waren meist ungetarnt

und einfarbig olivgrün. Da sie vermutlich häufiger gewechslt

wurden, hätte das ansonsten merkwürdig ausgesehen. Es gab aber

auch Ausnahmen.

Die Hauptkomponenten des Scheinwerfers sind sein

Gehäuse, der Hohlspiegel, die Lichtquelle und die Frontscheibe mit

Halterahmen. Da auch diese Teile opak weiß produziert wurden und

daher sehr Lichtdurchlässig sind habe ich sie, nach dem Grundieren

mit Kunststoffhaftgrund, schwarz lackiert. Dazu verwendete ich einfaches Rally Lackspray matt schwarz.

Nachdem alle Teile

getrocknet sind wurde der Frontrahmen und das Gehäuse von

außen olivgrün lackiert. Damit dabei keine Farbe ins

Innere gelangt, wurde das Gehäuse einfach mit etwas

Küchenkrepp gefüllt.

Am

Hohlspiegel zeigten sich nach

dem schwarzen Anstrich die Spuren des 3D-Druckprozeßes. Hier hat

der Drucker nicht sauber gearbeitet oder war nicht richtig kalibriert.

Also Schleifpapier her und glätten, dann nachlackieren. Die

silberne Beschichtung erfolgt später. Dazu verwende ich

Chromeffekt Lackspray. Leider zeigen sich danach nicht druckbedingte

Spuren die gefüllt werden müssen. Also alles nochmal!

Mit den

Scheinwerferteilen wird eine passende Schablone zum Zuschneiden der

Frontscheibe mitgeliefert. Sie ist praktischerweise mitgedruckt und

funktioniert perfekt, auch wenn ich die chinesische Beschriftung darauf

nicht entziffern kann.

Die Scheibe wird mit einem

Permanentmarker angezeichnet, mit einer Nagelschere grob zugeschnitten

und dem Schleifklotz passend zurechtgefeilt. Für den Bandschleifer

ist das Material zu dünn, daher ist Handarbeit nötig.

|

|

| | Die Hauptteile des Scheinwerfers. | Scheinwerfergehäuse innen und außen zuerst schwarz lackiert! |  |  | Kann passieren, der Drucker hat nicht sauber gedruckt.

Dafür gibt es Schleifpapier. | Anschließend wieder scharz lackieren. |  |  | | Schablone

für die Frontscheibe auflegen und anzeichnen, dann ausschneiden

und zurechtfeilen. Das Restmaterial für die Scheinwerfer aufheben! | Den Hohlspiegel kann man gut mit Chromeffekt Lackspray veredeln. Die Riefen vom Druck scheinen hier noch durch.

Das wird noch geändert! |  |  | Die mitgelieferte warmweiße LED ist 5x3mm und zu groß!

Sie muß durch eine 3mm LED, die von hinten eingesetzt und

angeklebt wird, ersetzt werden.

| Die beiliegende Kabelführung samt Kabel wird nun auf dem Turm verklebt und mit einer Schweißnaht verziert.

Das Kabel ist im Original, an beiden Enden, mit einen Schraubstecker angeschlossen. Das wird später noch simuliert. |  |  | Das Kabel wird durch die Rückwand eingeführt und

an die LED gelötet. | Der

Spiegel wird dann eingesetzt, aber nicht verklebt! Anschließend

kommt der Lampenhalter hinein, der verklebt werden muß und dann

der Abdeckrahmen mit Glasscheibe. |  |  | Am Original sitzen hier drei Kugeln auf den Haltepunkten auf die der Scheinwerfer gesetzt wird.

| Da

es unmöglich ist hier mit einer Schraube zu arbeiten, (man kommt

mit dem Schraubendreher einfach nicht ran), habe ich 1x10mm Nägel

eingeklebt |  |  | | Auf

diese kann der Scheinwerfer relativ originalgetreu gesetzt werden.

Vorsichtig andrücken und hält auch ohne Klebstoff, wenn die

Nägel minimal schief stehen. | Im

Original sind die Kugeln von unten mit einer Sechskantschraube durch

die Platten verschraubt. Das ermöglicht es sie zu justieren.

Die Nagelköpfe geben den Eindruck relativ gut wieder. |  |  | | Man

sollte schon vorher daran denken, das das Kabel ausreichend lang genug

ist um samt Rohrwiege ein- und ausgebaut werden zu können! | Ich

habe die mitgelieferte Kreuzschlitzschraube zur Befestigung der

Rohrwiege durch einen schwarze Innensechskantschraube gleicher

Größe ersetzt. Diese kommt dem originalen Bolzen optisch

näher. |  |  | | Das

Kabel ist am Original beidseitig mit schraubbaren Steckern

angeschlossen. Man kann das einfach mit etwas selbstklebendem

Metallband simulieren. | Ich verwende ein dünnes Bleiband und wickele es einfach um den Kontaktpunkt. Ein tropfen Sekundenkleber sichert das Ganze. |  | | | Der

MG-Lauf ist ein Teil aus dem Kit, aber nicht direkt dafür

vorgesehen. Die beim Cal. 0.30 typische Kerbe in der Mündung wurde

mit einer feinen Modellsäge eingeschnitten. | |

Manchmal

braucht es etwas bis der Groschen gefallen ist. Ich habe mir seit

Beginn der Arbeiten die Frage gestellt, was das für eine

Haltebefestigung am Turmheck zwischen den Antennensockeln ist und was

die drei Kugeln daran sollten? Auf meinen Fotos sind die Kugeln nicht

mal vorhanden, daher habe ich sie wie im Text schon beschrieben, auch

entfernt und durch Löcher ersetzt. Doch während ich weiter

gearbeitet habe, fragte ich mich irgendwann wo die Besatzung so alles

verstaut und was sie mit dem Scheinwerfer macht, wenn sie ihn abbauen

mußten, um an die Rohrblende zu gelangen oder aus welchem Grund

auch immer. In den Panzer bekommt man das Teil nicht, die Luken sind

zu klein. Bleibt nur eine Montage an der Außenseite und das

möglichst außer direkter Schußweite, also hinten. Da

dämmerte es mir, die merkwürdige Halterung am Turm dient zur

Befestigung des Scheinwerfers wenn er nicht gebraucht wird. Und da er

an Kugelklemmen befestigt wird sind natürlich auch die Kugeln

angebracht! Manchmal dauert es halt länger bis der Gr....

Daher die Kugeln am Halter nicht entfernen, es sei denn man montiert den Scheinwerfer dort!

Die

Montage des Schreinwerfers ist etwas kniffelig. Zuerst muß eine

passende LED für den Hohlspiegel gefunden werden, da die

beiliegende zu groß ist. Eingebaut werden muß eine 3mm

warmweiße LED die von hinten durch das Loch im Spiegel eingesetzt

und festgeklebt wird. Einstecken allein hält leider nicht. Grund

hierfür ist der später von vorne montierte U-förmige

Lampenhalter. Der hat innen/hinten ein 3mm großes Loch, in

welches die LED eingepaßt wird!

Das Anschlußkabel wird

dann durch die Scheinwerferrückseite eingeführt und mit der

LED verlötet. Anschließend testen ob sie brennt und dann das

Kabel auf die notwendige länge aus dem Gehäuse ziehen, dabei

den Spiegel von vorne einsetzten, nicht einkleben!

Achtung! Um die

gesammte Baugruppe aus Rohrwiege und Scheinwerfer ein und ausbauen

zu können unbedingt ausreichend Kabellänge behalten. Das

Kabel läßt sich nur schwer bis garnicht in den Scheinwerfer

zurückschieben, daher die Länge vorher ausmessen und das

Kabel innen fixieren!

Von vorne wird nun der Lampenhalter

eingeklebt. Der muß in die beiden Löcher auf der

Rückwand und die Bohrung in seiner Mitte nimmt die LED auf. Man

sollte die Position der LED vorher mal testen um sicherzustellen, daß

das Licht auch noch herauskommt. Denn wenn die LED zu tief in der

Bohrung verschwindet bleibt es duster!

Paßt alles wird die

Scheibe mit dem Rahmen festgeklebt. Dazu sollte man nicht unbedingt

Sekundenkleber nehmen, da dieser ausblühen könnte und einen

weißen Niederschlag auf der Glasinnenseite hinterläßt.

Der

Scheinwerfer sitzt beim Original auf Kugeln und wird mit drei Hebeln

festgespannt. Am Scheinwerfermodell sind diese schön zu sehen,

aber ohne Funktion in dieser Größe. Die Halterung weist zwar

Bohrungen auf aber mit Anschrauben ist da nix, da man nicht mit einem

Schraubendreher an die Schrauben heran kommt.

Meine

Lösung

sind 1x10mm Nägel die ich von unten durch die Löcher schiebe

und festklebe. Dabei werden sie mit minimalstem Schrägstand

eingeklebt. Dadurch verkeilen sie sich beim aufsetzten des

Scheinwerfers und halten diesen auch ohne Klebstoff sicher. Der

Scheinwerfer sollte danach möglichts selten abgenommen werden, da

sich die Verbindung sonst lockert.

Das

Stromkabel für den Scheinwerfer ist beim Original beidseitig mit

zwei verschraubbaren Stecken angeschlossen. Diese sind aus Metall und

entweder blank oder grün lackiert. Sie haben in der Regel einen, an

einer kleinen Kette befestigten, Deckel mit dem der Anschluß am

Kabel gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt werden

soll, wenn er demontiert ist.

Leider

liegen dem Bausatz diese Teile

nicht bei, daher muß man sie selbst improvisieren. Man kann sich

jetzt hinsetzen und am Computer ein akkurates maßstäblich

korrektes Teil entwerfen und dann mit einen passenden 3D-Drucker

ausdrucken oder man nimmt wie ich ein Stück dünnes Metallband

(z.B. selbstklebendes Bleiband, gibt es im Bastelbedarf für

Bleiglasdesigner), schneidet sich einen Streifen passend zu und wickelt

ihn um das Kabel. Da ich die Enden schon fest installiert habe, bleibt

mir nichts anders übrig. Wer noch das lose Kabel hat kann sich mit

passenden Röhrchen etc. behelfen.

Ich sichere alles noch mit einem Tropfen Sekundenkleber und fertig. Dauer ca. 2 Minuten!

In

der Rohrblende sind zwei Bohrungen rechts und links der

Rohrdurchführung. Die Linke dient der Aufnahme der Zieloptik, in

der rechten sitzt ein Cal. 0.30 MG-Lauf. Ein dem MG-Lauf

entsprechendes

Kleinteil liegt dem Kit bei, ist aber nicht wirklich dafür

vorgesehen.

Mir fiel das auch erst auf, als ich die Blende schon verbaut hatte, aber

glücklicherweise läßt sie sich leicht demontieren. So

mußte ich den MG-Lauf nachträglich einbauen. Nachdem ich das

Bauteil entdeckt hatte und zuerst dachte es sei dafür gemacht,

mußte ich feststellen das dem nicht so war. Zum Einen fehlte in

der Mündung der Schlitz, der beim Original dem Abschrauben des

Mündingsstückes dient, zum Anderen paßt das Teil nicht

genau in das Loch in der Blende. Da man von allem später nur die

Mündung erkennen kann und das auch nur bei sehr genauem hinsehen,

entschloß ich mich das Teil durch einsägen des Schlitzes

mittels einer feinen Modellsäge zu pimpen, lackierte es und

paßte es ein. Kleber dran fertig!

Die Baugruppe Rohrwiege mit Scheinwerfer

wird dann wieder mit der Rohrrückholmechanik verbunden und mit

zwei Schauben befestigt. Dann kommt die gesamte Einheit wieder in den

Turm und die Rohrwiege wird mit den beiden Innensechskantschrauben

wieder befestigt.

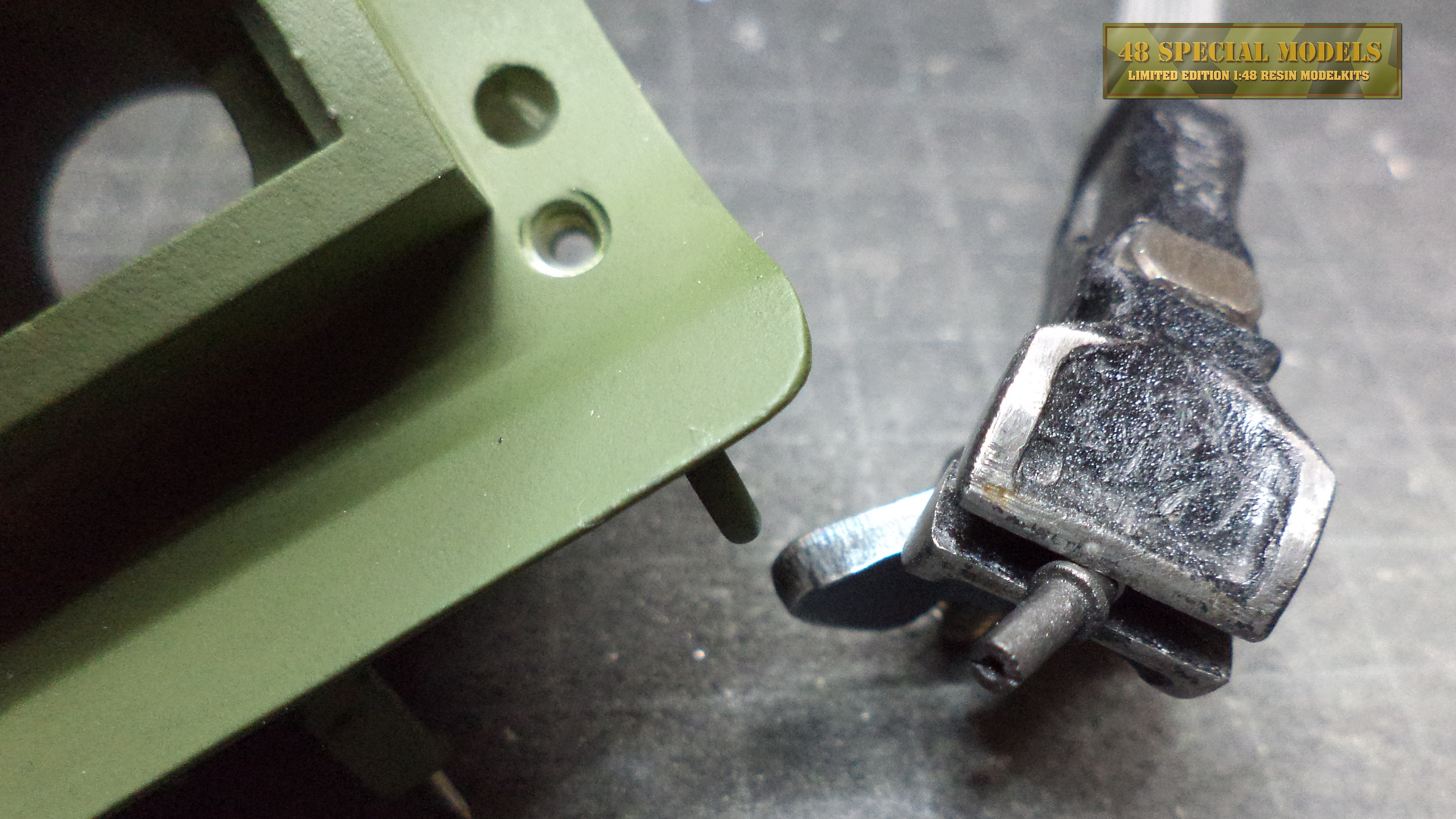

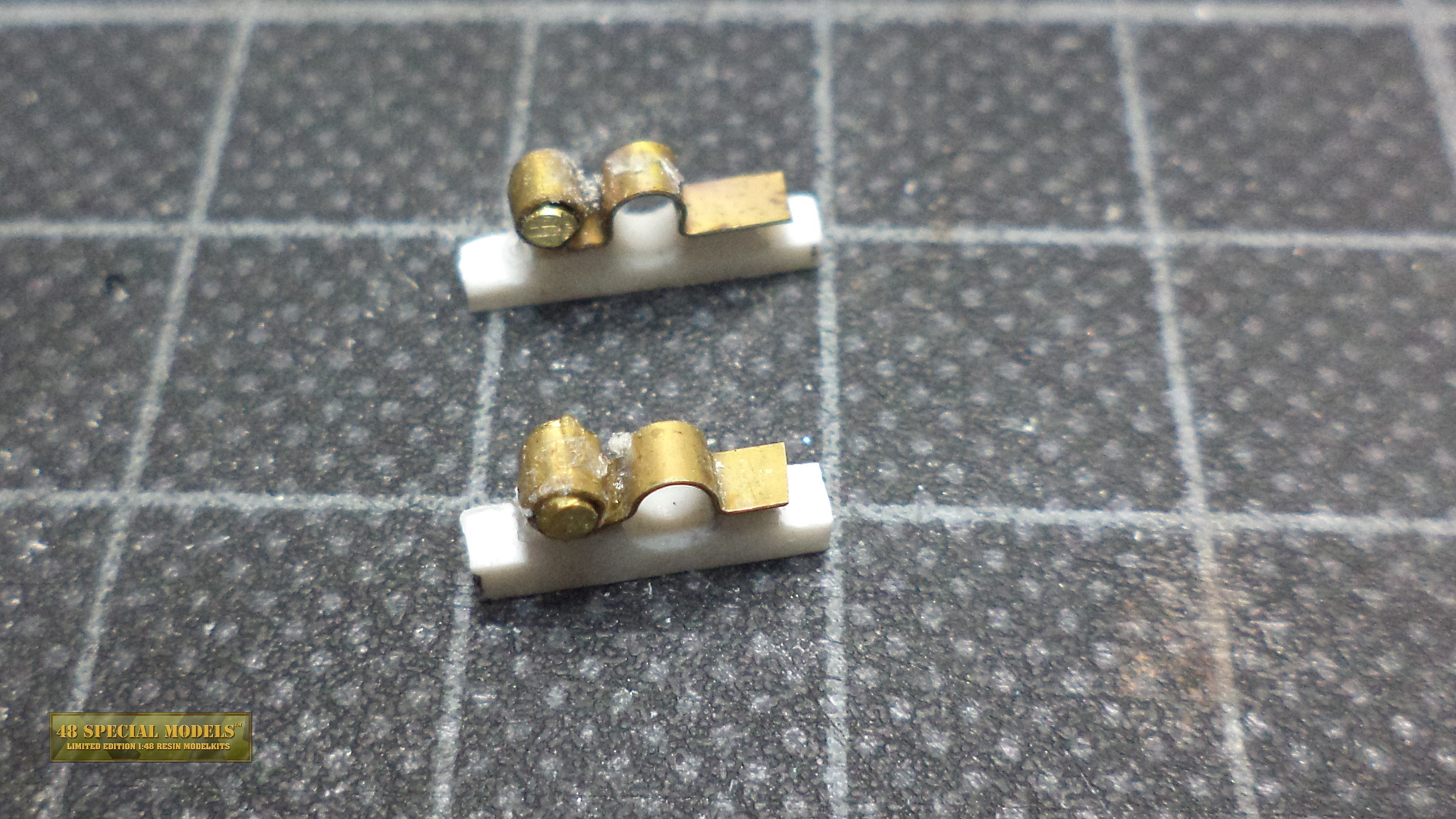

| Schraubklemmen für die Kabelösen

Auf

den Fotos sind am Turm, deutlich erkennbar, die Kabelösen mit

Schraubklemmen befestigt. Diese Kleinteile sind im Kit nicht enthalten,

da der Kleinteilesatz vom M60 zu stammen scheint und der hat da nur

eine Hakenöse, wie rund um den Turm herum auch. Nach Recherche

einer ganzen Reihe von Fotos stellte ich fest, daß der M103A2 die

Seilösen immer mit solch einer Schraubklemme befestigt hatte.

Der M103A1 hingegen hatte hier kein Kabel und am M60 wurde es nur eingehakt.

Bleibt

nur eines zu tun, von Hand bauen. Maße bestimmen geht mit dem Foto

bestens. Auf dem Foto ist das Ösenmaterial genau 2cm dick und die

Öse am Modell hat 2mm Materialstärke. Das erleichtert das

Abmessen. Es zeigt sich aber, daß dieser Halter winzige 1,5mm breit und

1cm lang ist. Na dann mal los.

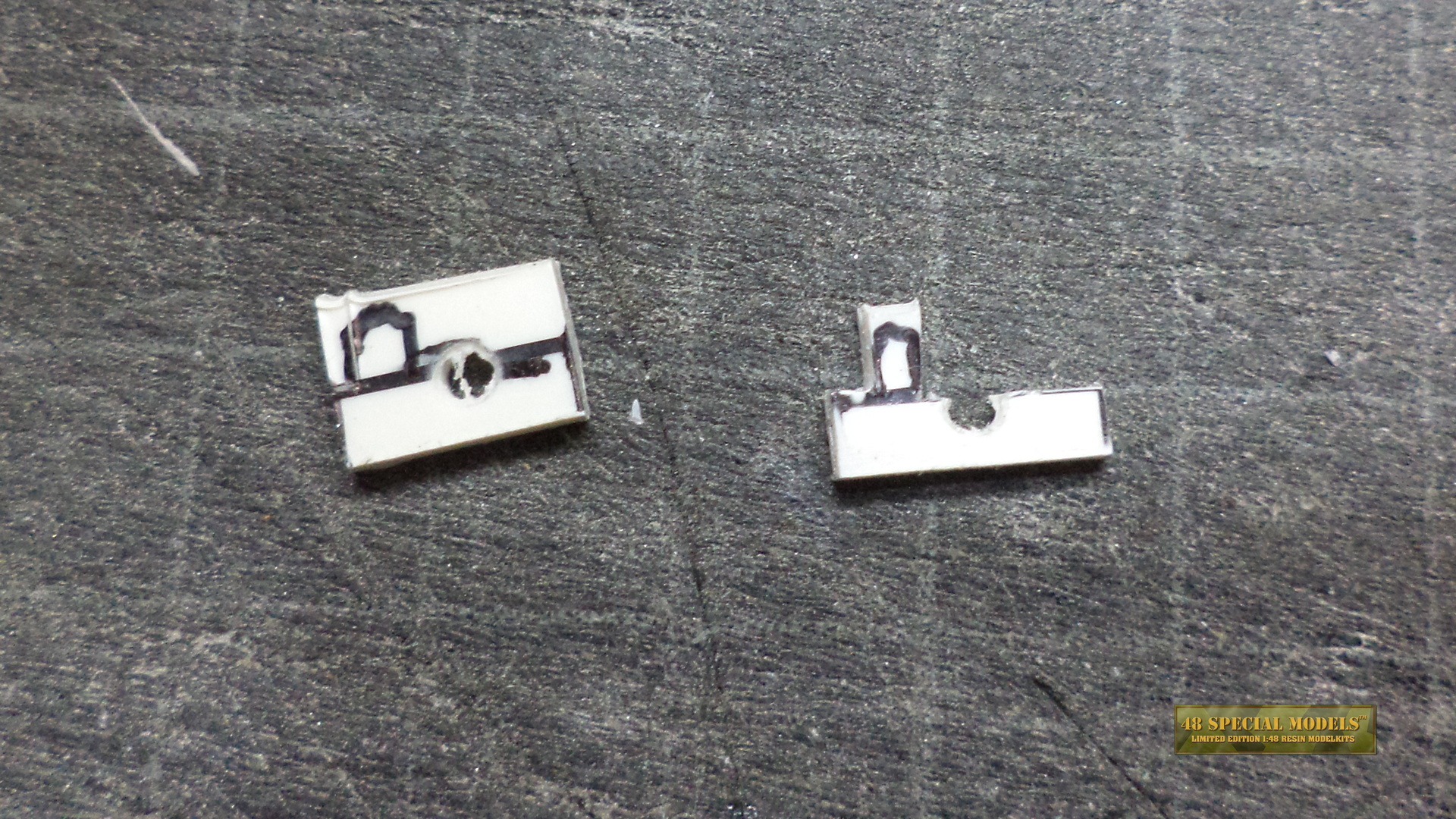

Aus einem

Polystyrolplattenrest werden zwei kleine Teile geschnitten, die vorher

angezeichnet und gebohrt wurden. Dann spanne ich eines nach dem anderen

in die Haltezwinge ein und feile sie unter der Lupenlampe zurecht.

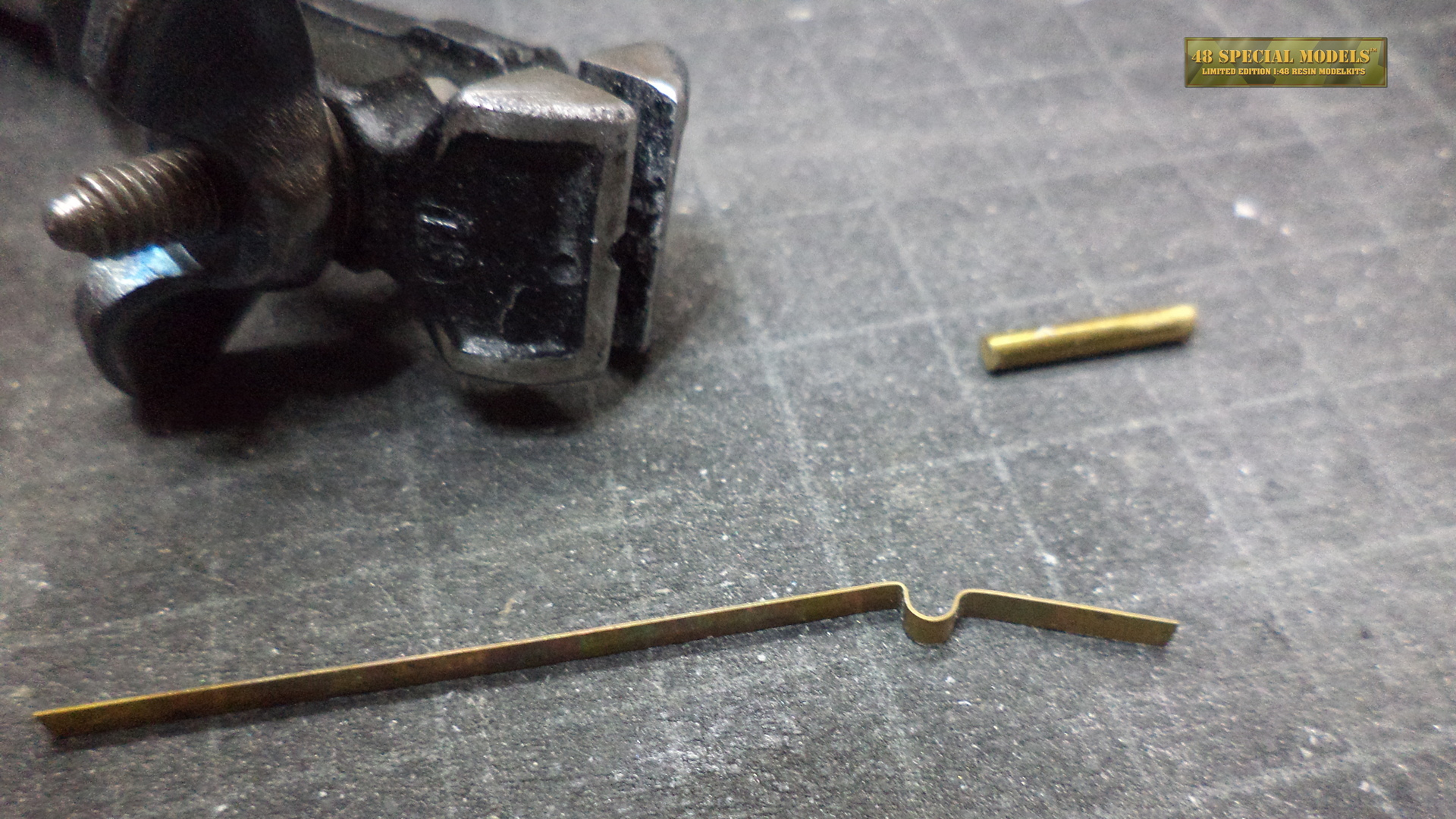

Den

Metallbügel fertige ich aus einem Restmaterial, das von einem

Ätzteilerahme der Tiger Lüftungsgitter von Aber stammt.

Der Hilfssteg ist genau 1,5mm breit und aus Messing. Abschneiden und

mit der Lötlampe weichglühen.

Mit Hilfe eines Reststücks 2mm Messingdraht

und der Haltezwinge, die genau auf 2,1mm breite eingestellt ist, biege

ich mir den Riegel, indem ich die Zwinge einfach über den Draht

drücke. Das Ösenende wird durch wickeln um einen 1,5mm

Messingdraht hergestellt. Der Draht verbleibt direkt in der Öse

und wird mit Sekundenkleben verklebt. Dann werden beide Ende

bündig mit dem Saitenschneider abgetrennt und beigeschliffen. Die

Enden kürzen und alles auf das Kunststoffteil kleben, aber nur auf

der Ösenseite, sonst kann später die Seilöse nicht

eingesetzt werden.

Mit dem Handbohrer werden als

nächste die Schraubenlöcher der Befestigungsschrauben

und der Flügelmutter gebohrt. Sie sind 1 mm dick und gehen

durch

bis in die Bordwand. Dazu werden erst die Schraubklemmen

durchbohrt, dann werden diese an der Bordwand angehalten, positioniert

und festgeklebt. Da der Klebstoff auf der kleinen Fläche wenig

halt hat, werden 1,1mm Sechskantschrauben eingeschraubt.

Anschließend wird der Schweißwulst nachgebildet. Mit dem

Pinsel die Teile farblich anpassen. Das Kabel wird erst eingebaut, wenn

alle Lackierarbeiten am Turm abgeschlossen sind! |

|  | Fehlen im Kit, die Schraubklemmen für die Kabelösen.

Also selberfeilen! | Dank guter Vorlage kein Problem, aber nur mit der Lupenlampe zu bewältigen. |  |  | | Den Riegel biege ich aus Ätzteileresterahmen. Hier vom Tiger Gitter. Die Rahmenstreifen sind genau 1,5 mm breit! | Erst ausglühen damit das Material weich wird. Dann über einen 2 mm Drahtrest, mit Hilfe der Haltezwinge zurechtbiegen. |  |  | | Da

an ein funktionierendes Scharnier bei dieser Größe ohne

Ätzteilesatz nicht zu denken ist, wird alles nur gefakt. | Vor dem Ankleben erst die Löcher Bohren! Mit einem 0,7mm Bohrer wird begonnen, dann mit einem 1mm aufgeweitete. |  |  | | Anschließend

wird das Bauteil über das vorhandene Loch in der Turmwand geklebt.

Der Untergrund wurde vorher angeschliffen. | Mit

Sekundenkleber und Füllmittel wird dann die "Schweißnaht"

gelegt und anschließend die Löcher durch die Turmwand

gebohrt. |  |  | | In die Löcher dann die subminiatur Sechskantschrauben einsetzten und von der Turminnenseite her verkleben. | Fertig zur Bemalung.

Die

Schraube die das Scharnier sichert ist natürlich nicht verklebt,

ansonsten kann ja das Auge des Stahlkabels nicht eingesetzt werden! |

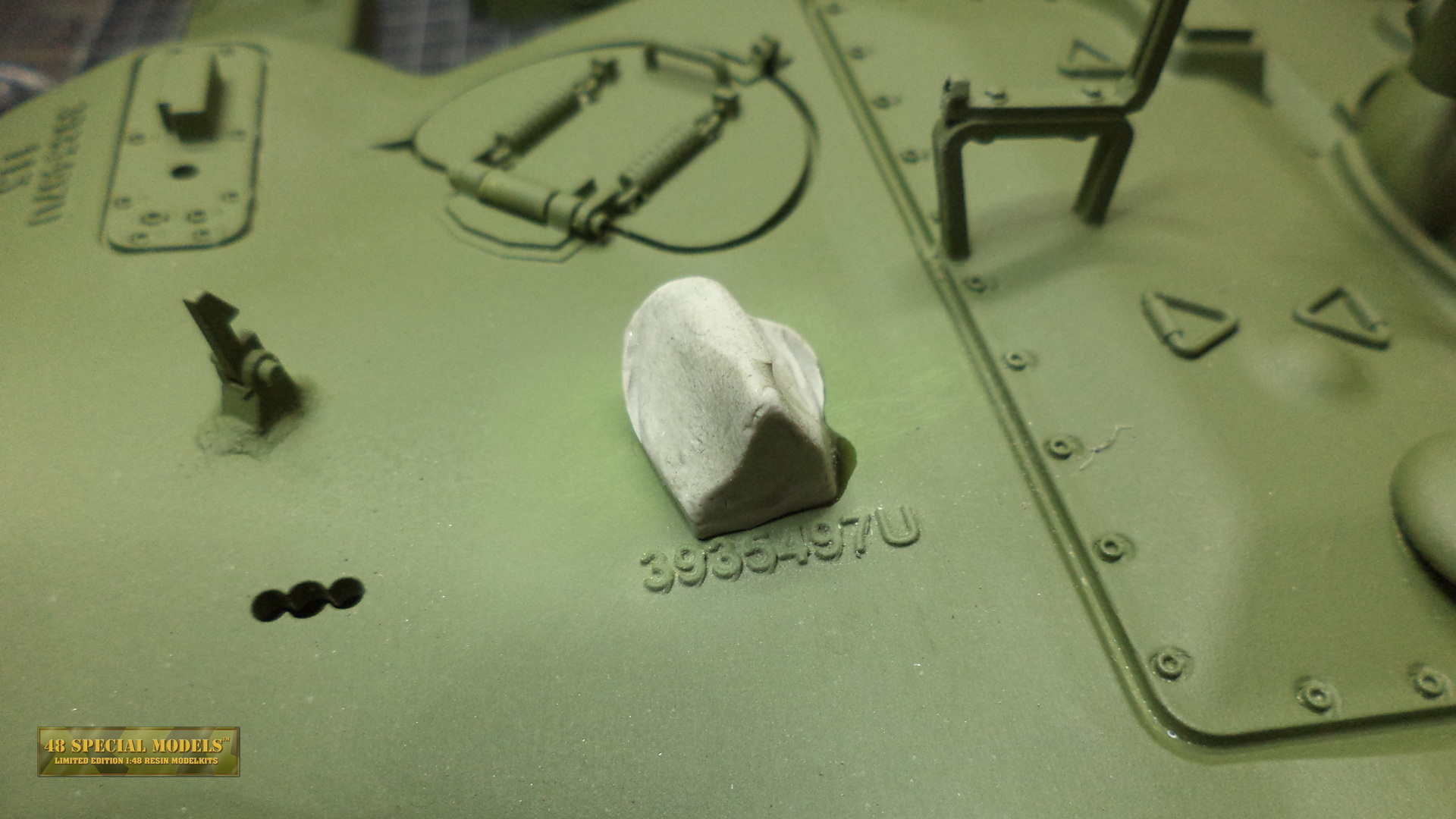

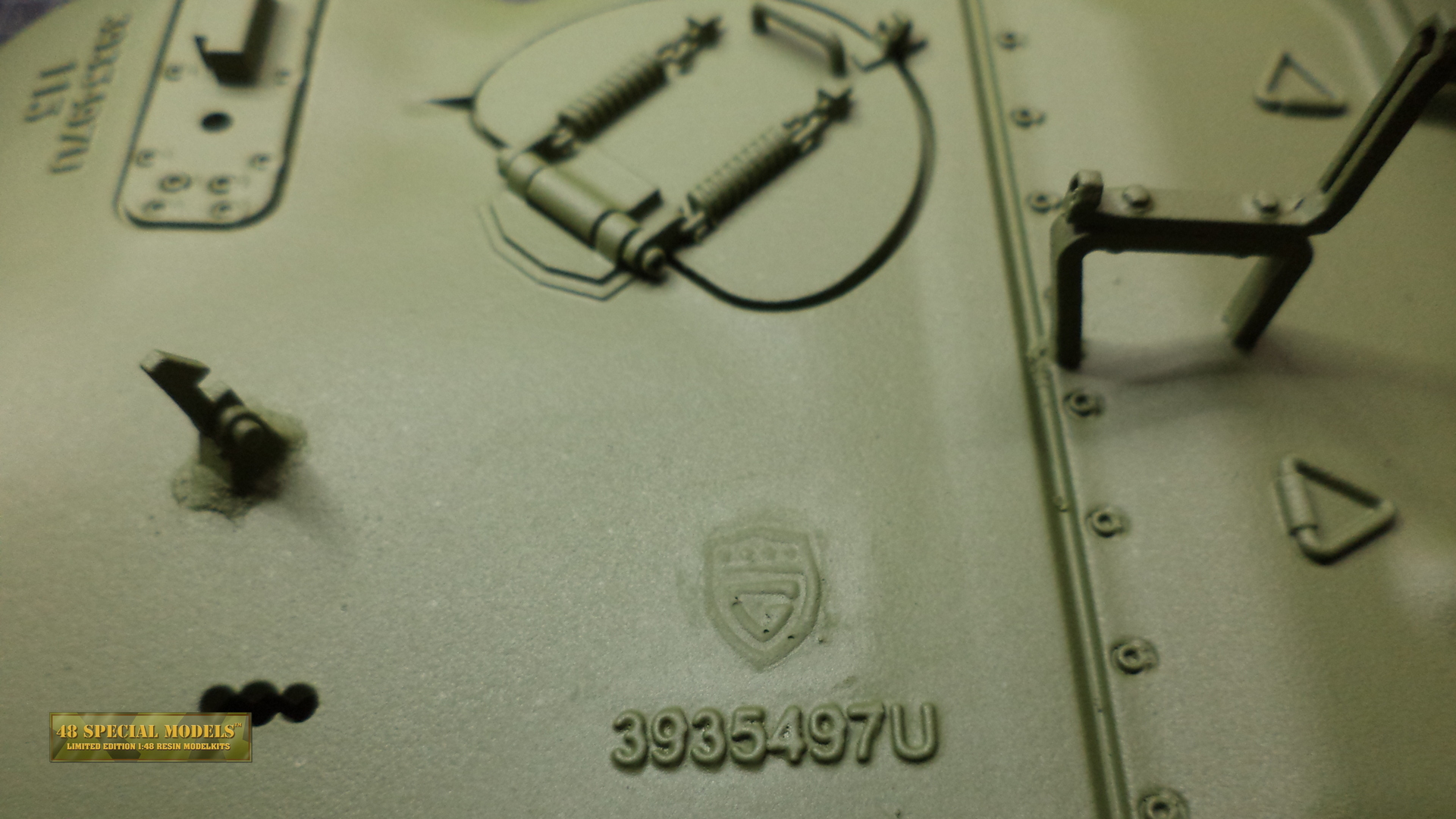

| Die Gußmarken des Herstellers

Auf

den Fotos sind deutlich die herstellerseitig angebrachten

Gußmarken und Nummern zu erkennen. Leider fehlt das

Herstelleremblem, obwohl die Nummern vorhanden sind. Grund hierfür

könnte der Markenrechteschutz sein, da der Hersteller noch

existiert!

Es wurmte mich tagelang wie ich denn bitte das Logo

möglichst in passender Größe auf die Turmseite und die

Turmoberseite bekomme, denn auf den Fotos prangen sie da deutlich

sichtbar!

Mir gingen alle mögliche Abläufe durch den

Kopf, wie man das hinbekommen konnte, aber alle waren ziemlich

zeitaufwendig. Beim heruntelassen der Rolläden in meinem

Modellbauzimmer fiel mein Blick auf den Karton des Matorro M4 Sherman,

den ich direkt vor dem Fenster stehen hatte und was sehe ich auf dem

Foto? Genau das Gußemblem auf der Frontwanne! Das Modell steht

gerade sowieso schon zerlegt in der Werkstatt, weil es schon

längst hätte lackiert und gesupert werden sollen!

Also nix wie hin und ran ans Werk. Schlagartig war mir klar wie ich es mache!

Man

nehme etwas Knete, ganz gewöhnliche Knete zum Modellieren. Forme

eine Kugel, daraus einen runden Strang und schneide ein kurzes

Stück ab. Dieses drückt man nun auf das Logo und hebt es ganz

vorsichtig wieder ab, möglichst ohne es zu verbiegen! Ansonsten

nochmal von vorne.

Die Stelle am Turm mit Schleifpapier anrauhen, möglichst bis auf das Material, dann säubern.

Jetzt

kommt der Teil den nicht jeder auf Anhieb nachmachen kann. Ich

rühre mir eine kleine Menge (2-3g) PU-Resin an und fülle die

Knetform damit. Mit einem Wattestäbchen entferne ich

möglichst allen Überschuß, vor allem am Rand. Dann

drücke ich die Knetform vorsichtig mit sanftem Druck gegen die

Panzerwand. Zuvor habe ich mir eine Markierung an der Knete

gemacht, um sie genau positionieren zu können. Den

äußeren Formrand drücke ich so an die Wand, daß er

haften bleibt. Jetzt heißt es warten. Derweil erstelle ich eine zweite

Form für die Oberseite und wiederhole den Ablauf.

Nach circa

einer Stunde entferne ich die Knete vorsichtig. Das Ergebnis ist

erstaunlich gut. Nur wenig Material ist zur Seite herausgequollen und

kann vorsichtig mit Skalpell und Schleifpapier entfernt werden.

Anhaftende Knetereste mit etwas Waschbenzin entfernen.

Nachdem das

Material komplett getrocknet/gehärtet ist, gehe ich mit dem

Schleifflies vorsichtig darüber hinweg, um die Kanten etwas zu

brechen. Anschließend wird alles mit Olivgrün aus der

Spraydose überlackiert, fertig!

|

|  | | Das Original auf der Sherman Oberwanne. | Nach dem Abdrucknehmen mit Knete. |  |  | | Die Stelle am Turm anschleifen. | Resin auf den "Stempel" und an die Wand drücken. Trocknen lassen. |  |  | Das Ergebnis ist wirklich gut.

Mit etwas Waschbenzin läßt sich anhaftende Knete entfernen! | Anschließend mit der Spraydose überlackieren!

Sieht aus als wäre es immer da gewesen. |  |  | | Das Ganze noch mal auf der Turmoberseite. | Hier ist des Relief nicht ganz so tief oder die Zahlen zu tief?! |  |  | | Überlackieren und egal! | So sieht der Turm schon besser aus! |

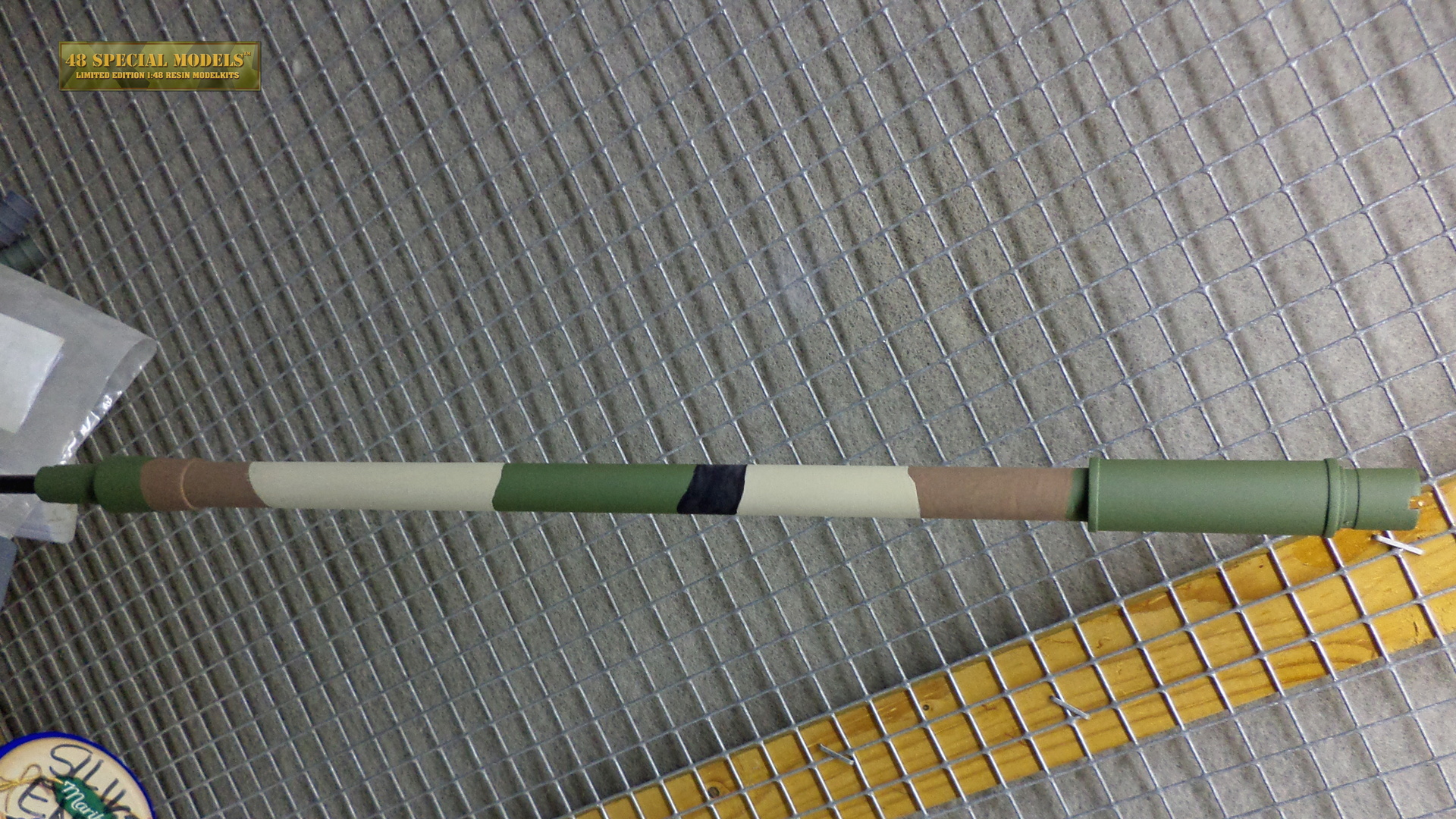

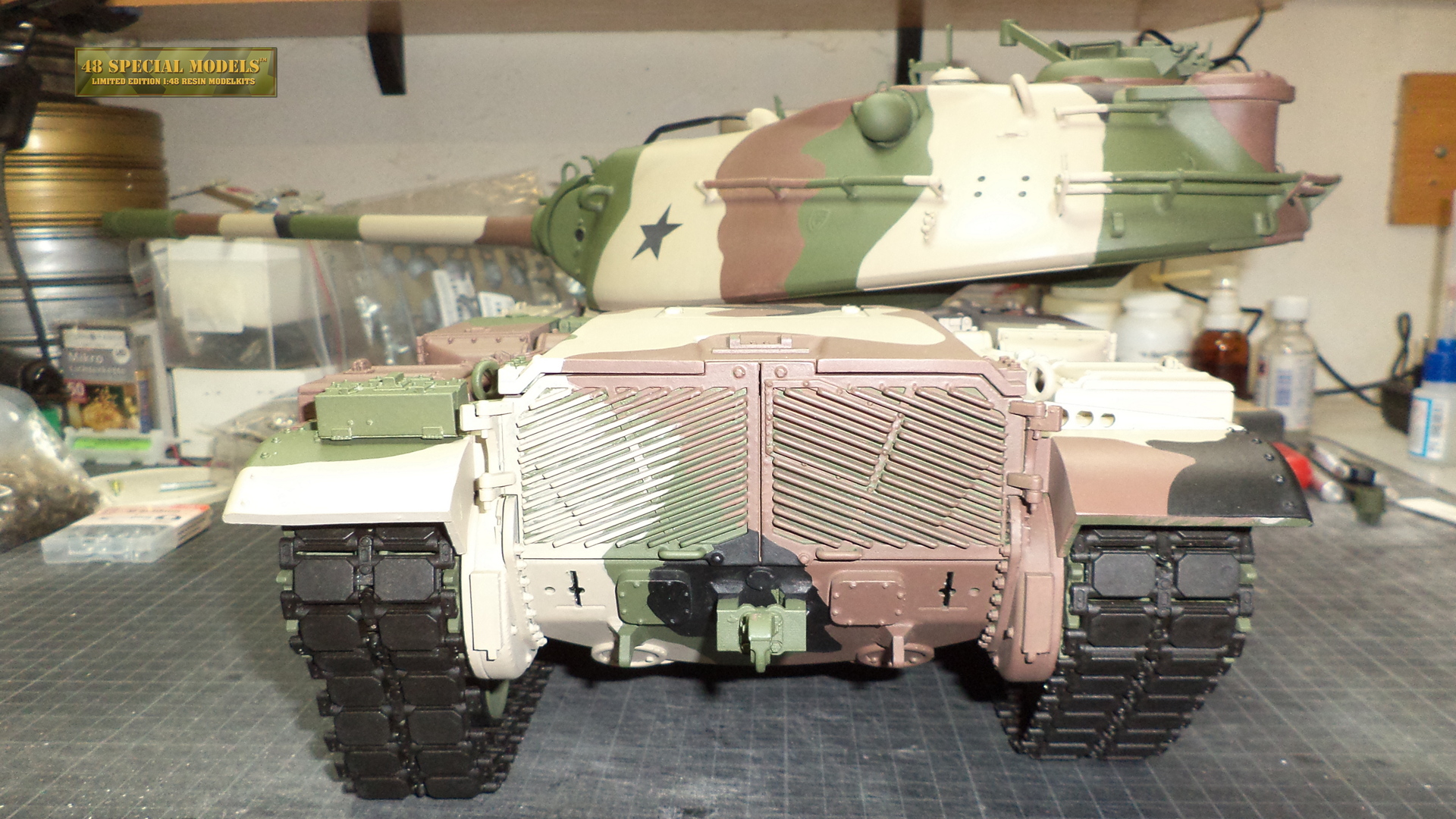

| Der Tarnanstrich nach MASSTER Tarnschema

Zum

Anstrich nach MASSTER (Modern Army Selected Systems Test, Evaluation and Review) gibt es ein empfehlenswertes Heft von Tankograd,

in dem die meisten Fakten gut beschrieben sind. Wer sich dafür

interessiert sollte sich das Heft besorgen, bevor er mit einer solchen

Tarnlackierung anfängt. Ich möchte hier nicht weiter auf die

Hintergründe von MASSTER und den damit verbundenen Tarnanstrichen

eingehen. Es sei nur gesagt, daß die Amerikaner in den 1960-80er

Jahren intensive, wissenschaftliche Versuche zu Tarnmustern und

Farbzusammenstellungen unternommen haben. Heraus kamen der als MASSTER

bekannte 4-Farben Tarnanastrich und der sogenannte MERDC Anstrich. Der

MASSTER wurde zudem in einer Sommer und einer Winter Version definiert.

Der hier gezeigte Anstrich ist die Sommerversion, gerne auch als

"Woodland Hell" bezeichnet.

Der Anstrich besteht aus einer Grundfarben

in Gelboliv RAL 6003, den Farbtönen Sand hell (Tamiya XF-57 Buff),

Rot Braun (XF-63) und Schwarz (XF-11)

Obwohl

der olivgrüne Anteil im Verhältniss zum Sand und Braun viel

geringer ist, wurde das Modell mit Olivgrün grundiert. Den Grund

hierfür hatte ich oben schon beschrieben.

Wichtig ist, daß die

Tarnfarben eine harte Trennlinie haben und das sie von hell nach dunkel

aufgetragen werden. Im Gegensatz zu späteren Anstrichen sind hier

die Kanten messerscharf! Nach dem Handbuch sollte der Anstrich

nämlich mit dem Pinsel von Hand durch die Soldaten aufgetragen

werden. Einzig die Musterverteilung und die prozentualen Farbanteile

waren vorgegeben.

Das führte zu sehr unterschiedlichen

Tarnmustern, bei den gleichen Fahrzeugtypen. Leider gibt es vom M103A2

keine Fotos die mir bekannt wären in diesem Anstrich, obwohl die

Zeit seines Einsatzes noch in die Ära der MASSTER Tarnung fiel.

Der M60 A1 ist, als direkter Nachfolger, aber auf vielen Bildern zu

finden und kann daher als Grundlage dienen. Keine Fotos bedeutet aber

auch keine Fehler bei der Farbgebung, denn es gibt ja keine

Originalvorlagen.

Da mir das Abkleben der Wanne und der

Oberwanne für eine Airbrushlackierung viel zu aufwändigt war,

habe ich mit dem Pinsel gearbeitet. Dazu benötigte ich Pinsel mit

Rotmarder Haaren, die sehr weich und biegsam sind. Die

Größen 3 und 4 reichen. Für den flächigen Anstrich

kann man aber auch noch einen breiten Flachpinsel nehmen. Wichtig ist

bei der Verwendung der Acrylfarben von Tamiya diese richtig zu

verdünnen. Die Farbe darf nicht zu dünn werden, da sie sonst

nicht mehr deckt. Aber auch nicht zu dick, da sie sich ansonsten nicht

gut streichen läßt und Pinselspuren zu sehen sind. Je nach

Raumtemperatur und Luftfeuchte muß man hier etwas

experimentieren. Ich verwende neben der Tamiya Verdünnung noch

eine zweite "selbstgebraute" Mischung aus 70-50% destilliertem Wasser

und 50-30% Isopropanol. Dabei gilt je mehr Isopropanol desto schneller

trocknet die Farbe. Beim streichen mit dem Pinsel sollte man die

Trockenzeit länger ansetzen, damit sich die Farbe glätten

kann, daher zuerst mit dem Tamiya Verdünner verdünnen und

dann entsprechend der Temperatur und Luftfeuchte etwas Isopropanol

hinzugeben. Testen auf einem Versuchsstück und wenn gut,

dann los!

Man sollte daran denken, daß der Alkohol

während dem Lackieren langsam aus der Farbe, auch in der Farbdose

entweicht und ihn daher gelegentlich nachfüllen. Dabei immer mit

etwas Wasser mischen.

Das Auftragen der Farben mit dem Pinsel

ist mir als Airbrushlackierer fast schon etwas fremd geworden, aber in

diesem Fall macht es Sinn, denn es kommt dem Original näher. Trotz

gründlichem aufmischen der Farben ist leider nach dem Trocknen

meist eine Art helle Streifen zu sehen. Das kommt von dem

eingearbeiteten Mattiermittel. Beim Spritzen verteilt sich dieses

gleichmäßig in der Farbschicht. Beim Pinseln leider nicht.

Daher muß der gesamte Anstrich später noch mit mattem

Klarlack aus der Airbrush überlackiert werden.

Noch etwas ist

anders als beim Spritzen. Es dauer länger, viel länger. Alle

Teile durchzulackieren hat mich mehrer Tage gekostet, mit

Trockenzeiten. Aber das Ergebnis macht die Mühen wett.

Spätestens nach dem letzten Farbton Schwarz, weiß man warum

man die Panzer in so einer Farbgebung gerne auch als "bunte Kühe"

bezeichnete.

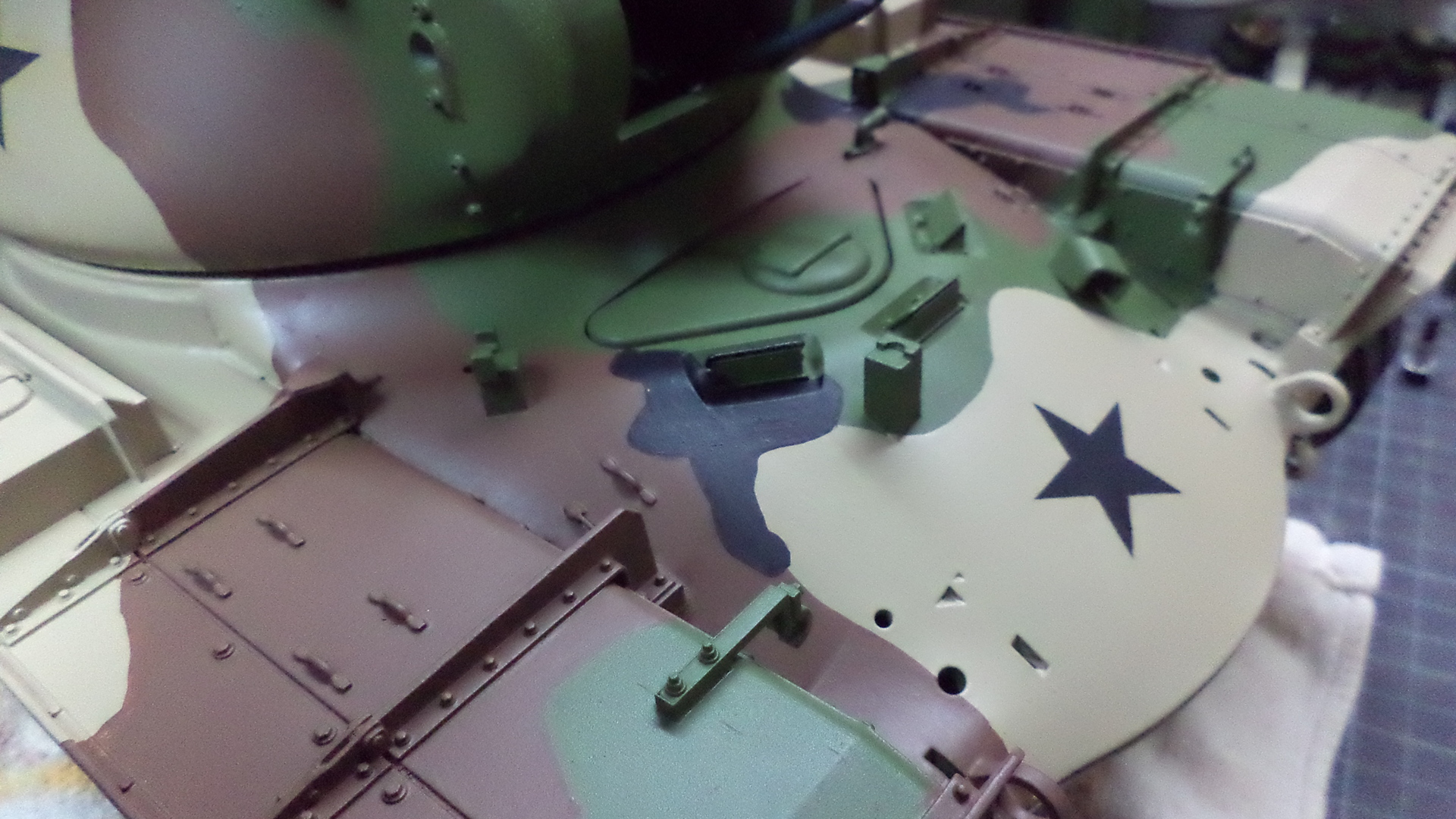

Zu beachten ist beim Schwarz, daß es nur

einen sehr kleinen Anteil in der Farbgebung hat und das auch die

Hoheitszeichen, die Sterne, in schwarz ausgeführt wurden. Daher

sollte um die Flächen, an denen die Sterne aufgemalt werden,

ausreichend Abstand gelassen werden. Der Untergrund sollte an diesen

Stellen auch mit Sand Hell lackiert sein um den Kontrast zu maximieren.

Zur Sternengröße:

In

der Anfangszeit der MASSTER Farbgebung waren die Sterne noch sehr

groß aber schwarz. Das lag an der "Kalter Kriegs Zeit". Man

wollte sicherstellen, daß bei der Identifizierung keine Fehler

passieren. Später wurden die Sterne winzig, blieben aber schwarz.

Das wiederum lag daran, daß man erkannte, das die Warschauer Pakt

Staaten ihre Fahrzeuge weiterin nur grün lackierten. Zudem waren

die Sterne das einzige was den Tarneffekt durchbrach und dienten daher

schon (wie auch im WWIII) als Anhaltepunkt für feindliche Panzer.

Man kann daher die zeitliche Zuordnung anhand der Stermgröße

vornehmen.

Im Fall des M103A2 ist nur die frühe Form sinnvoll,

da die Fahrzeuge bei erscheinen der kleinen Sterne schon ausgemustert

waren.

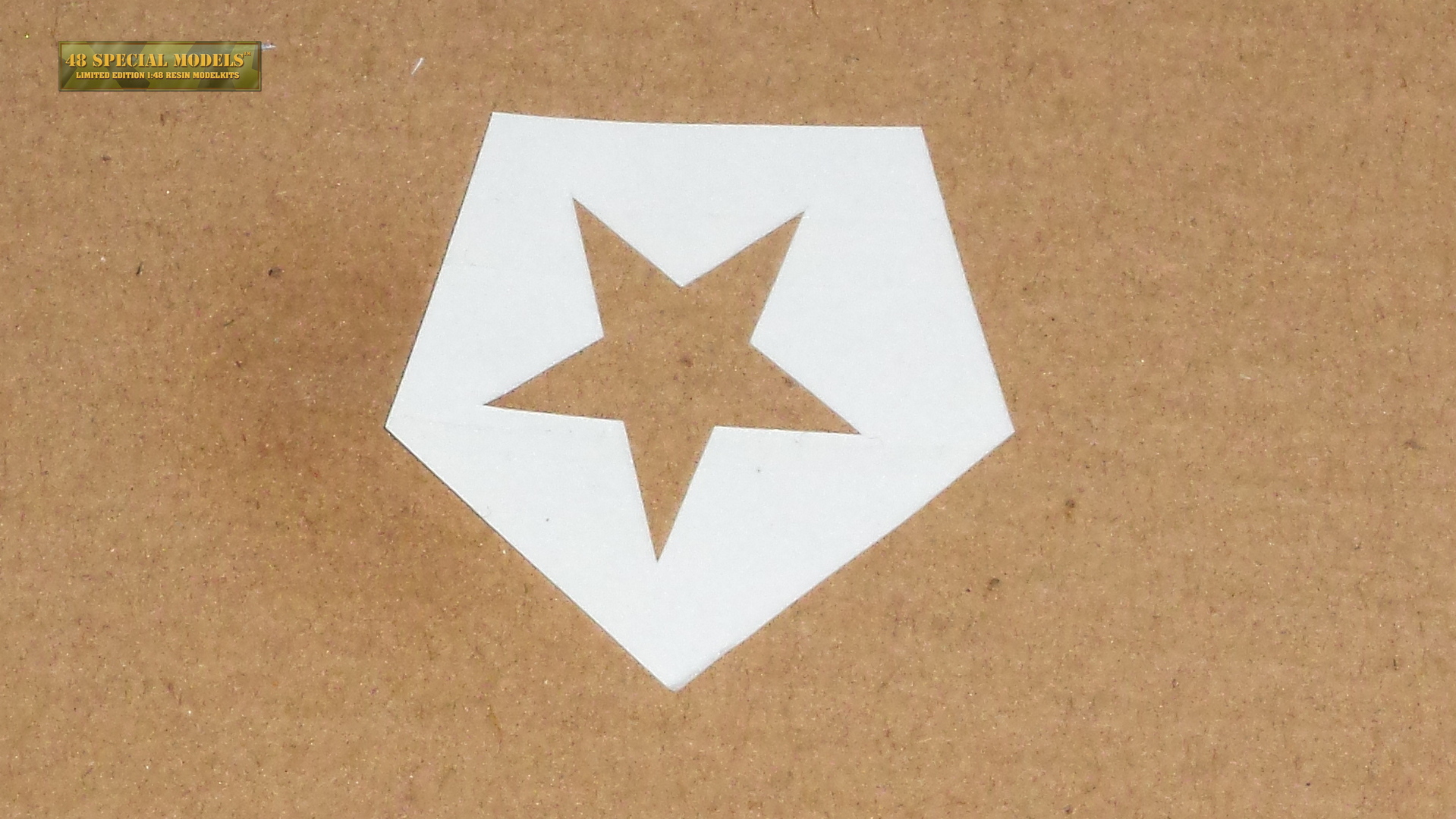

Den

Stern habe ich mir am Rechner erstellt und in einer Größe

von 25mm dreimal ausgedruckt. Das geht bei vielen Grafikprogrammen

relativ einfach, da Sterne dort als geometrische Figuren bereits

in skalierbarer Form vorliegen. Der Ausdruck erfolgte auf normalem

Schreibpapier. Über den Stern klebte ich dann von beiden Seiten

sehr feinen, tranparenten Klebefilm, um die Fläche zu stabilisieren

und Farbaufnahme zu verhindern. Das Ganze wurde dann mit Klebefilm auf

der Schneidematte fixiert und mit einem neuen, extrascharfen Skalpell

und Geodreieck ausgeschnitten. Der Stern wurde anschließend mit

der Schere außenherum so weit beschnitten, das man noch

Malerkrepp anbringen kann und er nicht mit den Anbauteilen kollidiert.

Anschließend

wurde die Schablone von einer Seite mit Sprühkleber leicht

besprüht. Die Sorte Sprühkleber die sich rückstandfrei

wieder lösen läßt!

Diese Schicht trocknen lassen

und dann die Schablone an der passenden Stelle plazieren. Der Stern

sitzt auf beiden Seiten an der ziemlich gleichen Stelle. Darauf achten

das die Spitzen im Inneren gut angedrückt sind und die Schablone

mit dem Innenrand aufliegt. Dann mit Malerkrepp das Umfeld gegen

Sprühnebel sichern. Die Airbrush mit matt Schwarz laden und dann

einen feine ersten Nebel auftragen. Nachprüfen das die Farbe nicht

unter die Schablone läuft oder das sie nicht an der

Oberfläche anliegt. Nun eine deckende Schicht vorsichtig in

mehreren Arbeitsgängen auftragen. Man kann dazu z.B. erst die eine

dann die andere Seite im Wechsel besprühen. Deckt die Farbe, dann

das Ganze etwas antrocknen lassen und anschließend die Schablone

vorsichtig entfernen. Dann durchtrocknen lassen.

Sollte etwas schief gehen die Farbe entfernen und nach dem Trocknen neu beginnen.

Alle

Fahrzeuge haben vorne und hinten noch Identifikationsnummern und rechts

und links an der Seite eine Fahrzeugnummer, der meist das Kürzel

US- ARMY voransteht, je nach Teilstreitkräftezugehörigkeit.

Die Nummern vorne und hinten schlüsseln die Einheit auf und sind

in der Regel in weiß gehalten, bei hellem

Untergrund ín schwarz. Manche Einheiten haben aber das

Weiß durch den Sand Hell Farbton ersetzt, da dieser nicht so

leuchtend ist. In manchen Fällen wurden auch Fahrzeuge gesehen, bei

denen die Beschriftung von einem hellen Tarnfeld in ein dunkles

überging und daher der Farbton wechselte!

Dies

entspricht der original Markierungsvorschrift, die mir vorliegt. Bei

anderen Fahrzeugen wurde auch einfach eine rechteckige Fläche in

sandfarben unterlackiert, auf die dann in schwarz die Beschriftung

aufgebracht wurde. Hier muß man genau prüfen wie und wann

die Farbgebung erfolgte um den zeitlichen Rahmen einordnen zu

können.

Für mein Fahrzeug muß ich die genaue Beschriftung noch ausknobeln und dann passende Schablonen dafür erstellen.

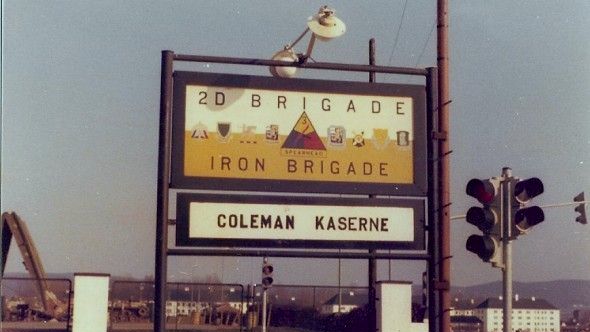

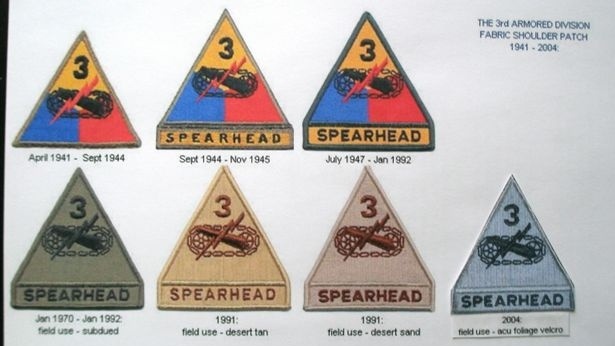

Da

ich ein Fahrzeug aus der örtlichen Coleman Kaserne bauen

möchte, muß ich die Markierungen der dort stationierten 3.

Spearhead, etc. herausfinden, was nicht so einfach ist, da die genaue

Aufstellung der Panzereinheiten damals geheim war und heute schwer zu

finden ist.

|

|  | | Zum

Üben der richtige Anfang! Die Laufrollen erhalten unterschiedliche

Farbgebungen. Dabei müssen nicht immer alle Farbtöne

eingesetzt werden! | Die

Wanne ist echte Handarbeit. Lackieren mit der Airbrush ist hier

aufwändiger als von hand.

Zudem wurden die meisten Panzer mit dem

Pinsel getarnt. |  |  | | Hier fehlt nur noch der schwarze Farbton. | Am Rohr kann man die prozentuale Farbverteilung gut erkennen. |

|  | Die grafische Vorlage. Das Bild hier ist in Originalgröße abgelegt.

Sie können es einfach als Grafik abspeichern und dann nutzen.